Ведущий

Много существует на Руси обычаев и обрядов, которые тя́нутся к нам из глубины веков. Еще с языческих времен.

Некоторые из них затерялись, а некоторые дошли и до наших дней.

Вот об одном из таких обрядов мы и хотим вам рассказать сегодня.

Называется он Новоселье, а еще слывет он как Вхо́дины или Вла́зины.

Как и во всяких других обрядах при переселении в новый дом отражены те далекие традиции русского народа, которые почти не встречаются в повседневной жизни нашего времени.

Но, давайте по порядку.

Ведущий

Вот на лужайке дом построен.

Он похвалы нашей достоен.

Не просто так он здесь стоит,

Природой суждено ему здесь быть.

Ведущий

Однажды летом на заре

Хозяин со своей коровой появились во дворе.

Буренку он повел свою пасти

На место то, где новый дом задумал завести.

Хозяин

«Пасись пока ты на зеленой травке».

«Испей водицы ключевой из той вот маленькой канавки».

«Коли тебе придется по душе,

То будет, точно, хорошо моей семье».

Ведущий

Корова кажется довольна.

Травой, водой,

И бережной такою о себе заботой.

А вскоре здесь уж закипела и работа.

Ведущий

Фундамент мы сначала заливали,

Монетки в землю зарывали.

Слова при этом говоря:

«Мир, покой, богатство. Во Славу Богов и Предков наша!»

Чтоб наполнялся дом добром, чтобы жилось безбедно в нем.

Ведущий

Проходят дни, растет тот дом, вот ставенки, вот двери.

И близится вселенья час.

Но помним мы наших родителей наказ.

Хозяйка

Уж так заведено в Руси,

Что, покидая старый дом,

Оставить чистоту должны мы в нем.

Оставить несколько монет,

За теплый кров ему в ответ.

Ведущий

А впереди ждет новоселье.

Для всех уже привычное явление.

Да не собирается пока семья спешить.

До въезда много надо что решить.

Хозяин

Во-первых, надо новый дом проверить,

Чтоб жизнь ему потом доверить.

Ведущий

Хозяин обходит вокруг дома, приговаривая:

Хозяин

«А вдруг при строительстве материал не тот попался, плотникам не угодили, да они «злое» бревно подложили, человек с недобрым взглядом прошёл и сглазил, не поселилась ли нечисть от чьей-нибудь зависти?»

Ведущий

Давно приметили в народе, что тот, кто входит первым в новый дом,

Может оказаться жертвой в нем.

Хозяйка

Но что же делать?

Как такое избежать,

Чтобы родных не потерять?

Ведущий

Здесь на подмогу кот идет.

Он с нечистью давно на «ты» живет.

И все несчастья на себя берет.

Хозяйка

Поэтому мы пустим первым в дом кота,

Чтоб убедиться в безопасности жилья.

Его мы впустим в дом первее всех.

Чтоб в этом доме ждал семью успех.

Никто другой пока что не войдет,

Пока наш кот себе местечко в доме не найдет.

То место будет самым лучшим и здоровым.

А значит нашему ребеночку удобным.

Сюда поставим колыбель.

А котика попросим быть рядом с ней.

Не только может он мышей гонять,

Он будет еще и деточку качать.

Качать, убаюкивать…

Вместе

«Котя котенька, коток, котя – серенький хвосток! Приди, котик, ночевать, мово дитятку качать, прибаюкивать. Я тебе, коту, за работу заплачу, дам я кринку молока, и кусочек пирога…»

Ведущий

Кот нашел себе местечко,

Значит жить семье здесь в счастье вечно.

Хозяин

Теперь других животных приведем,

Запустим их в новый загон.

Оценят пусть,

Хорош ли он….

Теперь наша семья готова в новый дом зайти.

Хозяйка

Нет, нет, постойте.

Не сделали мы самого главного

Домового и огонь перенести.

Потому последний раз я в старом доме печку истоплю.

Горячих углей в чистый горшочек нагребу,

Да накрою его белой скатертью.

А еще я поставлю кашу варить,

Варить, да недоваривать.

Хозяин

Ну, а я домового приглашу.

«Домовой! Домовой! Пойдём со мной!».

(Ведущий

Затем стоя в воротах и кланяясь на три стороны, возгласил:

Хозяин

«Батюшка Домовой и Матушка Домовая, Батюшка Дворовой и Матушка Дворовая со всеми семейством, пойдёмте к нам на новое жилище с нами жить!».

Ведущий

После этого муж с женой идут в новый дом.

Первый идет Хозяин, затем жена.

Хозяин несет горшок с углями.

Жена кашу недоваренную.

Входят в дом по нитке, верёвке или поясу.

Ведущий

Все эти предметы — символы времени, долговечности, жизни, которые связывают родных.

Придя в новый дом, Хозяин, у которого в руках был горшочек с углем из печи в старом доме, входил в дом первым. Он не спеша проносил горшочек с углем вдоль стен, затем ставил его около печи и разжигал в ней огонь.

Хозяин

«Живи, огонь с нами в этом доме. Силою своей оберегай, теплом своим согревай»

Ведущий

После чего в дом уже могли заходить домочадцы с различной кухонной утварью и прочими вещами.

Ведущий

Хозяйка ставила горшок с недоваренной кашей на печку.

Хозяйка

«Довари на новом месте нашу кашу.

Пусть вместе с ней придет Доля нашего старого дома»

Ведущий

Снятой с горшка скатертью Хозяин тряс по всем углам.

Хозяин

«Хозяин-господин! Пойдем в новый дом,

На богатый двор,

На житье, на бытье, на богачество!»

Ведущий

Затем горшок разбивает и зарывает под передний угол.

А отрезанный ломоть от свежего каравая Хозяйка кладет в подпечье, как угощение домовому.

Хозяйка

«Угощайся, домовой! Живи поживай, нас от бед оберегай»

Хозяин

Да, беды разные могут случиться.

И надо от них как-то отгородиться.

Я нынче на рынок на местный ходил.

Гвоздей там немного, без сдачи, купил.

Сейчас я гвоздь первый вверху двери забью,

А остальные два вобью я внизу.

Они как преграда будут стоять,

От всей темноты будут кров защищать.

«Три гвоздя в моей двери. Первый всех врагов заколет, второй всех нелюдей изведет, третий все недоброе отведет. Всем словам в дело поворот, всем гвоздям в пользу оборот».

Хозяйка

«Давай и подкову мы сверху вобьем,

И самое светлое в дом привлечем.»

Хозяин

«Давай, я согласен,

То не каприз.

Коль снаружи вобьем,

то рожками вниз.»

Ведущий

Для того чтобы полностью очистить новое жилище от злых духов и всевозможной нечисти, пол в доме устилали священными травами. Поджигали чертополох, чистотел и чагу. Окуривали весь дом подожженной полынью и можжевельником. Внутри же дом освящали при помощи обычной лучины или свечи, обходя весь дом по часовой стрелке. Не обходилось в очищении дома без специальных обрядов, ритуалов и заговоров

Ведущий

Вот ночь наступила, Хозяйка разделась

И дом обошла приговор произнося:

Хозяйка

«Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни хилой человек ногой не переступил, и дедушка лесной через него не заглядывал».

Ведущий

И трижды перекувыркнулась в воротах, читая также приговор на то,

Хозяйка

«Чтобы род и плод в новом доме увеличивались.»

Хозяин

Всех ритуалы и обряды мы постарались соблюдать,

Теперь, как принято в народе,

Начнем гостей своих встречать.

Украшен дом, зажжены свечи.

Мы ждем гостей, до скорой встречи.

Хозяйка

Осталось дело лишь за малым:

Накрыть гостям шикарный стол,

За новоселье взять бокалы

И выпить, чтобы дух любви

Царил здесь, аромат уюта,

Чтоб каждый важный член семьи

С улыбкою встречал здесь утро!

Ведущий

Вот первый гость – он самый знатный.

Умен, красив, порядочен и телом статный.

За ним родные близкие, соседи.

Все те, кто новый дом давно заметил.

С собой несут они и хлеб, и соль.

И множество других подарков:

покрывала, скатерти, овечью шерсть, крупу, муку и яйца.

А вон соседушка идет с хорошим шматком сальца.

Ведущий

Не позабыли и про мед, не обошлись без сладкого.

Приносят в дом кто кур, кто уток, и даже поросяток.

Чтобы в доме всегда были еда и неплохой достаток.

Ведущий

Многие гости дарили подарки,

Что сделаны были их же руками.

Скамейки, табуретки, половики, а также горшки

Чтоб было варить в чем кашу да щи.

Хозяин

Стол накрыт, разлито зелье.

День сегодня непростой –

Мы справляем новоселье.

А на столе и хлеб, и соль

И пироги румяные

Чтоб с соседями дружить

Чтобы для них быть зваными!!!

Хозяйка

Угощайтесь, гости желанные.

Пусть сытным, уютным будет ваше здесь пребывание

Попробуйте блюда из курочек наших

И пусть ждет успех нас в делах всех домашних.

Ведущий

Идет застолье, гости рады.

И ребятишкам всем отрада.

Здесь песни звучат,

В разгаре веселья звучат пожелания

Как знак уважения и почитания

Гость

В новый дом — как в новый мир!

Все с нуля освоите,

Новый мир откроете.

Новых встретите друзей,

Чтоб жилось вам веселей

Гость

Ведь на новом месте

Жить вам долго вместе,

Счастье в доме умножать,

Нас почаще в гости звать.

Гость

Славим мы хозяев.

Дней веселых, беззаботных

Дружно им желаем.

В доме новом пусть всегда

Обитает счастье.

Гость

Пусть обходят стены ваши

Беды и ненастья.

Деньги пусть текут в ваш дом

Быстрою рекою.

В новых горницах желаем

Мира и покоя

Гость

Давайте крикнем дружно.

Все

Счастье, приди в новый дом, ты здесь нужно!

Ведущий

Расходятся гости поздно.

Гостей угощают перед уходом чашей кваса, и выпивая ее до последней капли, каждый желает хозяевам счастья и здоровья в новом доме. На празднике новоселья гости, как известно, не только поздравляют, но и оценивают новое жилище

Гость

Ах, как приятно приходить в дом такой хороший,

Это, прямо я скажу, вам подарок божий.

Аккуратный и уютный…

И порядок, я смотрю, ну просто абсолютный.

Здесь здоровьем дышат стены,

И оконца так отмены.

Половицы не трещат.

Все подобрано в аккурат.

О таком прекрасном доме многие мечтают,

Но пока им восхищаясь, лишь головой качают.

Мне б в доме таком самой хотелось поселиться,

Ну, да ладно, а пока я буду веселиться…

Гость

Чтобы у ваших врагов осталось столько крови, сколько крови осталось в этой чаше

*Уходят все с песней*

Будьте здоровы, живите богато,

А мы уезжаем до дому, до хаты.

Мы славно гуляли на празднике вашем,

Нигде не видали мы праздника краше.

Игра

Нет места в России, где бы не певали «А мы просо сеяли». Это не только песня, но и игра-обряд, которую исполняли наши предки с далекой древности. Она отражает, во-первых, магический обряд, связанный с пахотою и севом, а во-вторых, сватовство и выдачу девушек замуж. Замечательно, что этой игрой встречается весна. «А мы просо сеяли» приурочена к «красной горке» или к Троицыну дню. Местом игры был холм («красная горка»). Едва зазеленеют луга, уже выходят девушки и молодцы повеселиться на просторе.

Сначала идут отдельно, потом сходятся. Кто посмелее, тот собирает хоровод. В своем позднейшем виде, песня выглядит как противоборство двух играющих партий: одни поют о посеве проса, а другие о том, что «мы просо вытопчем». Но оказывается, что вытаптывание было не враждебным актом по отношению к свежим посевам, а завершением всего цикла – обмолотом.

Обмолот проса производился в старину путем топтания его ногами; нередко для этой цели применялись кони: «…снопы раскладывали на гумне, потом ездили по ним вокруг на лошадях или на волах»

Вторая идея весеннего игрища – идея сватовства и выдачи девушек замуж.

Сейчас эта песня выглядит именно, как противоборство двух играющих партий.

Мы делимся на две группы.

Каждая набирает людей в свою команду.

Просят их подпевать им.

МКУ ДОД «Новодугинская ДШИ»

Сценарий проведения фольклорного фестиваля

«РУСЬ ТРАДИЦИЯМИ СЛАВИТЬСЯ»

Составитель преподаватель

Фольклорного отд.

Кислова Т.В.

2014г.

Цели: Расширять знания детей о русских традициях, о чаепитие,

об устройстве самовара, о музеях самоваров.

Активизировать внимание, память детей при разгадывании

загадок, кроссворда.

Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи во время игр.

Создать радостную, комфортную атмосферу для детей.

Предварительная работа:

Разучивание стихов, сценок, поделки из бумаги птиц, зверей техникой «оригами», постановка танца: «Веселый самовар и чашки», знакомство со стихотворением Д. Хармса И. И. Самовар.

Разучивание частушек, изучение устройства самовара.

Задачи:

Обучающие:

-

Формировать у детей основополагающий морально-нравственный идеал, установки, ценности, нормы, обеспечивающие осознанный нравственный выбор;

-

Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры посредством тематических игр;

Развивающие:

-

Развивать желание детей участвовать в подобных мероприятиях посредством участия родителей;

-

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны;

-

Развивать коммуникабельность, артистичность, быстроты реакции с помощью экспромт – постановки сказки;

Воспитательные:

-

Воспитывать чувство патриотизма, стремление к высшим духовно – нравственным идеалам;

-

Воспитание творческой, гармонично развитой личности.

Предварительная работа: изготовление оформления для зала, атрибутики к играм, пригласительных для семей – участников, закупка подарков для детей, сервировка столов.

Сцена украшена

Колокольный звон

Ведущий

Россия, Россия…

У нее глаза,

Как небо, синие,

Добрые и ясные глаза,

У нее – судьбы моей –

России,

Брови, как над Волгою леса.

У нее душа – степей раздолье,

Чуткий, словно песня, слух.

Выйдешь

В пору жатвы в поле –

И захватит дух.

Над ней

Шумят такие ливни,

В сполохах

Слепящих грез,

Что навек

Становишься счастливым

От ее черемух и берез.

Ведущий .

У нее, родной,

Такие выси,

Родниковой свежести вода,

Что она тебя,

Как мать, возвысит

И в обиду никому не даст.

У нее

Такой звенящий ветер,

Что на цыпочки встают хлеба.

Вся она –

Былинкой каждой светит,

Славой своего герба!

С ней дано

любую даль осилить –

Пусть, как Млечный путь,

И далека…

Вот такой была

И есть Россия

На века!

Ведущий:

Здравствуйте, дорогие гости, ребята! Сегодня в нашей школе праздник – фестиваль «Русь традициями славиться». Россия – многонациональная страна. В нашей стране живут люди 160 национальностей. Каждый народ чтит свои традиции, передаёт их от поколения к поколению, старается их сохранить и приумножить. Национальная культура, как память, выделяет народы из других, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, дает возможность получить жизненную опору и духовную поддержку.

Ведущий

Русские, казахи, татары и армяне,

Мы черные, и русые, и смуглые, и белые.

В России — на земле родной,

Живем мы все большой семьей.

Песня «Мы вместе»

Ведущий

Богата наша Русь на традиции и праздники. Веками русский народ свято чтил и хранил свои традиции, передавая их из поколения в поколение. И сегодня, спустя уже десятки и даже сотни лет, многие обычаи до сих пор не утратили для нас интерес.

Ведущий

Тебе пою, земля моя,

Твоим бескрайним далям,

Только воспеть твои края —

Одна смогу едва ли.

Звучит песня «Русские традиции»

Ведущий

Трудно определить, сколько народных плясок и танцев бытует в России. Их просто невозможно сосчитать. Русские народные танцы очень разнообразны. Связанные с жизнью народа, они отражают его мысли и чувства. Кадриль – задорный игровой танец. В России кадриль появилась в начале XIX столетия и стала одним из любимых танцев русского народа.

Для вас народный танец «Кадриль» исполняют уч-ся фольклорного отд..

Ведущий

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Это трудовые традиции, мудрые народные преданья, красивые традиционные народные праздники, почтительное отношение к женщине, к старшим, к их жизненному опыту. Нет и не может быть для русского человека ничего дороже своей истории, своих корней, своих традиций, обычаев…

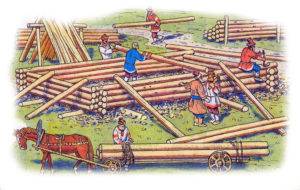

Ведущий 2 Слайд ( избы, терема)

Издавна на Руси особое внимание уделяли жилищу. Лесов в России много, поэтому жилища строили деревянными- рубили их с помощью топора из толстых брёвен и называли срубами или избами. «Чем больше рук, тем легче труд» — говорили в народе. Вот и стоили всей семьёй. У каждой избы был свой вид. Окна- «глаза» дома. Над окнами крепились козырьки, они прикрывали окна от дождя. Позже появились наличники со ставнями. С улицы каждый мог видеть: открытые ставни- значит хозяева уже встали, закрытые- значит, ещё спят или их нет дома. Крыльцо- распахнутые руки дома. Она связывает избу с улицей. Теплым летним вечером собирались на крыльце- посидеть, поговорить, обсудить новости. «Жить в соседях- быть в беседах». Каждый хозяин старался выстроить избу понарядней. Окна украшали резными наличниками и ставнями, крыльцо витыми столбами.

Ведущий 1 Слайд (русская печь)

Зайдем в русскую избу. В старой русской избе была лишь одна комната и почти половину её занимала печь. «Без печи хата — не хата». В ней пекли хлеб, готовили всю еду. Печь обогревала дом, на ней сушили одежду и обувь, грибы и ягоды. На ней спали, ..лечила от простуды. А сколько сказок было рассказано на печи долгими зимними вечерами.

Ведущий Слайд (убранство избы)

В левом углу в избе всегда стоял большой стол. Около него — длинные скамейки. Этот угол называли красным- красивым. Здесь принимали гостей, отмечали праздники «Не красна изба углами, а красна пирогами».

В правом углу от печи размещались все необходимые в хозяйстве вещи. Этот угол- царство хозяйки дома. Тут же висела люлька- кроватка для младенца, стояла прялка. На стене висели расшитые полотенца. В избе хорошей хозяйки всё сверкало чистотой.

Песня «Русская изба»

Ведущий Слайд (застолье, самовар) – фон музыки хоровод

Кто из вас, друзья, знает первый закон русского гостеприимства? Верно! От души накормить гостей.

Есть в природе нашего народа

Вечные, особые черты –

Не берут ни годы, ни невзгоды,

Ни капризы ветреные моды,

От души они, от доброты.

Гость, войди! Традиций не нарушим.

С ним чайку всегда попьем.

Всем известно русское радушье:

Хлебосольство и открытый дом!

Русское застолье чаще всего ассоциируется с обязательным наличием на этом столе самовара. В далёком 18 веке был изготовлен тульскими мастерами настоящий русский самовар. Самовар всячески украшался росписью, покрывался сверху серебряным или золотым слоем, кран для подачи воды приобретал самые разнообразный воплощения – от ключа до цветущего дерева. Размеры самовара также варьировались от самых огромных на 12 и более литров до малюсеньких, которые именовались «эгоистами», поскольку их ёмкость была предусмотрена только для единственного пользователя. На стол подавались обязательно куличи, пироги, блины.

песня «Россия милая моя»

Ведущий: Слайд (матрешки, игрушки)

Какой турист, приезжая в Россию, не покупает матрёшку? Редкий. Матрёшка в конце 19 века была изобретена токарем В.П.Звёздочкиным и художником С.В.Малютиным. Русские умельцы создали яркую барышню, назвав её Матрёной. В основе имени лежит слово «мать». Матрёна- матрёшка символизирует собой заботливую маму, у которой много детей. Символизм имени подтверждает устройство матрёшки, которая и представляет собой большую семью.

Богородская игрушка — традиционное народное творчество, представленное деревянными фигурками животных, людей и даже целых композиций. Может быть, многие видели самую известную композицию, которая стала символом богородского промысла, «Кузнецы».

В селе Дымково сложилось искусство создания расписных игрушек из глины. Главной особенностью дымковских игрушек являются фигурки, которые сначала белят, а потом расписывают ярким орнаментом. Сюжеты: люди, животные, композиции из сказок и из народной жизни

В середине 19 века зародилось филимоновское искусство. Образцом этого русского народного творчества являются свистульки, которым придавали формы людей и животных: барыни с большими объёмными юбками, солдаты в мундире, медведи и птицы ― всё это, и не только, традиционные формы игрушек из Филимоново. Особенность данного промысла, не только наличие свистульки, а ещё и специфическая яркая жёлтая, малиновая, алая и зелёная роспись, в которой, как правило, используется чередование цветных полосок.

Гжель

Гжель – это один из центров России, где на протяжении 670 лет производят керамические изделия. С середины 17 века в Гжели велась добыча различных сортов глины. Из неё изготавливали посуду, кирпичи, изразцы и детские глиняные игрушки. Посуду расписывали коричневой, жёлтой и лиловой краской. Мотивом служил окружающий мир: цветы, деревья, травы, животные. Раскрашивали все изделия вручную, поэтому они имели неповторимый рисунок и зависели от фантазии каждого отдельного мастера. В 18 веке обнаруживается новый сорт белой глины, на который впоследствии переходит всё производство. К глине стали добавлять известь, и полученный материал назвали полуфаянсом.

В то же время синий цвет росписи становится самым популярным. Такой цвет лучше всего выглядит на фоне белой глазури, при обжиге приобретает необычное сияние. Излюбленным узором гжельской росписи стала роза. Ещё один популярный мотив – это птицы. Часто встречаются сцены из повседневной жизни людей: охота, праздники, различные битвы. Узоры уникальны, ведь каждое изделие расписывается вручную.

Хохлома

Посуда Хохломы создаёт ощущение жаркого пламени. Она практична и нарядна. Она поражает своей удивительной красотой, её характерными самобытными элементами.

Ветка плавно изогнулась

И колечком завернулась.

Рядом с листиком трехпалым

Земляника цветом алым.

Засияла, поднялась,

Сладким соком налилась.

А трава, как бахрома,

Золотая хохлома!

песня «Россия» (Хохлома)

Ведущий

Особое внимание уделяли куклам-оберегам, которые по поверьям, охраняли дом от бед, хранили семейный очаг.

История

Создавались славянские куклы-обереги своими руками. Все игрушки наряжались в красивые платья. Одежда выполнялась с особенным смыслом. Каждый наряд означал что-то свое. В одежде непременно должен был быть красный цвет. Он символизировал тепло, радость, солнце, здоровье. Кроме того, этот цвет защищал от бед и сглаза. Народные куклы-обереги создавались безликими. Еще во времена язычества считалось, что если у игрушки есть лицо, то в нее обязательно вселится дух, который может принести вред дому, семье, детям. Кроме того, это еще и «лишние глаза». Однако и без лица игрушки перенимали настроение своих хозяев. Согласно преданию, первой куклой-оберегом стала Коллодия. Она была сделана еще в далекой древности. С этой игрушкой люди связывают особенную историю. В прошлом был обычай приносить в жертву языческим божествам женщин. Но кто-то однажды решил совершить подмену. Перед обрядом взяли полено и нарядили его в сарафан, цветастый платок. Его-то и отдали божествам вместо живой женщины. С того времени такую куклу стали делать перед Новым годом и отдавать в дар Морозу. В то время люди хорошо знали, как сурова может быть зима и опасны заморозки по весне. Чтобы задобрить во время праздника Мороза, «одетое» березовое полено сжигали на костре, приговаривая при этом: Мороз, Мороз, Приходи в Рождество, Не губи весной пшеницу, жито Всякую пашницу.Как полено горело, так, считалось, и пройдет год. Этот обряд пошел из западноевропейской культуры. Славяне своих кукол не сжигали. Считалось, что игрушка олицетворяла покровительницу рода, мать. В канун Нового года делали куклу-оберег «День и ночь». В светлое время суток голову игрушки оборачивали светлым платком. Ночью же надевали темный. Эта кукла защищала дом.

Значение Создавались игрушки не только для развлечения детей и защиты дома. Изготовленная кукла-оберег своими руками приобщала детей к труду. В процессе игры девочки, например, учились шить, прясть, вышивать. Создавая игрушки самостоятельно, дети приобретали новые навыки, развивали фантазию. С ранних лет, благодаря куклам-оберегам, ребенок усваивал значение матери, женщины, начинал понимать ее функцию давать жизнь, воспитывать в заботе и любви, вскармливать, передавать традиции по наследству. Так с малых лет воспитывалось уважение к дому, образу жизни крестьянской семьи, интерес к народной культуре. Кроме того, сам процесс создания игрушки действовал успокаивающе – помогал отдохнуть, почувствовать радость от рождающейся в собственных руках красоты.

Традиции сегодня В современном мире достаточно остро стоит вопрос о сохранении и бережном отношении к народной культуре. Взрослые должны стараться приобщать подрастающее поколение к национальным русским традициям, обычаям, истории, чтобы дети могли проникнуться пониманием величия и древности. Одним из источников такого наследия сегодня вполне может стать кукла-оберег. Возрождение прежних традиций способствует погружению в таинственный и чарующий мир предков. Как же создавали наши предки куклы-обереги своими руками? Мастер-класс, который будет приведен чуть ниже, проиллюстрирует последовательность, с которой проходил этот процесс. В достаточно незатейливом на первый взгляд занятии можно увидеть такую глубину, о которой даже не подозреваешь. В самом процессе присутствует таинственность, ведь секреты дошли до нас из самой древности.

Древние славяне изготавливали магические поделки своими руками на все случаи жизни. Самыми распространенными куклами считаются следующие: зольная кукла — оберегала семейное благополучие и очаг;

Крупеничка – оберег на сытость и достаток;

Кубышка-травница – на очищение атмосферы и энергетики в доме;

Пеленашка – оберег еще не родившегося ребенка;

Неразлучники – свадебная кукла на совместное счастье;

Желанница – оберег на исполнение желания; очистительная вещица. Это далеко не весь перечень поделок наших предков. Однако именно эти куклы, сделанные своими руками, помогут и в наши дни защититься от различных неприятностей и сделать жизнь счастливой.

Песня «Золотые купола»

Ведущий.

На Руси всегда славилась сила и удаль богатырская. А помогали быть сильными и здоровыми простая здоровая пища, русская баня, труд. С малых лет детей приучали к труду, а чтобы было интересней придумывали разные игры. Выбирается водящий, он будет «гореть». Играющие встают парами друг за другом, водящий впереди. Участники игры говорят нараспев:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

Стой подоле, гляди на поле:

Ходят грачи да едят калачи.

Птички летят, колокольчики звенят!

Как только пропоют эти слова, последняя пара отпускает руки и пробегает вдоль колонны, один слева, другой справа. Когда они поровняются с водящим, все кричат ему: Раз, два, не воронь, беги, как огонь! Двое бегут вперёд, стараясь увернутся от водящего. Если они снова возьмутся за руки, то встают перед первой парой, а водящий снова «горит». Если же ему удаётся поймать одного из убегающих, он встаёт с ним впереди, а «горит» тот, кто осталься без пары. Игра продолжается до тех пор, пока не пробегут все пары.

«Вьюнок».

В игре участвуют несколько команд по 4-5 человек. Ребята строятся в колонну по одному. По сигналу первый игрок поворачивается на 360 ° , затем второй, держа первого за талию, поворачивается вместе с ним на 360 ° , далее уже вместе поворачиваются три игрока, четыре, пять. Выигрывает команда, которая сделает повороты быстрее (во время поворотов отпускать

Ведущий.

Мир — солнышку и детям,

Мир — природе, мир — тебе!

Мир — былинке, мир — планете!

Мир — всем людям на Земле!

Звучит песня «Россия, мы дети твои»

10

В данной защите представлены результаты работы исследовательских групп по темам «Моя родословная», «Славянская мифология», «Обряды, игры славян», «Одежда славян», «Жилища славян».

Ход мероприятия

I. Вступление.

Ведущий 1 (вынимает из люльки завернутую в пеленки куклу):

– В руках у меня маленькое чудо – ребенок-куколка , который так мал, что похож на древесную почку. Эта почка будет расти, развиваться, у нее все спереди.

Ведущий 2: На свет появился человек. У него есть родители – мама и папа, недалеко живут близкие и родные, а все вместе они живут на земле, которую называют своей Родиной. У этого человека есть своя родословная – история нескольких поколений родственников, появившихся от одного предка.

Ведущий 1: Родословную изображают в виде дерева. Корни этого дерева – наши предки, а ветви кроны – потомки. У каждого из нас своя родословная.

(Выходят дети, демонстрируя генеалогические деревья, сделанные в ходе проекта «Моя родословная». Они прикрепляют их к большому дереву. В это время идет фонограмма песни «Я, ты, он, она…» муз. Тухманова)

Ведущий 1: Без корней не могут жить не только деревья, но и люди, народы.

Ведущий 2: Мы пытались понять, а где корни нашего народа? Как мы связаны с ними?

Ведущий 1: Нам интересно было узнать, что из далекого прошлого пришло в сегодняшний мир? Что нам досталось то наших предков в наследство?

Ведущий 2: А помогла нам ответить на эти вопросы наука история- наука о прошлом.

Ведущий 1: Мы предлагаем отправиться в путешествие в прошлое к нашим предкам – восточным славянам с помощью машины времени (показывает табличку с надписью «восточные славяне» и прикрепляет ее к основанию большого генеалогического дерева). А отправимся мы в IX век.

(Звучит древняя мелодия в исполнении волынки. Под звуки «загадочной2 музыки ведущий передвигает рамку с XXI века на IX век).

II. Вера древних славян.

(На экране появляется изображение поселения древних славян со святилищем. Затем поочередно идут изображения древних языческих богов, о которых пойдет рассказ.

Выступление идет на фоне звуков старославянской музыки)

а) Жизнь наших предков была полна лишений и трудностей. В те далекие времена люди не знали причин многих природных явлений и поэтому всего боялись. Пытаясь как-то объяснить происходящее, славяне населили свой мир различными богами и духами. Наши предки были язычниками. Они зависели от природы, поклонялись грому и молнии, деревьям, камням, рекам и источникам.

б) Давным-давно главным славянским божеством был Сварог (слайд), потом Перун – бог молнии и грома (слайд). Были у славян и другие боги: бог Солнца – Дажьбог (слайд), ветра и бурь – Стрибог (слайд) , бог скотоводства – Велес (слайд).

в) Славяне считали, что кроме богов окружающий мир населен злыми и добрыми духами.

а) Все вокруг имело своего хозяина: лес – лешего (показ игрушки), вода – водяного (показ), баня – банника (слайд). В каждом доме жил домовой – хранитель дома. Это дух умершего главы рода – пращура. Его называли так же «щура» или «чура». Поэтому, когда злые духи угрожали людям, они просили защиты и говорили «Чур меня» Чур меня!»

в) Леший (показ куклы)– обитатель леса, большой шутник и проказник.

б) Русалки (показ куклы)- берегини, помогающие плывущим по воде, терпящим бедствие добраться до берега.

а) Баба-Яга (показ куклы) изначально являлась положительным божесвом, хранительницей рода. Она была заступницей всех сирот. Постепенно ей стали придавать злые черты, и Баба-Яга превратилась в очень злую и старую колдунью и стла причисляться к злым духам.

б) К злым духам относились кощей – символ окостенения и Кикимора – божество сна и страхов. О том, что это злой дух говорит вторая часть слова «кикимора» – «мора». Мора, Морана – древняя богиня смерти.

в) Оказалось, что современные герои сказок – Баба-Яга, Кощей, Леший, Русалка, Домовой пришли к нам из далекого прошлого. Это духи, в которых много веков назад верили наши предки.

(показ слайдов с современными мультипликационными героями : Домовенком Кузькой, Водяным из м/ф «Летучий корабль» и т.д.) Первая группа уходит.

III. Обряды, игры.

(Выходит вторая группа)

а) Жить среди божеств и духов нашим предкам было бы страшно, если бы они не придумали правил, как с ними общаться, задабривать или избегать их. Такие правила назвали обрядами.

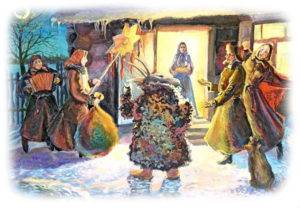

б) С обрядами наших предков мы встречаемся и сейчас. Они живут в праздновании Масленицы, Святок, Троицы-Семика.

в) Главной целью календарных обрядов было воздействие на плодородие земли обрядами с чучелами, такими как Масленица, Кострома , Ярило (слайды). В семик в роли чучела выступала береза- священное дерево славян.

г) Чучело украшали, ходили с ним по улицам, а потом сжигали. Сожженное чучело должно было сообщить плодородие земле. (Показ отрывка из фильма «Снегурочка», эпизод празднования Масленицы).

д) К языческим обрядам относятся и игры. В дни языческих праздников народ сходился на игрища, в которых участвовали взрослые и дети. В своих играх дети повторяли семейные и календарные обряды.

е) В ходе исследования мы открыли, что многие игры наших предков сохранились до сих пор: горелки, салочки, лапта, вождение хороводов. А игральные фишки, которыми мы пользуемся в настольных играх, очень схожи с игральными костями, найденными в древних захоронениях – курганах.

а) Мы составили сборник древних игр и хотим поиграть с вами в одну из них, которая рассказывает нам, как наши предки обрабатывали лен – главный материал для одежды. Играйте с нами, повторяйте движения.

Игра «Кострома»

(Выходят девочки в русских костюмах)

Кострома. Кострома в славянской мифологии – образ весны. Также Костромой называли ленивую бабу, которая просит у всех помощи.

(Далее исполняется игра под музыку песни «Кострома» в исполнении группы «Ивана Купалы»)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен посадить, а у меня мизинчик болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все имитируют посев льна)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен собрать, а у меня на правой ноге пятка болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все имитируют сбор льна)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен молотить , а у меня на левой ноге пятка болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все имитируют обмолот льна)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен расстелить , а у меня правое ушко болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все имитируют расстилание льна)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен мять, а у меня левое ушко болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все как бы мнут лён)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен трепать, а у меня мизинчик болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все как будто держат в правой руке лен, а левой бьют по нему трепалом)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен чесать , а у меня правая бровь болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все имитируют вычесывание льна)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Мне нужно лен прясть, а у меня левая бровь болит…

– Тебе помочь?

– Ой, помочь, помочь!

(Все левой рукой как бы вытягивают из кудели нить, а правой крутят веретено)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Больна, помираю!

– Привести знахарку?

– Ой, приведи, приведи!

(Появляется знахарка)

– Здорово, Кострома!

– Здорово, кума!

– Что делаешь?

– Помираю!

– Тебе помочь?

– Поворачивайся на живот, я тебя вылечу!

(Знахарка достает скалку. Кострома убегает)

IV. Одежда.

(Выходят 3 хозяюшки и Хозяин в подпоясанных рубахах. Хозяин несет сундук, в котором лежат куклы, одетые в рисованные славянские одежды. Рассказ сопровождается слайдами или демонстрацией реальных вещей)

а) Главной в русской одежде была рубаха. Рубахи носили все: мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Детям шили рубашки из старой одежды родителей. Люди верили, что родительская рубашка защитит ребенка от всяких бед. Свою рубаху никому не отдавали и не продавали. Считалось, что с рубахой отдаешь свое счастье. До сих пор о добрых и бескорыстных людях говорят: «Последнюю рубаху отдаст».

б) Женщины носили длинные рубахи изо льна или шерсти. Добавлялись понева и передник.

в)(Хозяин) Мужчины были одеты в просторные, подпоясанные ремнями рубахи и штаны из грубого льняного холста. Пояса носили не только мужчины, но и женщины. Пояс служил оберегом от проникновения злых сил.

а) Раньше не было четкого разделения на женскую и мужскую обувь. Крестьяне обувались в лапти, плетенные из лыка, или туфли, сшитые из целого куска мягкой кожи.

б) Головной убор был частью костюма. Замужняя женщина покрывала голову целиком. Незамужняя была свободна от этого. Девичьи уборы – коруны, венки, венцы, венчики.

в) В праздники надевали одежду, украшенную узорами. Но узоры служили не столько украшением, сколько оберегали хозяина от недружелюбных сил.

Охранительным узором вышивали ворот, манжеты, подол, разрез горловины.

а) Вышивка выполнялась в основном нитками красного цвета. Красный цвет – цвет крови, жизненной силы.

б) Очень интересен язык древних орнаментов. Орнамент – это заклинание. С помощью орнаментов человек просил удачи, хорошего урожая, охоты у Неба, Солнца, Земли.

(Хозяин и хозяюшки поочередно показывают элементы орнаментов и рассказывают о них)

– Набегающие друг на друга ромбы – знак счастливой охоты, жизни, плодородия.

– Волнистые линии – знак воды.

Горизонтальные линии – знак земли.

Наклонные линии – знак дождя.

Точки между линиями – зерна, посаженные в землю.

Солярные знаки – знаки солнца.

Силуэты коня, собаки, петуха, сказочные птицы с женским лицом – знаки дружеских человеку магических существ.

Женщина с поднятыми вверх ладонями – Мокошь – богиня счастья, удачи.

Женщина с опущенными вниз ладонями – Лада – богиня супружества, материнства, плодородия.

в) Это не просто узоры – это письмо предков.

а) Мы попытались создать эскизы одежды наших предков, украсили их всевозможными узорами и приглашаем познакомиться с ними.

(Хозяин и хозяюшки вынимают из сундучка кукол с рисованной одеждой и под музыкальное сопровождение демонстрируют зрителям).

(Хозяюшки и хозяин ставят сундучок и кукол в декорацию избы и уходят)

Ведущий 1. А теперь подойдем поближе к жилью наших предков .

(Выходит следующая группа к макету дома)

V. Жилье славян.

а) В ходе исследования мы узнали, что до недавнего времени Русь называлась деревянной страной. Дерево играло огромную роль в жизни наших предков. На протяжении многих веков крепостные стены, башни, дома – все строили из дерева. Деревом отапливали и освещали жилища, из него делали мебель, посуду, орудия труда, сани, телеги и лодки. Из прутьев плели корзины, из коры – лапти и короба. Дерево заменяло бумагу – на бересте писали. (Слайды)

б) Причин такому широкому применению дерева множество. Во-первых, русская земля всегда была богата лесами. Во-вторых, дерево, не в пример камню, легко поддается обработке, а значит, строительство идет быстро. И, наконец, деревянное жилище экологично. Оно дышит.

в) В старину славяне видели в доме подобие человека.

(Ведя рассказ, ученики прикрепляют элементы дома к макету)

Фасад избы рассматривался как образ головы. Конек символизировал головной убор. Окна – глаза. Само слово «окно» произошло от слова «око» – так в старину называли глаза. Наличники на окнах рассматривались как украшение «на лице2 дома. Даже происхождение слова «улица» объясняется как расположение изб лицом напоказ – «у лица».

г) В языческие времена человек старался защитить свое жилище от проникновения злых духов . Конек на крыше считался хранителем дома. (Рассказчик прикрепляет конек к макету).

д) На полотенце, спускающемся от конька, вырезали солярный знак – солнце. (Прикрепляет) Знак солнца должен был принести в дом свет, радость, счастье. На ставнях часто вырезали узоры в виде ромба, символизирующие главное занятие крестьян – обработку земли. (Прикрепляет)

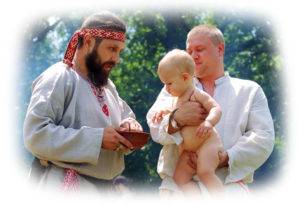

б) Переезд в новый дом сопровождался различными обрядами. Так хозяева несли в новый дом петуха, кошку, каравай хлеба, горшок каши, жар (угли) из старой печи, мусор из прежнего дома. Кошку с петухом запускали в дом первыми, считая, что они смогут принять на себя возможные неприятности. Следом в дом входили хозяева, отрезали от каравая кусок и клали его под печку в дар «домовому хозяину». (Дети несут все эти предметы в декоративную избу).

а) Традиции постройки и украшения деревянных домов прошли через века и существуют и поныне (показ слайдов)

г) Мы тоже побывали в роли артели плотников и воспроизвели некоторые деревянные постройки. (Дети вносят модели деревянных построек)

(Звучит «загадочная» музыка. Ведущие передвигают рамку ленты времени в ХХI век.)

Заключение

Ведущий 1. Вот и вернулись мы из путешествия к нашим предкам.

Ведущий 2. Оказывается, наша современная жизнь, культура имеют корни в прошлом!

5а) Прошли через века и дошли до нас секреты древних зодчих.

5б) А современные горожане, «замурованные» в бетонные жилища и окруженные изделиями из металла, пластмассы мечтают о деревянном доме, мебели и посуде.

5в) Сейчас возрождается частное деревянное строительство, выдержанное в старых традициях.

4а) Через века дошли до нас элементы одежды и украшений наших предков.

4б) Рубашка прочно вошла в нашу жизнь, а использование узоров является модным стилем.

2а) представления наших предков продолжают жить в народных праздниках – Масленице, Святках, Семике;

2б) в песнях и сказках о Бабе-Яге, Кощее Бессмертном, Сивке Бурке, Аленушке и Иванушке;

2в) в народных играх.

2а) Они учат нас добру, трудолюбию, смелости, находчивости, почитанию старших и любви к родной земле.

(Звуки детского плача)

Ведущий 1. Ой, наш малыш проснулся. Он тянет к нам свои ладошки. Слово ладонь произошло от имени древней богини любви и супружества Лады.

Ведущий 2. Мы вырастим, у нас будут свои семьи, дети. Наше древо жизни будет еще выше и сильнее, потому что у каждого из нас крепкие корни – история рода и Родины. И мы будем крепко стоять на Земле, пока будем изучать свои корни и не терять связь с ними.

(Звучит песня «С чего начинается Родина?»)

Составители: Катчева С.И., учитель истории, Бутрякова Н.П., учитель технологии.

Ведущие.

Скоморохи, Мокошь, Лада, Лель, Жива, Прасковея Пятница, Кузьма и Демьян, Веснянка, девушка в русском костюме.

Действующие

лица

Текст

Слайды, музыка

Скоморох:

Эй, народ честной, здравствуй!

Всех на праздник приглашаю,

Веселья и шуток хороших желаю!

Свиридов №19

Скоморох.

Фестиваль наш праздник называется,

Потому, что мастера здесь лучшие собираются.

И если вы приглядитесь, то сами в этом убедитесь

Свиридов №19

Скоморох.

Праздник, люди, веселитесь!

Жизнь опять горит огнями,

Песни, музыку и пляски

Свиридов №19

Скоморох.

Этот день для всех готовит;

Фестиваль опять приходит.

Детушки малые да люди добрые

Собрались мы позабавиться да потешиться,

Поиграть да уму набраться.

Свиридов №19

Ведущая.

В России есть обычай – отмечать народные праздники.

Наши предки, язычники, молились многим богам.

Выходят славянские богини

Жива

Я Жива – богиня плодоносной силы, юности, красоты природы и человека.

Вы дорогу

Подготовили на славу,

И она свой облик кажет,

Вся пронизанная светом.

Ей навстречу птиц пустите,

Пусть летят и славят волю,

Ведь сама богиня Жива,

Часто в образе кукушки,

Кукованием особым

Людям знаки посылает,

Отмеряя время жизни.

Стравинский №3

Лада

Я Лада – богиня любви и красоты

То не свет – заря разливается ,

То не солнышко с Ясным месяцем,

То на холм высок поднимается

Лада – Любовь, красна девица.

От красы моей травы клонятся

Да роса блестит скатным жемчугом.

Гляну в небо я – птичьи вольницы

Мне поют с небес песни звонкие:

Уж ты Ладушка, красна девица!

Открой в сердце свое ты тропинку

Да дороженьку – мостик радужный

Ты для вольного сердца молодца.

Щедрин №7

Кузьма и Демьян — большие искусники покровители всех ремесел: кузнечного дела и женского рукоделия. С Кузьмы Демьяна женщины принимались за зимнюю пряжу и при этом обращались к святым прося помочь им не отставать от подруг: Батюшки Кузьма Демьян помоги, сравняй меня позднюю с ранними. А также считается, что они обладают силой и оказывают помощь при ковке плугов, при возделывании земли.

Не шей ты мне матушка красный сарафан

Мокошь

Новикова

Стучит на небе прялица

Ночами, днями, утром — ли

Я над ней склоняюся

Судьбы богиня мудрая.

Кому куделька ровная

Тому судьба дородная

Кому куделька рваная

Тому судьба нежданная..

Род родил людям Макошь – матушку

Мать богиню судьбы, неминучую,

Она нити прядет, в клубок сматывает,

Не простые те нити волшебные

На тех нитях, не глядя, завязывают

Узелки на счастье, на горе ли.

Славянские боги

Лель

Я Лель.

В угоду богу Солнцу

Кудрявый пастушок

Еще лелеющком и лелеем называют

Пригоженьким и миленьким певцом любви природы

В лице румянец смуглый и светиться весенней сладкой негой из глаз моих

В речах тепло под наигрыш своими песнями легко внушу любовь девицы

Которая и дни и ночи готова слушать пастушьи песни

Слушать и любить еще свивать венки со мною вместе

Встречать зарю и солнечный восход

Святой Егорий

Леля

Я богиня Леля – богиня юной женственности, деторождения и материнства

Я – мама. Это много или мало?

Я – мама. Это счастье или крест?

И невозможно все начать сначала,

И я молюсь теперь за то, что есть:

За плач ночной, за молоко, пленки,

За первый шаг, за первые слова.

За всех детей. За каждого ребенка.

Я – мама! И поэтому права.

Я целый мир. Я жизни вожделенье.

И я весь свет хотела бы обнять.

Я – мама. Мама! Это наслажденье

Никто не в силах у меня отнять!

Стравинский №3

Ведущий

Много времени язычники проводили в своих молитвах.

Лада

Совещались о делах

Мокошь

Прибегали их мудрости

Жива

Разбирали тяжбы

Леля

Просили совета

Ведущая

И это не могло быть бесследно забытым. И легло в основу жизни народа и крепко утвердилось в его памяти.

Лада

Плодоносная осень земли,-

И заступница ты и отрада:

Быть счастливыми всем повели!

Пусть в ворота беда на стучится,

Пусть в семье торжествует покой…

Не оставь нас одних Рожаница

Музыка смешанная со звуками природы.

Мокошь

Лищь ею нить судьбы прядется

Людских тревог, надежд и слез,

Покуда солнце не коснется

Ее распущенных волос.

О, Мокошь вечно молодая –

Богиня-мать-Сыра Земля!

Спешит вода твоя живая

Досыта напоить поля!

Леля

В миг пробуждения земли

Явись, чтобы на свет родиться

Ростки весенние смогли!

Уходят

Ведущий

Не смотря на то, что христианская вера победила языческую, множество языческих обычаев сохранились и до сих пор в форме увеселений, празднеств, обрядов. Такие праздники, как Иван Купала, масленица и др.

Ведущий

Все люди были верующими: свято верили в Бога, поэтому они обязательно отмечали православные религиозные праздники. Вся их жизнь протекала от одного праздника до другого. Летние праздники были связаны с пробуждением природы, а зимние готовили к будущему севу и сбору урожая. А осенью начинается Покров. Покров – христианский праздник пресвятой Богородицы.

Ведущий

Покров – рубеж лета и зимы. Он наполнен ожиданием первого снега, который покроет землю и озимые посевы. С Покрова начинались свадьбы, поэтому они считались девичьим праздником.

Лада

В этот день девушки – невесты обязательно шли в церковь, ставили свечку перед иконой покров- Богородицы и читали особые молитвы.

Ведущий

А сегодня 9 ноября – преддверье дня памяти мученицы Параскевы нареченной Пятницы.

Параскева (выходит и рассказывает о себе)

Параскева

Прасковея, нареченная Пятница, родилась в 3 веке в Южной Турции. Ее богатые благочестивые родители, особенно почитали День страданий Христовых – Пятницу, соблюдали строгий пост, молились, раздавали нищим милостыню, поэтому и назвали дочь, родившеюся 10 ноября Праскевою, что в переводе с греческого означает «Пятница». Праскева, решив посвятить себя Богу, дала обет безбрачия. За исповедование православной веры, была приведена на суд к правителю области, который ей предлагал ей отречься от Христа и обещал взять ее себе в супруги. За отказ Праскеву Пятницу подвергли мучениям и истязаниям, после которых казнили.

Славянские боги

Ведущая

Святая Праскева Пятница пользовалась особым почитанием у восточных славян, наравне с Николаем Чудотворцем и Богородицей.

Слившийся образ Пятницы – Богородицы имеет языческие корни. В его основе лежат представления о божестве в женском облике.

Славянские боги

Мокошь

Проводится параллель между почитанием Параскевы Пятницы и культом Мокоши.

Славянские боги

Параскева

Святая Прасковея видится продолжением Мокоши после принятия православия, соединила в себе черты христианских святых считавшихся покровительницей женщин.

Славянские боги

Ведущий

Прасковея Пятница покровительница женской зимней работы в первую очередь прядения, а также прях.

Славянские боги

Мокошь

Взяла у меня дело, дело Мокоши, прядущей по ночам в избе.

Славянские боги

Параскева

В народных представлениях Пятница и Богородица — защитницы женщин, распорядительницы браков, покровители дома и женских занятий

Славянские боги

Ведущая

В представлении народа Параскева Пятница является в разных обликах:

Параскева — рукодельница, Параскева — льняница, Параскева — целительница, Параскева — покровительница торговли. Сегодня об этом узнаем из представления разных команд.

Без музыки

Ведущий

Пришло время познакомить вас с участниками нашего фестиваля.

Команда школы №1970 «Мастерицы», руководитель Шестакова Ирина Витальевна ;

Ведущая

Команда школы № 1372 «Ладушки», руководитель Николаева Татьяна Николаевна;

Ведущий

Команда школы № 1863 «Веселушки», руководитель Артемова Наталья Владимировна

Ведущая

Команда школы № 930 «Параскева Льняница» — руководитель Бутрякова Н.П.

Ведщий

Мы познакомились с участниками фестиваля. А теперь предоставляем слово командам.

На сцену приглашается команда «Веселушки»

На сцену приглашается команда «Ладушки»

На сцену приглашается команда «Мастерицы»

На сцену приглашается команда «Параскева-льняница»

Скоморох

Наше вам нижайшее почтение

Остались довольны от вашего представления.

Ведущий

Издавна человек научился делать вещи, создавать образы, которые нужно украшать. Своеобразными оберегами и верованиями наших предков считались украшения в костюме.

Поняли, что вещи нужны не только для пользы дела, но и для красоты и образ Параскевы всегда был ярко украшен, красиво одет. И мысли приходили от этого славные, приятные, красивые, добрые.

Скоморох

Погоди честной народ

Отдохни немножко

Параскева к нам идет

Хочет нарядиться

Ведущий

Вот и вам предлагаем обрядить Параскеву Пятницу.

Создать тот образ, в котором вы её представляете.

Для выполнения задания приглашаем 2 – 3 человека от команды.

Команды

Выступление команд

Скоморох

Как волшебница жар-птица не выходит из ума. Чародейка, мастерица Параскева красота.

Параскева

Сегодня пятница. Есть запрет на работу в этот день. С уважением люди относятся к этому поверью. В пятницу должны люди отдыхать, уму набираться.

(выносит корзинку с нитками)

Музыка смешанная со звуками природы

Скоморох

Эти ниточки для тех, кто играет лучше всех.

Эти нити не простые и секрет в себе таят,

Выбирай себе любые вперемешку и подряд

Скоморох

Тонкий катится клубок

На глазах толстеет бок

Угадай скорей загадки

Будет выполнен урок

Параскева

В этом задании вам придется проявить не только смекалку, но и ловкость, мастерство и умения. Для того, чтобы выполнить задание нужно поочередно один за другим перематывать клубочки в один и выполнять задания. Вам предстоит разгадать 4 загадки и собрать перепутанную пословицу.

Параскева

А теперь подведем итоги конкурса.

Веснянка

Крестьяне осуждали лень. Работа была смыслом всей их жизни.

После осенних работ, тяжелого труда, зимним вечерком собирались в одной из просторных горниц женщины, молодухи, девушки и дети. Под не громкое протяжное пение пряли, плели кружево, вышивали, вязали, вели неспешный разговор. А малые дети да няньки кукол крутили.

Вот пришло время и вам участники нашего праздника придумать и создать куклу.

Просим занять места для работы.

Девушка в русском костюме

Поет

«Лада любовь»

Веснянка

А пока вы будите работать, я ребятам расскажу о тех куклах, которых делали осенью.

В России тьма традиций разных,

Но о такой не грех узнать:

Чтоб каждый месяц, каждый праздник

С особой куклою встречать.

В сентябре гуляем свадьбы.

Эх, с супругом угадать бы!

Чтоб не делся никуда,

Чтобы рядом был всегда

Мир как дерево большое

Наделен живой душою

Свадьба – двух сердце сложенье

Древа жизни продолженье

И супруги словно ветки

На одном стволе семьи

А листочки – это детки

Скоро будут впереди.

Древо мира так растёт

Потому и жизнь идёт

Месяц свадебный сентябрь

Сменяет деловой октябрь.

И теперь хозяйку ждёт

много всяческих хлопот:

Нужно ей ведь успевать

Ткать, вязать и вышивать,

Подметать, прясти, варить,

За водой с ведром ходить,

Принимать к столу гостей

И укачивать детей

Чтобы сделать всё вокруг

Ей бы нужно 10 рук.

И на праздник на Покров

Вот — подарок ей готов!

Вот она, какая штучка:

Имя ей – Десятиручка.

Начинали в сентябре

Продолжали в октябре

Завершаем в ноябре

Всё о том же – о семье!

Тут к потомкам обращенье,

С духом предков единенье —

И от прежних поколений

Как посланец к нам с тобой

Кукла с длинною косой

И с начинкой непростой

И красива и мила, А внутри неё – зола !

— Символ связи с царством мертвых

временем с земли уж стёртых.

Тут взгрустнется, но не много.

Куклы красный цвет для них —

Знак, что мертвых нет у Бога

Ведь для Бога все в живых!

Чтобы был прочнее брак,

и супруг не сбёг никак,

есть супружеские узы,

то есть — цепи и замок.

Все семейные союзы

с ними — на бескрайний срок.

Но сковать такую цепь,

и замок создать суметь —

мастерство большое нужно-

и работать с кем-то дружно.

И нашлись два кузнеца,

удальца и молодца —

Покровители ремесел,

И лечить владеют даром.

Помогают, всем кто просит,

Безвозмедно, то есть даром.

В ноябре они зайдут

И для речек лед скуют.

И замки для новобрачных —

Чтобы был их брак удачным.

И девчата всех дворов

ждут, ждут этих мастеров.

И пришли из дальних стран —

Брат Кузьма и брат Демьян.

То-то будут вечеринки

В праздник радостный – Кузьминки.

Девушка в русском костюме

поет 1 куплет

Лада Любовь 1 куплет

Скоморох

Какие куклы замечательные… (сальто)

Скоморох

Почтенные господа

Нам работы посмотреть пора

Творчество мастеров оцените

И за умение их поблагодарите.

Выступление команд

Скоморох

Конкурс кулинарный

Яства вкусны ароматны для всякого приятны.

Фанфары

Выступление команд

Прасковея

В день Параскевы Пятницы люди знали, что и как есть и это подтвердили участники праздника. Спасибо вам за это. Застолье всегда завершается хороводной песней.

Выход всех команд на заключительную песню «Будьте здоровы живите богато».

Скоморох

Сидели бы мы дома

Точили бы веретена!

Не увидели бы праздника такого,

Не веришь? Не верь

Открой лучше дверь!

Всем домой пора пришла

Мы прощаемся пока.

16.11.2018

Сценарий открытого мероприятия «В гости к древним славянам»

Сценарий открытого мероприятия «в гости к древним славянам»

Оценить

1314

Содержимое разработки

9

Древние славяне.

( Звучит наигрыш гуслей у дверей гостей встречают Костромы и Купала они раздают гостям повязки и каждый вытягивает из мешочка себе бейджик с именем, проходят в зал и рассаживаются на скамьи, которые стоят вдоль трех стен, так чтобы середина была пустая)

(славянская этническая)

Лада: Прежде чем зайти к нам вам надели на голову повязки и каждый вытянул себе имя. Сейчас мы расскажем для чего это.

Смерагл:Древние славяне, как мужчины, так и женщины носили на голове повязки возникает вопрос зачем? На этот вопрос есть несколько вариантов ответа:

Купальница:Люди старались зафиксировать волосы, чтобы они не мешали,

Смерагл:А может быть определенный цвет, ширина, символика повязки могли указывать на принадлежность к какой-нибудь группе или роду

Купальница:В складках повязки можно было спрятать небольшие предметы.

Смерагл:Может быть повязка это некий оберег или амулет.

Купальница:А может быть их носили для красоты.

Кострома:Древние люди считали имя важной частью человеческой личности и предпочитали хранить его втайне, чтобы злой колдун не сумел «взять» имя и использовать для наведения порчи. Назвать кому – либо своё имя – значит проявить максимальное доверие, буквально отдать ему в руки свою душу и жизнь. Поэтому в древности настоящее имя человека было известно только родителям и нескольким самым близким людям. Все остальные звали его другим именем.

Купальница: Вы тоже выбрали себе имя, и на то время, пока вы будете находиться в этом зале, вас будут звать этим именем.

Купала:(обращается к купальнице) Здравь будь Купальница.

Купальница: (обращается к Купале) Здравь будь Купала.

Лада: Так здоровались наши предки. Давайте и мы поприветствуем друг друга на древне славянском языке.

(гости в зале здороваются )

Лада:Историки считают, что предки славян принадлежат к древним индоевропейским племенам, говоривших на одном языке и имевших много общих черт во внешности.

Фильм «Восточные славяне»

Смерагл:Наши предки в борьбе с хищными зверями, голодом и болезнями, засухой и наводнениями на каждом шагу встречались с таинственным и непонятным. Задумываясь над тем, как устроен мир, они искали объяснение всему неизвестному.

Купала:В те далекие времена человек лучше всего знал самого себя, живущих рядом с ним людей, поэтому и на все другие существа, предметы и явления он переносил человеческие свойства. Трава, деревья, реки, камни, — словом, все окружающее казалось человеку в древние времена живым, он наделял его умом, чувством, речью. Весь мир казалось, населён добрыми и злыми духами.

Доля: Славяне были язычниками т.е. поклонялись многим богам. Наиболее почитаемыми были:

( Слайдовая презентация «Боги»)

Бог неба Сварог считался владыкой Вселенной отцом светлых богов: бога Солнца, бога Грома и других. После их рождения он ушёл на покой, а миром стали править его дети.

Кострома:Богиню земли называют Макошь.Древние славяне считали землю и небо супружеской парой. Макошь еще была богиней пряхой, так как она пряла судьбы людей. Этой богине посвящен один из дней недели- пятница.

Купальница:Перун –бог грома и молний. Перун посылает на землю дожди, от него зависит урожай, а значит, и жизнь. Этому богу был посвящен один из дней недели – четверг. Считалось, что Перун должен особенно охотно выполнять просьбы в свой день. А так как, мольбы славян часто оставались невыполненными, то поговорка «После дождичка в четверг» стала употребляться по отношению к тому, что, неизвестно когда исполнится.

Лада:Бога Солнца называют – Дажьбог. Его имя слышится в самой краткой, дожившей до наших дней, молитве: «Дай, Боже!»,

Доля:Кроме того почитали предки наши Стрибога – бога ветра, Велеса — бога скота или скотий бог хозяин дикой природы, Лада – богиня любви. Ярило бог весны и плодородия.

И многих других богов почитали наши предки.

Ко всем своим богам славяне обращались с просьбами и благодарностями, приносили им подарки и жертвы.

( песню «Макошь, макошь»)

Макошь

Только зори поднимались над лесами,

Свет и славу не нашли еще славяне.

Было то – начало дней,

И молились, будто матери своей.

Припев:

Наши предки пели:

«Ты нужна нам тож,

Словно свет-Ярило,

Мокошь, Мокошь!

Мы тебе поклоны бьём,

Ткани и воды сторож,

Жертвы воздаём,

Мокошь, Мокошь!»

Копьями потомков загоняли в Днепр,

С болью людям к Вере отворяли дверь,

Осеняли сталью и крестом,

НадВоды Богиней воспылал костер.

Припев.

Сквозь столетья нитями ты проросла,

Параскевой стала, Мокошью была.

Заверши поток нелегких дней!

Пятнице мы молимся своей!

(слайдовая презентация «Низшие духи»)

Смерагл:Кроме высших богов славяне поклонялись и низшим духам. В каждой избе за печкой живет добрый старичок домовой. По ночам он любит шалить, но чаще помогает людям.

Купальница: Иногда в доме поселяется злое существо, старающееся выжить его обитателей. Это кикимора, в нее превращался родившийся мертвым ребенок.

Кострома:Стоило вступить в лес, и славянин оказывался во владениях лешего. Этому мохнатому старику с рожками и козлиными ногами, подчинялись все обитатели леса.

Купала:Вечером или ночью появлялся хозяин рек и озер – водяной, с зелёными волосами и бородой из тины, покрытый черной чешуёй.

Доля:Предкам казалось, что духи следуют за человеком по пятам, но с ними как с простыми людьми можно договориться, задобрить подарками.

Защититься от злых сил, принести счастье и благополучие могли специальные предметы – обереги, которые носили все славяне от мала до велика.

Макошь:И мы с вами сейчас тоже сделаем оберег.

До наших дней дошли сведения о том, что первые обереги изготавливались из разнообразных растений и трав. И по сей день, такие обереги считаются обладателями самой большой силы.

Делаются такие травяные обереги очень просто. Берут холщевый мешочек, в него насыпают траву или смесь трав. Горловину мешочка завязывают 3-мя узлами. Когда вы будите завязывать узелки, поднесите его к губам и пошепчите заветные слова, чтобы они «остались» в узелке, а не развеялись по всему пространству. Основным растением нашего оберега будут берёзовые листья. Древесина и листья берёзы обладают лечебными свойствами, а её чудодейственные силы принесут удачу и хорошее настроение своему владельцу. Чтобы усилить действие оберега можно добавить в него и другие травы

Валериана

Ладанки с валериановым сушеным корнем носили на груди как мощное тонизирующее средство. Люди с такими ладанками не уставали, могли преодолевать огромные расстояния. Валериановый корень завязывали в наузы, висевшие на узде коней, чтобы кони были быстры и неутомимы.

Зверобой

Благодаря его лечебным свойствам слабого природного антибиотика люди придали ему множество дополнительных магических и мистических свойств. Если носить на груди ладанку с сушеными веточками зверобоя, человеку будут сопутствовать счастье, здоровье.

Крапива

Магические свойства крапивы заключаются в ее способности отгонять злых духов, которые боятся ожогов. Крапива, высушенная и носимая на груди, возвращает спокойствие, лечит бессонницу. Также крапива придает человеку храбрости.

Петрушка

Защищает от сглаза и порчи.

Ромашка

Если засушенные соцветия носить на груди, это защищает от вирусных заболеваний, в первую очередь от простуды.

Чабрец

Она считается могучей защитой от тоски и грусти — аромат этой травы, носимой на груди, снимает нервное напряжение и улучшает настроение.

Берёза

Славянский символ житейской радости и счастья! Из неё делали обереги на удачу, и хорошее настроение. Чудодейственные силы берёзы уберегут владельца от любой порчи, сглаза и злых духов.

( гости делают оберег под музыку славянская этническая)

Доля:Если люди не могли объяснить что-либо, то они додумывали, воображали, как оно могло произойти. Так рождались сказки, былины, легенды.

(инсценировка сказки )

Макошь:Ой, вы, гой – еси, добры молодцы,

Расскажу я вам сказку древнюю,

То ли сказку древнюю, то ли быль — былинную

О Купале-боге и сестре его.

Жили — от во времена стародавние

Боги юные, боги славянские

Да Купальница и Семаргл — бог

Как пошла однажды Купальница

По земле гулять, да на мир глядеть,

Да и встретился ей Семаргл – бог,

Приглянулась ему Купальница.

Полюбилися, поженилися,

Стали вместе жить, да детей плодить.

Родились у них двое детушек,

Двое детушек – ясных звёздочек.

И назвали-то старшего да Купалушкой,

Во честь матери, во честь Купальницы,

А и младшую назвали-то Костромушкой

Сколько лет прошло – то неведомо,

Подросли Кострома с Купалою,

Стали бегать во чисто полюшко

Всё игратися, догонятися,

Да венки из трав полевых плести.

Говорила им матушка ласково:

Купальница: «Вы не бегайте во чисто полюшко,

Пролетает там птица чёрная

Да поёт свои песни чудные,

Песни чудные, песни дивные.

Кто услышит её – всё забудет враз,

А зовётся она Сирин — птицею.

Налетит на вас туча черная,

Да помощники её крылатые,

Унесут к себе да в царство тёмное».

Макошь: Не послушались дети малые,

Побежали опять в чисто полюшко.

Налетела тут туча чёрная,

Завертела, закружила вихри пыльные,

Обернулася Сирин — птицею,

(голос птицы)

Стала песни петь, да всё волшебные,

Дивным голосом, да неслыханным.

Засмотрелися детушки, заслушалися,

Позабыли, что матушка наказывала,

А и оставили память свою в чистом полюшке.

(славянская этническая)

Прилетела тут туча черная,

Подхватила, подняла Купалушку,

Понесла его в царство тёмное,

В царство тёмное, царство подземное,

Кострома на расстанях* осталася,

Да и забыла всё, о чём помнила,

Насилу домой вернулася.

А и прошло с той поры да двенадцать лет,

Расцвела Кострома, распустилася,

Стала девицей, да раскрасавицей,

Красоты — от неописуемой.

Выходила на берег – реки,

А и плела венок, да из трав полевых,

Да на волосы одевала огненные.

Стала Кострома похвалятися,

Похвалятися, да прихвастывать:

Кострома: Не сорвать с головы моей

Буйным ветрам венка плетёного.*

Макошь: Похвальба такая богам не понравилась,

Наказать решили они красавицу,

Налетели вдруг ветры буйные,

Ветры буйные, шаловливые,

Сполагоря* венок-то и скинули,

Да в спокойные воды реки его кинули,

И поплыл венок по течению,

А по реченьке-реке плыл Купалушка,

Плыл Купалушка, да на ладье своей.

Сам Купала-то красавец писаный,

Наклонился к воде, да и поднял венок,

Да не знал, что венок тот сестры его.*

Да и поплыл Купала вдоль берега

Стал искать девицу, что венок сплела.

А и встретил сестру свою, Кострому,

Да и не вспомнил, что брат он её.

Приглянулася ему красна — девица,

Приглянулася, да полюбилася.

Да и девица загляделася,

Загляделася, да зарделася,

(хоровод Купала и Кострома)

Так и свадебку сыграли шумную,

Свадьбу шумную, да весёлую,

(славянская этническая)

Да недолгим счастье оказалося,

Приходили на праздник люди древние,

Да не люди вовсе, а боги небесные,

Говорили молодым, рассказывали,

Да глаза отворяли на правду им.

Лада: Брат вы с сестрой родимые,

И нельзя вам было женитися,

И нельзя вам было любитися.

Макошь: Закричала тут красна — девица,

Взвыла голосом, да нечеловеческим,

Кострома: «Вы за что, за что наказали так?

За какие такие провинности?

Как же жить то с позором таким?

Искуплю его смертью лютою!»

Макошь: Потемнели глаза её светлые,

Побежала к озеру тёмному,

Оглянулась у самой воды на Купалушку,

В последний раз посмотрела на любимого,

Да и нырнула в озеро с головушкой.

Не смогла утонуть дочь Купальницы,

Превратилася в лесную русалочку,

В ту, что кличут люди старые Мавкою.

И Купала черней чёрной тучи стал,

И шагнул в костёр за любимою,

От греха и позора очиститься.

Удалось богам их отмщение,

А и отмщение, да наказание,

Только мало им в этом да было радости,

Вишь, жестокой месть показалася.

Да и раскаялись боги древние,

Решили воскресить возлюбленных,

Да не в облике человеческом,

А в цветке красоты невиданной,

А и прозвали цветок Купалой-да- Мавкою.

И поныне цветок тот встречается,

Иваном-да-Марьей кличется,*

В нём Купала сияет цветом огненным,

То огонь очищающий помнится,

Кострома синим цветом светится,

То бездонные воды озера.

В Ночь Купалы цветы будут люди рвать

станут петь они, станут сказывать

«Вот трава-цветок — брат с сестрою,

то Купала — да с Костромою.

Братец — это желтый цвет,

а сестрица — синий цвет…

Доля:В сказке отразились верования и обычаи, праздники и нравы славян.

21 июня, в день летнего солнцестояния, празднуется Купала. Купала – один из самых больших и важных праздников годового круга.

Смерагл:На Купалу наши предки разыгрывали мистерию Купалы и Мавки. Называлось это Купальские игрища.

Купальница:Сейчас мы разучим с вами элемент свадебного обряда Костромы и Купалы (начинают водить хоровод Купала и Кострома приглашая гостей)

Кострома, Кострома,

Ты за что любишь Купалу?

А я за то люблю Купалу,

Что головушка кудрява!

Кострома любит Купалу,

Что головушка кудрява,

Что головушка кудрява,

А бородушка кучерява.

Что головушка кудрява,

А бородушка кучерява,

Кудри вьются до венца,

Люблю Купалу-молодца!

Кудри вьются до венца,

Люблю Купалу-молодца!

Уж, Купалушка,

По горенке похаживает!

Уж, Купалушка,

По горенке похаживает!

Эх, сапог, да об сапог,

Да поколачивает!

Кострома, Кострома,

Ты за что любишь Купалу?

А я за то люблю Купалу,

Что головушка кудрява!

Что головушка кудрява,

А бородушка кучерява!

Кудри вьются до венца,

Люблю Купалу-молодца!

Кострома:На Ивана — Купалу собирали целебные и волшебные травы (например, плакун-траву, разрыв-траву, цветок папоротника). Считалась, что вода в это день обладает лечебными свойствами. В река и озерах проходили ритуальные купания, омовения.

(музыка Ящер)

Купала:Наши предки жили бедно и трудно, но они любили и умели веселиться. Особенно славяне любили играть в игры. Давайте разучим игру «Ящер» — в которую играли наши предки на Купалу. Главным персонажем является «Ящер» (владыка подземного мира), избирающий девушек. Девушка, которую выбрал Ящер, должна откупиться от него, т.е. поцеловать.

(проводится игра «Ящер»)

Суть игры: Участники становятся в круг, в середине которого сидит игрок (юноша), изображающий ящера. Глаза «ящера» закрыты повязкой. Вокруг «ящера» начинают водить хоровод, припевая:

Хор:

И сидит ящер, ладу-ладу

На ореховом кусте, ладу-ладу

Орешки лущит, ладу-ладу

очками плёщет, ладу-ладу

А в болоте, на колоде

Линь воду колышет

Ой лёли, лёли

Линь воду колышет

Потом девушки спрашивают:

— Кто сидит?

Ящер: — Ящер.

— Что грызет?

Ящер: — Ядра

— чего хочет?

Ящер: Жениться хочу!

Хор:

Возьми себе девку, девку молодую.

Ящер: Кто она такая,

Как её зовут

И откуда привезут?

Хор: Вот она!

(«Ящер», не снимая с глаз повязки, указывает на очередную «жертву». Если «жертвой» оказывается юноша, то он занимает место «ящера». Если девушка, то она должна поцеловать «ящера» .)

Макошь: Люди русские, русичи, слушайте!

Вы, потомки Перуна!

Почитайте друг друга, сын – мать и отца,

Убегайте от кривды и следуйте правде! В правде сила!

Возлюбите Русь! Помните! Русь жива, пока дух русский жив!

Кострома:Сегодня мы заглянули в далекое прошлое нашего народа. Радость и печаль, надежды и ожидания, мечты о счастье – все отразилось в творчестве наших далеких предков. Но главное в народной жизни это стремление к совершенству, простоте и красоте в жизненном укладе, согласие и мир во взаимоотношениях. Так давайте же и мы с вами будем жить в согласие и мире друг с другом и тогда богатство, любовь и удача обязательно будут сопутствовать нам.

Макошь: Древние славяне прощались и благодарили друг друга низким поклоном. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в гости и прощаемся с вами как это делали наши далёкие предки. (все участники кланяются до земли)

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/332234-scenarij-otkrytogo-meroprijatija-v-gosti-k-dr

«Свидетельство участника экспертной комиссии»

Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ

БЕСПЛАТНО!

Добро пожаловать в мир славянских традиций и обрядов

самобытности славянской языческой культуры. Она возникла самостоятельно, без начального влияния какой-либо другой культуры.

Славянское язычество, со всеми своими обрядами и верованиями — это не просто исторический этап развития славянского мировоззрения, которое существовало до прихода христианства. Это скорее особая форма культуры, которая продолжала своё существование и после принятия славянами христианства, в народной культуре. Тут мы уже говорим об этнических особенностях славянского народа, которая подразумевает не просто веру в каких-то богов, но саму суть и характер славянского этноса.

Ровным счётом ничего доподлинно не известно о первых истоках славянской языческой культуры. Первые письменные описания, которые более или менее могли дать представление о язычестве наших предков, появилось только в шестом столетии. Столь позднее появление исторических свидетельств о нашей культуре можно объяснить тем, что именно в эту эпоху славянские племена продвинулись и стали соседствовать с границами Византийской империи.

Основными чертами славянского язычества и обрядов является верование в то, что всё что окружает человека, является живым и одухотворённым. Наличествует так же культ предков и вера в сверхъестественные силы, которые постоянно влияют на человека и на его окружающий мир. Знакомясь и углубляясь в описания славянских обрядов, вы заметите одну очень важную отличительную черту. В представлениях древних славян, человек сам являлся сосредоточием Вселенной и причиной всего происходящего. На научном языке данное явление называют антропоцентризмом. То есть, если говорить более простым и

У каждого ритуала и обряда в языческой славянской культуре было своё, строго определённое время. Обычно, каждый обряд был приурочен к конкретным солнечным циклам. Такими вот особенными временными зонами для проведения всяких ритуалов были, например, солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие и многое другое. Заметьте, что всё это важные природные явления. Сознание наших предков реагировало на все изменения в природе, и считало, что именно они символизировали некое приближение к сверхъестественным материям. То есть, после осознания себя и зарождения элементарной

В своих ритуалах и обрядах, древние славяне всегда к кому-то обращались. В зависимости от обряда, наши предки могли обратиться к богам, к природным стихиям и к собственным предкам. Обращение основывалось на просьбе помочь в каком-либо деле, и если вникнуть в суть самих обрядов, то древние славяне не просили манны небесной. Самой важной целью проведения любого обряда было духовное просветление, которое помогло бы увидеть истинную суть вещей и принять самое правильное решение из возможных. Дело в том, что наши предки верили в существование трёх миров — Яви, Нави и Прави. Отсюда первый мир был явным, то есть тем, в котором пребывал сам человек. Остальные два мира относились уже к богам и остальным сверхъестественным силам. В период своего пребывания в явном мире, Дух терял свою связь с Навьим миром, и миром богов. Дух был лишён высшей мудрости и

Обряды носили разный характер. Некоторые из них были скажем так, бытовыми. То есть речь могла идти о каких-то сущих мелочах, которые касались непосредственно самого быта древних славян. Ну, например, чтоб скот хвори не схватил какой-либо и так далее. Здесь речь идёт о более материальных благах, поэтому подобные «бытовые» обряды обычные люди вполне могли проводить и сами. Но существовали и другие обряды, которые относились к высшему кругу, исходя из своего сакрального значения. Вот тогда, на помощь обычным славянам приходили люди с особыми познаниями и мудростью. Это были волхвы и ведуны, которые с самого детства постигали тайные знания, и могли взаимодействовать напрямую как с Духом, так и с потусторонними мирами. Все обряды, которые требовали открыть сознание, дабы освободить духовные потоки, велись исключительно волхвами. Только они ведали истинную суть обряда, все его правила и нюансы. Древние славяне не шутили с подобным, и крайне высоко ценили умения волхвов и ведунов. Как правило, такие люди пользовались в древнем славянском обществе большим почётом и уважением.