← Предыдущий урок

Это третий урок из цикла «Марафон: как создать онлайн-курс». Для полного погружения в тему, лучше начните с первого.

Сценарий — техническое задание, детальное описание будущего курса: из каких разделов состоит, что происходит на каждом слайде, нужна ли анимация, тесты, тренажеры, видео.

Без хорошо проработанного сценария режиссер не снимет фильм, а разработчик — не соберет курс. Тех, кто этим шагом пренебрег, ждет череда «переделок» и «перекроек». И как итог: логические нестыковки, неэффективно потраченное время и однобокое отражение темы — такой курс бесполезен.

Чтобы написать качественный сценарий, не обязательно родиться Хичкоком или окончить ВГИК. Главное — хорошо разбираться в теме будущего курса и следовать инструкции. Какой, расскажет эксперт в области eLearning и основатель студии по разработке электронных курсов New York Александр Виноградов.

Шаг 1. Определите тип курса

Александр Виноградов,

основатель студии по разработке электронных курсов New York

Из первого урока вы помните, что электронные курсы делятся на три типа: информационные, тренинговые и мотивационные. Какой выбрать, зависит от целей. Сценарии разных типов отличаются ещё и по сложности:

Легкий уровень: информационные курсы. Основная цель — проинформировать сотрудников и рассказать, как использовать полученные знания в работе. К примеру, познакомить с новым продуктом компании. Здесь может не быть героя и сюжета. Поэтому в сценарии достаточно описать, на каком слайде о чем рассказать: к примеру, на первом — об основных характеристиках продукта, на втором — о преимуществах перед конкурентами.

Средний уровень: мотивационные курсы. Основная цель — побудить сотрудников изменить подход к работе или отношение к чему-либо. Например, персонал не соблюдает правила пожарной безопасности на рабочем месте, и вам нужно мотивировать сотрудников.

В таких курсах хорошо срабатывает персонаж — вовлекает в обучение. В материале про пожарную безопасность логично будет смотреться пожарный инструктор. Он расскажет, к чему приводит пренебрежение правилами и как избежать ЧП. Также важно добавить побольше практических заданий.

Сложный уровень: тренинговый курс. Основная цель — прокачать старый навык или развить новый. В курсе должна быть история. Здесь важно продумать сюжет, конфликт, место и время действия, главного героя и не только.

Ниже я расскажу, как писать сценарий к тренинговому курсу. Если вы возьмете эту высоту, то легко справитесь задачами попроще.

Итоги шага: вы определили, какой тип курса поможет лучше всего решить поставленные задачи.

Шаг 2. Выберите элементы курса

Тренинговый курс — это поучительная история. В основе каждой истории:

- сюжет;

- главный герой;

- действующие лица;

- конфликт;

- место и время действия;

- предисловие и послесловие.

Профи из сферы дистанционного обучения называют это «элементами курса». Из них, как из деталей конструктора, легко собрать бодрый рассказ.

Определиться с элементами гораздо проще, если отталкиваться от целей и задач проекта.

Разберем элементы курса на примере электронного тренинга «Холодные звонки по горячему телефону» для менеджеров турагентства, который я разработал в iSpring Suite.

Цель курса: менеджеры должны правильно делать холодные и теплые звонки, избавиться от страха неудачи.

Задача курса: научить основным приемам холодных и горячих звонков.

Целевая аудитория: специалисты офисов продаж туристических услуг, в основном — девушки 20-35 лет. Хорошо владеют ПК, значит, можно делать упражнения с любой механикой.

Технические данные: возможности послушать звук нет, значит, дикторскую начитку исключаем. Курс будут проходить с компьютера. Мощность ПК — выше средней. Интернет-канал — хороший. Значит, можно сделать сложную графику.

Психология в тренинговом курсе играет важную роль. Потому главный герой должен максимально копировать сотрудника компании, а описываемые ситуации — реальность, иначе курс станет забавной и бесполезной компьютерной игрушкой.

Какие элементы я выбрал:

Сюжет должен отражать реальные проблемы и ситуации, с которыми сталкивается обучающийся. В моем случае это стандартная история: менеджер должен позвонить клиенту и продать тур, но боится допустить ошибку.

Главный герой — наставник: он дает советы, помогает решить поставленные задачи. В моем случае это менеджер турагентства. Когда-то он тоже не умел звонить клиентам и боялся поднять трубку. Теперь легко заключает сделки по телефону и хочет поделиться опытом.

Главный герой — персонаж, с которым обучающийся должен себя ассоциировать. Потому они должны быть максимально схожи: пол, возраст, имидж, стиль одежды. Это сильнее вовлекает в курс.

Хорошо проработанный герой помогает лучше запомнить, о чём рассказывалось в курсе — процент остаточных знаний увеличивается на 10-15%.

Действующие лица помогают моделировать реальные ситуации и вовлекать в обучение. Их количество в истории не ограничено — все зависит от целей курса и ваших возможностей.

В моем курсе всего одно действующее лицо — клиент.

Через клиента я плавно погружаю в конфликт и разыгрываю типичный сценарий: менеджер боится позвонить и предложить тур, т.к. «не хочет никому ничего навязывать».

Конфликт — чаще всего это сложная задача, которую должен решить сотрудник. Преодолевая сложности, он приобретает новые навыки.

Конфликт в курсе «Холодные звонки по горячему телефону»: менеджер должен преодолеть страх звонка, позвонить клиенту и заключить сделку, следуя простым правилам.

Место действия. Тема курса подскажет подходящую локацию. Если это курс по культуре производства, логично показать цех. Если по пожарной безопасности в офисе — коридоры компании или рабочий кабинет.

В моем курсе два места действия: квартира клиента и офис продаж турагентства.

При создании обстановки важно продумать детали, чтобы усилить реальность происходящего. В курсе клиент сидит за рабочим столом у компьютера — он хочет купить тур. И если именно сейчас не позвонит наш герой, то деньги достанутся конкуренту.

Время действия. В курсе будет день или ночь? Отталкивайтесь от графика работы обучающегося. В турагентстве менеджеры по продажам работают с 9.00 до 18.00.

Время действия не ограничивается лишь положением стрелок на часах. Вы можете перенести действие в эпоху Римской империи или трехтысячный год. Главное, чтобы это не нарушало логику курса и вовлекло в обучение.

Предисловие (введение). Расскажите здесь о целях курса. Сотрудник поймет, на что обращать внимание и какой от него ждут результат.

Стандартное «После изучения курса вы должны знать…» не подойдет. Вооружившись новыми знаниями, сотрудник должен лучше отжигать на передовой. На это и делайте фокус. Программируйте человека. Поэтому лучше написать: «вы познакомитесь», «вы научитесь».

Где расположить цели:

- полная сводка целей должна быть в самом начале курса;

- перед каждым разделом должны быть свои цели.

Послесловие (заключение). Это краткое резюме пройденного материала, чтобы все знания из курса улеглись у читателя в голове и он смог ими пользоваться в работе.

Главное в послесловии — не дублировать введение. Если введение — это непринужденное знакомство, то заключение — то, что должно запомниться на всю жизнь.

Чаще всего послесловие я беру из материалов заказчика. К примеру, цитату американского эксперта по продажам Гранта Кардона я выписал из рабочей тетради для очного обучения менеджеров. Эта фраза сразу западает в память, резюмирует и закрепляет пройденный материал.

Итоги шага: вы придумали сюжет, главного героя, действующих лиц, проработали другие элементы курса. Пора писать концепт!

Шаг 3. Составьте концепт курса

Концепт — краткое описание идеи курса: о чем он, как это будет выглядеть, какие испытания ждут пользователя (тест, диалоговый тренажер), кто из персонажей даст обратную связь.

Продумайте в какой момент давать теорию и практику. Отталкиваться стоит от целевой аудитории. Если знания по теме нулевые — сперва теория, если люди в теме — практика.

Не забывайте и о сюжете. Я обычно использую классическую трехактную структуру повествования (сторителлинга):

- погружение в конфликт;

- развитие событий;

- развязка.

Это сокращенный вариант цикла Колба — теории, которую используют при очных тренингах. Суть: сперва пользователю дают небольшое задание, и он его проваливает. Далее, по ходу истории, пользователь учится вместе с главным героем. В финале очередное испытание. На этот раз пользователь может получить пятерку, если хорошо усвоил материал.

Для меня концепт — это небольшой документ в Word, в котором я собираю воедино все элементы курса в виде небольшого рассказа.

Итоги шага: готово краткое содержание курса, понятно, когда давать теорию и практику, какие упражнения больше подойдут.

Шаг 4. Составьте структуру

Структура — это порядок. Она помогает придать курсу форму. Без структуры курс — просто подборка слайдов, со структурой — образовательный продукт.

Структура невидима сама по себе, но она влияет на организацию курса, его содержание, ритм и восприятие. Когда структура правильная, курс выглядит логично, ученику легко в него погрузиться и запомнить важное.

Первое, чему нужно научиться при создании структуры, — делить курс на модули. Модуль — это большой блок логически связанной информации, аналог раздела в книге.

Важно показать через модули внутреннюю логику курса, а если логики нет — создать ее.

Логика курса — это строгая последовательность выдаваемой информации. Одна тема следует за другой. Каждая новая тема должна основываться на предыдущей.

Курс «Холодные звонки по горячему телефону»

| Нет логики | Есть логика |

|---|---|

| Какие бывают скрипты звонков | Модуль 1. Холодный звонок |

| Провокации в переговорах | Модуль 2. Звонок сопровождение |

| Холодные и теплые звонки — отличия | Модуль 3. Теплый звонок |

| Методы аргументации | Модуль 4. Этапы теплого звонка |

| Способы работы с критикой | Модуль 5. Тест |

Модули нужны в любом курсе длиннее пяти слайдов, чтобы навести в нем порядок. Представьте, что модуль — это икеевская коробка. Сложил в нее вещи — уже ощущение порядка, а если еще внутри этой коробки навести порядок, то вообще хорошо.

В моем курсе четыре «икеевских коробки»

Деление на модули — это первый этап в создании структуры. Дальше нужно раздробить каждый модуль на части.

Модуль — это мини-курс. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.

Введение в модуле — это главная мысль. Она напрямую соотносится с заголовком.

Вместо главной мысли в начале можно обозначить цели модуля или познакомить пользователя с действующими лицами, чтобы плавно погрузить в историю.

Основная часть в модуле. После введения мы создаем произвольное количество слайдов с текстом, картинками, видео. Они раскрывают то, что заявлено вначале.

Если в модуле все правильно структурировано, в основной части будет только то, что хоть как-то упомянуто во введении. Если этого нет во введении, этого не будет в основной части.

Заключение в модуле. Помимо краткого резюме и послесловия здесь также можно поставить небольшой тест или диалоговый тренажер для практики.

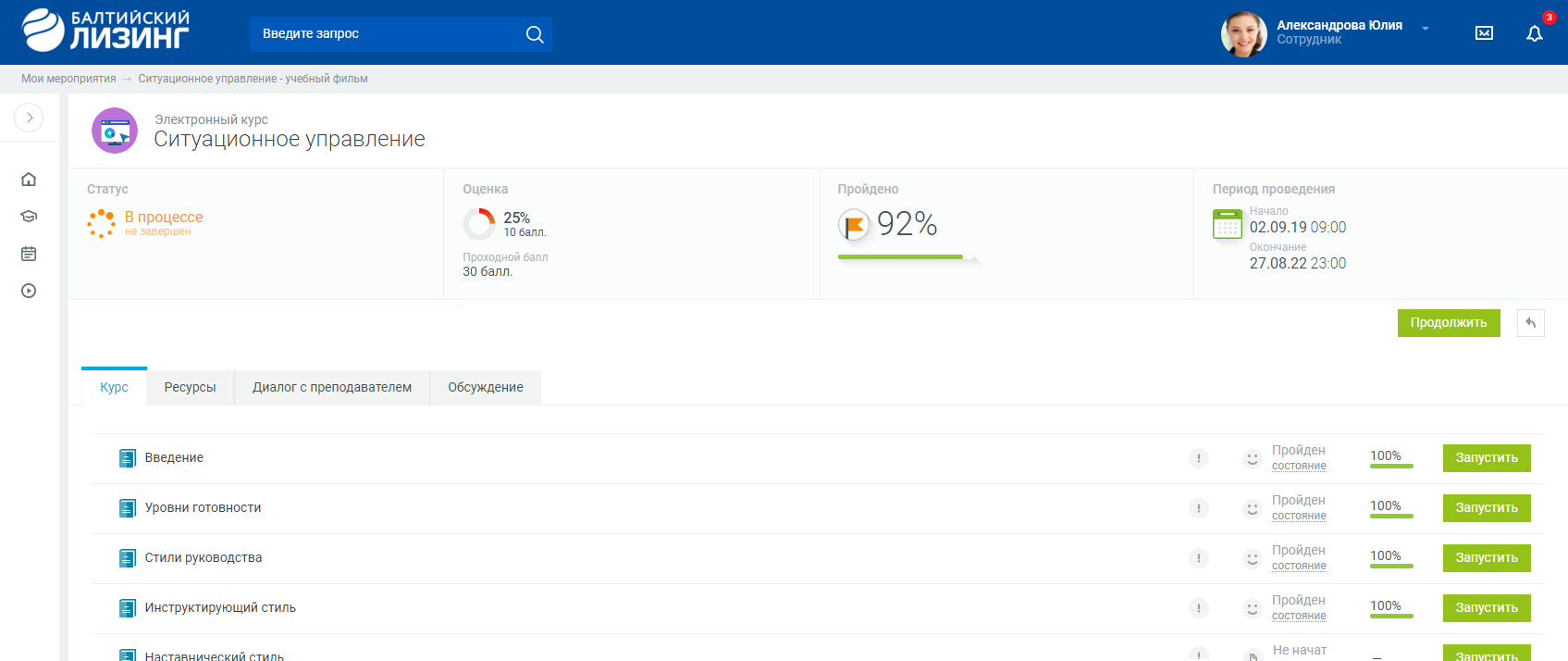

У каждого теста и диалогового тренажера должен быть свой мини-сценарий. Подробнее об этом — в следующих уроках. На этапе структуры курса важно лишь определить тип практического задания:

- Обучающее задание. Цель — пользователь должен закрепить изученный материал. Поэтому в настройках можно задать несколько попыток на правильный ответ, неограниченное время прохождения и низкий проходной балл.

- Проверяющее задание. Более жесткая проверка знаний: одна попытка на правильный ответ, ограниченное время и высокий проходной балл.

Практические задания можно поставить после каждого модуля курса, но контрольный тест — в самый конец.

Итоги шага: вы поделили тему на логические модули, в каждом модуле есть введение, основная часть и заключение.

Шаг 5. Напишите тексты и распределите по слайдам

Структура готова, пора приниматься за тексты. «Причесываем» материал, который собрали сами или получили от эксперта.

Чтобы написать сильный текст, следуйте пяти правилам:

- Будьте проще. «Под термином «скрипт звонка» следует понимать заранее продуманную или запрограммированную последовательность действий» — язык сломаешь. Старайтесь писать простые и понятные фразы, избегайте длинных слов. Так легче уловить суть: «Скрипт — это менеджерская инструкция по общению с клиентом. Он помогает грамотно ответить на вопросы, проработать возражения и привести клиента к нужному действию».

- Отожмите воду. Писать длинно и замысловато было модно в девятнадцатом веке. Сегодня темп сжат до предела, и на многоступенчатые повествования нет времени. Фокусируйтесь на важном.

- Думайте о пользе. Написав сценарий, поставьте себя на место обучающегося: «Интересно ли будет мне читать такой материал? А полезно?». Применяя принцип персонализации, мы получаем заинтересованных слушателей, жаждущих пройти курс. Если в курсе сложная навигация, давайте подсказки, помогайте разобраться с заданием.

- Делите текст на блоки. Один слайд — одна законченная мысль.

- Увлекайте. Люди лучше запоминают информацию, подкрепленную интересными фактами и цитатами.

Для подстраховки загрузите текст в «Главред». Этот сервис поможет найти штампы, обобщения и другой словесный «мусор». А также подскажет, как отредактировать текст, чтобы читатель легко усвоил информацию.

Готовый текст поставьте на нужный слайд в PowerPoint или создайте в Word таблицу в с тремя колонками. В первой — номер слайда, во второй — описание происходящего на слайде, в третьей — текст для пользователя.

| Модуль№1 | Что происходит на слайде | Текст на слайде |

|---|---|---|

| Слайд №1 | Вступление. На фоне размытого офисного кабинета появляется золотой кубок. После появляется текст вступления. | Святой грааль продаж. Если вы не позаботитесь о своих Клиентах, о них обязательно позаботится кто-то другой. |

| Слайд №2 | Приветствие. Появляется главная героиня. Она начинает рассказывать о целях курса после того, как пользователь кликнет на экран. | Добрый день! Меня зовут Ирина, и сегодня мы научимся эффективно совершать холодные звонки избавимся от страха поднять трубку и разберем самые важные моменты при разговоре с клиентом.

Для начала давайте разберем две ситуации с разным исходом. |

Некоторые разработчики курсов вместо таблички вставляют текст в PowerPoint или рисуют скетчи от руки: добавляют черновые картинки, кнопки, иконки. Такой вариант уже выглядит не как текстовый сценарий, а скорее как раскадровка.

Изначально некоторые слайды я оформлял так

Важно: обращайтесь к пользователю одинаково на протяжении всего курса. Если вы начали с неформального «Эгей, дружище! Как дела?! А не пора ли тебе поучиться?…», не нужно на следующем слайде говорить на «Вы».

Не забывайте о корпоративных стандартах: например, писать слово Клиент с большой буквы, не использовать антирекламу конкурентов, сленг и мемы.

Итоги шага: готов текст для каждого слайда. В тексте нет воды, канцеляризмов и другого словесного мусора.

Шаг 6. Проверьте сценарий на соответствие целям и задачам курса

К чему приводят курсы без цели и задач, подробно написано в первом уроке.

Проверьте, достаточно ли раскрыта тема или стоит добавить информации? Чему сотрудник научится? Сможет ли использовать знания уже завтра?

Пример: нужно обучить новобранца пяти ступеням продаж. В курсе много теории, разбитой на блоки: Вступление в контакт – Выявление потребностей – Презентация товара – Отработка возражений – Завершение сделки. Но нет ни одного кейса, не прописаны скрипты, практика далека от реальных ситуаций.

Чему научится человек? Пяти ступеням продаж! Сможет ли он использовать знания в работе? Нет. Задача выполнена, но цель не достигнута! Эффективность — ноль. Все потому, что у курса сбит прицел. Ваш должен стрелять в десятку.

Теперь вы знаете, как написать сценарий для курса. В следующем уроке мы расскажем, как сверстать и задизайнить курс.

Если вам понравилась статья, дайте нам знать — нажмите кнопку Поделиться.

А если у вас есть идеи как можно улучшить текст — расскажите нам. Мы будем рады доработать материал!

← Предыдущий урок Следующий урок →

A teaching script is a sample script that serves as a visual orientation for learning to write by hand. In the sense of a guideline or a prototype, it supports the demanding process of developing handwriting skills and abilities in a visual and illustrative way.

Teaching scripts are represented as alphabets (upper and lower case letters), which are generally accompanied by numbers and punctuation marks. For detailed information on the execution of movements and the design of individual letters and their incorporation into words, various learning materials such as writing exercise sheets or corresponding exercise books are usually provided.

Historical context[edit]

Historically, the older approach was to provide students with a beautiful, readable, and efficient cursive as a standard script for learning. Students were supposed to bring their writing closer and closer to this perfect model. In the first third of the 20th century, type teachers such as Rudolf von Larisch[1] and Ludwig Sütterlin[1] changed this traditional approach by defining the teaching script as a starting point instead of a target model.

The teaching script does not represent a desired target script. It therefore does not have to be particularly beautiful or efficient, but above all simple and clear. The students should develop an individual handwriting from it. The fact that this goal is not always achieved does not change the popularity of the concept.[citation needed]

In 1916, the writing pedagogue Fritz Kuhlmann took an even more far-reaching approach: the students should develop an individual handwriting from block letters rather than from a teaching cursive. The urge for speed should lead the pupil to invent combinations of letters and fluid, uninterrupted strokes himself.[1] This approach did not prove successful at the time, but it was revived in 2011 under the name Grundschrift («basic script») and has been tested again since then.

Basics[edit]

Italian cursive script, taught since ’70s 20thcentury

The following information is included in a teaching script:

- the character of the line as a formative element (for example, a monoline nib stroke, a broad nib stroke or a pointed nib stroke),

- the ratio of line width to font size,

- the design of the characteristic features of the individual characters,

- the size and width proportions of the letters and their shape elements,

- the position of their main axes (inclination angle),

- the connections and ligatures and

- the execution of movements in detail and as a whole (ductus).

In Germany, teaching scripts are part of the curriculum for German lessons. It contains statements about the binding nature of the respective template.

Furthermore, teaching scripts have the function of illustrating the coordination of the individual aspects of the design (angle of inclination, proportions of size and width, reversal of movement in the form of angles, arcs, cover lines or loops, letter spacing and connections). In this way, teaching scripts demonstrate a certain style principle that helps learners not only to give the individual letters an unmistakable shape, but also to establish a certain visual order in the script. Such an order is aimed at combining the parts into an easily comprehensible whole and is an essential prerequisite for the legibility of the scripts. Lineaments are an aid in the difficult process of ordering. There are different views on the use of lineages when learning to write.

The design of teaching scripts represents the interface between type design and the didactics of native speaker teaching. Learning to write by means of graphomotor skills is one aspect of the very complex process of learning to write in primary school. In the history of writing education, the concepts of how to structure the process of acquiring skills and abilities in handwritten writing have undergone major changes. This has an impact on the form of the respective teaching scripts.

Development in German-speaking countries[edit]

Holy Roman Empire[edit]

In the German-speaking parts of the Holy Roman Empire, after the Carolingian minuscule (9th–12th centuries), a cursive writing style had prevailed, building on the Gothic cursive (from the 14th century) – an italic form of Gothic writing in everyday use (from the 12th century). This development was continued by the Nuremberg master scribe Johann Neudörffer (1497–1563), who had played a decisive role in the creation of Fraktur. In his writing book «Eine gute Ordnung und kurze unterricht […]» (Nuremberg, 1538), he created a unified style from letters of German cursive scripts – more precisely German Kurrent scripts – which has been around for a long time. With the spread of the school system from the 16th century onwards, reading and writing skills became commonplace among ever more diverse classes.

Alongside the German Kurrent, the humanistic cursive developed as a script for Latin and non-German texts, and from this the Latin cursive evolved. In the German-speaking world it was necessary and common for educated people to learn two scripts, the German and the Latin script.

Germany[edit]

Standard and teaching scripts until 1941[edit]

In 1714, a decree in Prussia for the first time introduced a standard script, which is said to go back to the Berlin teacher Hilmar Curas (Joachimsthalsches Gymnasium).[1] Its pointed, right-leaning forms, which largely avoided curves, also became naturalized in other German territories and became characteristic of German Kurrent scripts.

The Berlin graphic artist Ludwig Sütterlin (1865–1917) changed this typical style of the German Kurrent script. He relied entirely on the concept of the teaching script – which as such need be neither beautiful nor efficient, but above all clear and simple – as well as the monoline nib for beginners. He developed his own typeface, which stood vertically on the line, divided ascenders, corpus size and descenders in a 1:1:1 ratio, and had geometric-looking spikes and curls. The Sütterlin script – which existed in two variants, as German (Kurrent) and Latin script – was used in Prussian schools in 1924 and from 1930 in most other German countries as the school teaching script.

In Hesse, another typeface pedagogue, Rudolf Koch, developed his own concept, which he presented in 1927: the Offenbacher Schrift. Koch rejected Sütterlin’s monoline nib and teaching-script principle. His script – which also existed as German (Kurrent) and Latin script – was written with the broad nib and was in principle to be retained in later life, although it also took on personal traits.[1] However, with the introduction of Sütterlin’s script in Hesse in 1930, the Offenbach script remained unused. Likewise, the Stäbchenschrift developed by Maximilian Schlegl in the 1930s did not become established.

In the Third Reich, the Nazi Party Gauleiter Hans Schemm introduced his own teaching script in Bavaria in 1933: the Bavarian «Volksschrift». This contained numerous changes compared to the German Sütterlin script, such as the replacement of the small loops by U-shaped arcs, clear differences in the c, C, d, y, I, J, T and Y, vertical umlaut strokes, the number 7 and curls in the number 0 as well as in the O. The Reich Ministry of Education liked this script, but wanted uniformity throughout the Reich. With a decree of 7 September 1934, which came into force at the beginning of the school year 1935/36, the «Verkehrsschrift» was introduced throughout the Reich. This was a variant of the Bavarian «Volksschrift», in which the writing was slightly tilted to the right. This was possibly a consequence of the realization that in practice not all pupils reached their own handwriting in accordance with the original idea of the original script and that the stencil-like forms of Sütterlin’s original script were still to be found in the handwriting of young people.[1]

-

Example of Hilmar Curas, 1714, who shaped the Prussian standard script (Kurrent)

-

Alphabet of Kurrent writing, c. 1865 (the penultimate line shows the umlauts ä, ö, ü and the corresponding capital letters Ae, Oe, Ue; the last line shows the ligatures ch, ck, th, sch, sz and st)

-

German Sütterlin script, from 1924

-

Latin Sütterlin

-

The Offenbach script by Rudolf Koch, German alphabet, 1927

-

The Offenbach script – Latin alphabet

Teaching scripts since 1941[edit]

Deutsche Normalschrift[edit]

Deutsche Normalschrift, from 1941

In 1941, all broken and Kurrent scripts were abolished by the Normalschrifterlass («standard script decree») on behalf of Adolf Hitler. Now only the Latin script was taught in schools and everything was changed over to it. For this purpose, a new teaching script was created, which was called «Deutsche Normalschrift». It was developed on the basis of the Latin Sütterlin script, with a right slant, more pleasing forms and simplifications such as the abolition of the loops in the x, X and T and the descender length in the z, Z, F and H, but also the addition of loops in the capital letters C, D and L. The long s was no longer contained in it. The letters N, M, P, T and X, but not V, W and Y, are, similar to the Offenbach script, more closely based on the Antiqua, the P has no descender, and X and Z were given a horizontal line. The number 7 was again written with a diagonal line.

Lateinische Ausgangsschrift[edit]

Lateinische Ausgangsschrift, since 1953

The Lateinische Ausgangsschrift (LA) was developed by the Iserlohner Schreibkreis from the Deutsche Normalschrift and was introduced on 4 November 1953 by the decree of the Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs as the school teaching script in the Federal Republic of Germany. In Bavaria, the LA was only introduced in 1966. The Lateinische Ausgangsschrift shows only minor changes compared to the Deutsche Normalschrift. The letter S was given a shape similar to the L, some small loops were turned to pointed turns, x and X got their loops back.

Schulausgangsschrift and Vereinfachte Ausgangsschrift[edit]

In the German Democratic Republic (GDR), a teaching script was initially used which was essentially the same as the LA, with only minor changes such as the letter t or the omission of the horizontal line of the Z.

In connection with the introduction of a new syllabus, this teaching script was changed in 1968. Both didactic and aesthetic reasons were decisive for this. In order to be able to start learning to read block letters at the same time as learning to write cursive, the capital letters were simplified. The sequence of movements in the lower case letters was streamlined. This Schulausgangsschrift (SAS) was partially adopted in the old federal states in 1991.

At the same time, the Vereinfachte Ausgangsschrift (VA) was developed in the Federal Republic of Germany in 1969 to overcome difficulties in the use of the Lateinische Ausgangsschrift. Similar to the SAS, the forms of the VA were brought more into line with the printed letters. For this purpose, it was implemented that almost all lowercase letters begin and also end at the upper middle band, which should standardize the joining of the letters and thus simplify writing. The letter z was given back its descender in the VA. It has been tested since 1972.

-

Teaching script of the GDR from 1958

-

Schulausgangsschrift, in the GDR since 1968

-

Vereinfachte Ausgangsschrift, since 1972

Grundschrift[edit]

Since 2011, interested schools in some federal states have been testing a new concept for teaching writing with the Grundschrift, which was developed by a group of experts on behalf of the Grundschulverband. The idea behind the Grundschrift is that cursive is no longer taught in any form whatsoever and that only a printed script is used as the teaching script. The pupils should develop a personal handwriting from the printed script completely independently and without any references.

Today[edit]

in Germany the Lateinische Ausgangsschrift, the Vereinfachte Ausgangsschrift, the Schulausgangsschrift and the Grundschrift are used. It is the task of the respective federal states to issue rules for the use of the scripts, whereby either no script is prescribed, several scripts are available for selection or one script is made mandatory.

Austria[edit]

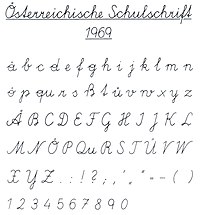

Austrian Schulschrift 1969–1995

Austrian Schulschrift since 1995

Until the school year 1938/1939, the Kurrent script, established as the «official and protocol script» in the Austrian Empire, was taught and taught as the first script in elementary school. The schoolbooks were set in Fraktur and Kurrent script.

The oldest Austrian Schulschrift dates back to 1775 and was designed by Johann Ignaz von Felbiger («Anleitung zum Schönschreiben […] zum Gebrauch der deutschen Schulen in den k.k. Staaten», Vienna 1775) under Empress Maria Theresia. The next standardization dates from 1832, but hardly anyone followed these rules, teachers designed their own templates, sometimes even within a school.

The «Richtformen 1924» were declared binding by the Vienna City School Board, while the other provinces used their own teaching scripts before and also afterwards, in part.[2]

After the annexation of Austria by the Nazi Germany in 1938, attempts were made to replace the Kurrent script by the Sütterlin script, which was already in use in Germany. In 1941, Austria was also affected by the Reich-wide introduction of the «Deutsche Normalschrift».

Under a decree issued by the Federal Ministry of Education on 22 May 1951, the Kurrent script was reintroduced in Austrian schools, this time as a secondary script for «Schönschreiben» (calligraphic writing). By that time, the Kurrent script was rarely practised in daily life.

The «Lateinische Ausgangsschrift» (LA), which was introduced in the FRG in 1953, was also introduced in Austria’s elementary schools in 1963 with largely identical letters. «P» and «R», however, were written in Austria in one go, i.e. with a loop running continuously upwards on the left. The «r» was continued after the stroke down to the baseline from there with a small right-turning loop (standing on the baseline) and was thus very similar to the previously used Kurrent script.

The «Österreichische Schulschrift» adopted in 1967/1970 largely followed the Austrian variant of the Lateinische Ausgangsschrift, simplifying the loop to a small arc and a second pointed reversal on the baseline. Around 1970, it was further simplified to a single pointed reversal – as already done in 1953 in the FRG.

In 1995 a new version of the «Österreichische Schulschrift» was adopted. It removed the loops inside the letters a, d, g, o and in many capital letters. The P and R are no longer written in one stroke, the X resembles the Antiqua-X and the numbers are more straightforward. Since the 1995/96 school year, teachers have had a free choice: during the writing course, either the new «Österreichische Schulschrift 1995» or the older «Österreichische Schulschrift 1969» can be used as the teaching script.[3]

Switzerland[edit]

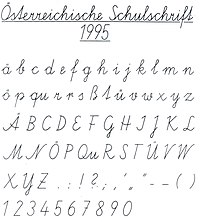

Schweizer Schulschrift (from 1947)

The currently taught Swiss Schulschrift (also known colloquially as «Schnürlischrift») was introduced in 1947.

In 2006, Hans Eduard Meier developed the no-frills Deutschschweizer Basisschrift, which is similar to the Deutsche Grundschrift, and proposed it as a contemporary alternative. In the canton of Lucerne, the Basisschrift has been approved as an alternative since 2006. Other cantons are waiting or are still discussing the use of the script. In 2008, a study by the Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (University of Teacher Education Central Switzerland) showed that students who had learned to write with the Basisschrift were able to write more text in the same time than those who had learned the Schulschrift. In addition, the script was more legible and students more often agreed with the statement «I like writing».[4]

France[edit]

Écriture A

Écriture B

The French Ministry of National Education recommends the modèles d’écriture scolaire A and B by Laurence Bedoin-Collard, Héloïse Tissot and Marion Andrews for school teaching. They were developed as part of a competition organised by the Ministry of National Education and were published in June 2013.

Denmark[edit]

In 1875 broken scripts were abolished and replaced by a looped cursive («løkkeskrift»). In 1952, the Formskrift of the Norwegian Alvhild Bjerkenes was introduced to Denmark by the writing and grammar school teacher Christian Clemens Hansen and became the dominant script in schools over the next 20 to 30 years.

Norway[edit]

Formskrift (top), stavskrift (middle) and løkkeskrift (bottom)

Around 1850 broken and Kurrent scripts were abandoned in favour of Latin scripts with loops. Until around 1970 cursive scripts with loops remained dominant in schools, although Alvhild Bjerkenes’ formskrift and other cursive scripts without loops were introduced from the late 1940s onwards.

In 1979 Grunnskolerådet published standardized versions of trykkskrift (print), løkkeskrift, a cursive handwriting with loops, and stavskrift, a cursive handwriting without loops. Students are usually taught trykkskrift and either løkkeskrift or stavskrift.

Sweden[edit]

In 1959, the school board (Skolöverstyrelsen, SÖ) had the possibility of introducing a uniform writing course examined. Until then there was no binding uniform method. The teaching scripts or textbooks used were Skrivkursen Tomten, Skrivkursen Runa, Min skrivbok, Normalskriften, Funktionell handstil, Stockholmsstilen and Skrivkursen Pennan. In 1975, after a period of research and experimentation, the board introduced the Skolöverstyrelsestilen (SÖ-stilen), which was designed by calligrapher Kerstin Anckers and based on Ludovico Vicentino degli Arrighi’s chancery cursive. After heavy criticism, the binding nature of this school script was revoked ten years later and some resumed using older scripts.[5][6]

Development in English-speaking countries[edit]

United Kingdom[edit]

Continuous Cursive in an English letter from 1894

At the end of the 19th century, a widely used resorce for handwriting teaching in British elementary schools was Henry Gordon’s Handwriting and How to Teach it, originally published in the 1870s. This detailed how to develop handwriting from childish scribbles to a style based on the elaborate copperplate script. A simpler style, based on the ideas of the Arts and Crafts movement, was promoted by «Mrs Bridges» (Mary Monica Bridges), the wife of the poet Robert Bridges, which she published in A New Handwriting for Teachers (1899). However, the copperplate script continued to be taught in state-funded schools because it was required for clerks in commercial and professional offices.[7]

An important influence in the teaching of handwriting in the 20th century was Marion Richardson (1892-1946), a school inspector for the London County Council, who devised a simple cursive script intended to allow children to develop their own style. It was published in Writing and Writing Patterns (1935), which was widely used in British schools and remained in print until the 1980s.[8]

Currently, there is no standardized teaching script stipulated in the various national curriculums for schools in the United Kingdom, only that one font style needs to be used consistently throughout the school.[9] There are four teaching routes a school can choose from when teaching handwriting:[9]

- Use Print script as initial handwriting style, then progress to Cursive script, finally move to Continuous Cursive script.

- Use Print script initially, then move to Continuous Cursive script.

- Use Cursive script initially, then move to Continuous Cursive script.

- Use Continuous Cursive script throughout all Key Stages.

Characteristics of Cursive and Continuous Cursive scripts:[10]

| Cursive | Continuous Cursive | |

|---|---|---|

| starting point for letters | variable | always on the writing line |

| finishing point for letters | always on the writing line (except for o, r, v and w, which have a top exit stroke) | always on the writing line (except for o, r, v and w, which have a top exit stroke) |

| single letter formation | letters taught with exit strokes only | letters taught with entry and exit strokes |

In all handwriting styles, letters are created through joining lines and curve shapes in a particular way. Once pupils have learnt how to clearly form single letters, they are taught how single letters can be joined to form a flowing script.[11] Whether Print, Cursive or Continuous Cursive is to be favoured as a teaching script remains a subject of debate in the United Kingdom. While many schools are

opting to teach Continuous Cursive throughout the year groups, often starting in

Reception, critics have argued that conjoined writing styles leave many children struggling with the high level of gross and fine motor coordination required.[12]

United States[edit]

The Spencerian Method was the most important standardized handwriting system in the United States since the 1840s.[13]

Around 1888, the award-winning Palmer Method was developed as a simplification of Spencerian, which was supposed to be simpler and faster and soon became the most popular handwriting system.[14][15] The corresponding Palmer’s Guide to Business Writing from 1894 sold one million copies in the United States in 1912. The use of the method declined in the 1950s and it was eventually superseded by the Zaner-Bloser Method by 1976, which first taught block letters and then cursive in order to enable written expression as quickly as possible and thus develop the ability to write.[16] In 1978 the D’Nealian Method was introduced which sought to alleviate the difficulties of the transition from block letters to cursive writing with the Zaner-Bloser method and returned to a more cursive style based on the Palmer script with block letters that have many similarities to cursive counterparts.[17][18]

Popular newer teaching scripts include Handwriting Without Tears and the Getty-Dubay cursive italic.

-

Spencerian script

-

Palmer script

-

-

D’Nealian script

-

Handwriting Without Tears

Hong Kong[edit]

In Hong Kong, primary school children learn to write using the regular script. The character shapes to be taught are defined in the Hong Kong Chinese Lexical Lists for Primary Learning (香港小學學習字詞表), published by the Regional Government Office for Education in 2009.[19]

Japan[edit]

In Japan, textbook type (教科書体) is commonly used for education purpose. It is based on regular script but with specific emphasis on clarity of strokes.[20]

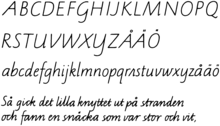

Vietnamese cursive script according to Decision no. 31/2002/QĐ-BGDĐT

Literature[edit]

- Erik Blumenthal: Schulschriften der verschiedenen Länder. Bern/Stuttgart 1957.

- Kurt Warwel: Schulausgangsschriften in deutschsprachigen Ländern. In: Spektrum der Wissenschaft 7, 1986.

- Mechthild Dehn: Die Kursiv als Ausgangsschrift. Ein Anstoß für Diskussion und Erprobung. In: Die Grundschulzeitschrift 69, 1993, pages 30, 35 and 36.

- Wilhelm Topsch: Das Ende einer Legende. Die vereinfachte Ausgangsschrift auf dem Prüfstand. Analyse empirischer Arbeiten zur vereinfachten Ausgangsschrift. Auer Verlag, Donauwörth 1996, ISBN 3-403-02855-0.

- Elisabeth Neuhaus-Siemon: Aspekte und Probleme des Schreibunterrichts. In: Hartmut Günther, Otto Ludwig (eds.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. 2nd half volume, Berlin / New York 1996, ISBN 978-3-11-019413-5.

- Gabriele Faust-Siehl, Ariane Garlichs and others: Ausgangsschrift. In: Die Zukunft beginnt in der Grundschule. Arbeitskreis Grundschule. Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek near Hamburg 1996, ISBN 978-3-499-60156-9.

- Wilhelm Topsch: Anfangsschriften. In: Grundkompetenz Schriftspracherwerb. Methoden und handlungsorientierte Praxisanregungen. 2. revised and extended edition. Beltz, Weinheim and others, 2005, ISBN 3-407-25368-0.

- Jürgen Hasert: Schulschriften. In: Didaktik der deutschen Sprache, volume 1. Schöningh, Paderborn 2006, ISBN 978-3-8252-8235-6.

- Wolfgang Menzel: Plädoyer für eine Schrift ohne normierte Verbindungen. In: Grundschule aktuell, number 110, May 2010, pages 23–25

External links[edit]

References[edit]

- ^ a b c d e f Sonja Steiner-Welz (2003). Von der Schrift und den Schriftarten. Reinhard Welz Vermittler Verlag e.K. pp. 113, 127, 133, 135, 137, 139. ISBN 978-3-937636-47-4.

- ^ exhibition documentation school museum Klagenfurt by Brigitte Strasser

- ^ Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur GZ 38.554/32-I/1/94

- ^ tagesanzeiger.ch: Schreibt die Schnürlischrift ihr letztes Kapitel?, accessed 30 April 2011

- ^ «Vad har hänt med svensk handskrivningsundervisning?». Handskrivning : kommentarmaterial läroplan för grundskolan 80 (in Swedish). Stockholm: Utbildningsförlaget. 1989. pp. 6–9. ISBN 91-47-02945-5. OCLC 60929194.

- ^ Karlsson, Mats (April 2009). «Skrivstilen som havererade». Språktidningen (in Swedish).

- ^ Sassoon, Rosemary (1999). Handwriting of the Twentieth Century. London: Routledge. pp. 27–35. ISBN 978-0415178822.

- ^ «Marion Richardson Collection». www.bcu.ac.uk/arts-design-and-media. Birmingham City University, Faculty of Arts, Design and Media. Retrieved 1 February 2023.

- ^ a b Be School Ready – What Letter Font is Your Child’s School Teaching? (online), 29 August 2019, access date 30 March 2022

- ^ What’s The Difference between Cursive and Continuous Cursive Handwriting Fonts? (online), 9 November 2017, access date 30 March 2022

- ^ Teach handwriting: The three handwriting stages (online), access date 30 March 2022

- ^ Angela Webb: ‘Continuous Cursive: Cure or Curse?’, National Handwriting Association (online), access date 30 March 2022

- ^ Tyler, Robin DVC (2010-04-12), Palmer Method of Penmanship, NYU Dead Media Archive, retrieved 12 April 2010

- ^ Apps-Bodilly, Susan (2013). One room schools : stories from the days of 1 room, 1 teacher, 8 grades. Wisconsin Historical Society. p. 61. ISBN 978-0-87020616-0. Retrieved 24 January 2015.

- ^ Trubek, Anne, Handwriting Is History, Pacific Standard, archived from the original on 2010-02-04, retrieved 17 December 2009

- ^ Alston, Jean; Taylor, Jane (1987), Handwriting: Theory, Research and Practice, New York: Nichols Publishing, ISBN 9780709951070

- ^ Viadero, Debra (6 October 1993). «D’Nealian Handwriting Method Abandons ‘Ball-and-Stick’ Approach». Education Week. Retrieved 23 January 2018.

- ^ Makala, Jeffrey. «Born to Please, Art of Handwriting Instruction, Spencerian and Palmer methods». University Libraries’ Rare Books and Special Collections. University of South Carolina. Retrieved 24 January 2015.

- ^ «香港小學學習字詞表 特殊教育需要補充篇(智障學生適用)» [Hong Kong Primary Learning Word List—Special Education Supplement (for students with developmental disabilities)] (PDF). Hong Kong SAR Education Bureau. 2009. Archived from the original (PDF) on 2013-11-26. Retrieved 2022-01-24.

- ^ «気になるフォント「教科書体」».

A teaching script is a sample script that serves as a visual orientation for learning to write by hand. In the sense of a guideline or a prototype, it supports the demanding process of developing handwriting skills and abilities in a visual and illustrative way.

Teaching scripts are represented as alphabets (upper and lower case letters), which are generally accompanied by numbers and punctuation marks. For detailed information on the execution of movements and the design of individual letters and their incorporation into words, various learning materials such as writing exercise sheets or corresponding exercise books are usually provided.

Historical context[edit]

Historically, the older approach was to provide students with a beautiful, readable, and efficient cursive as a standard script for learning. Students were supposed to bring their writing closer and closer to this perfect model. In the first third of the 20th century, type teachers such as Rudolf von Larisch[1] and Ludwig Sütterlin[1] changed this traditional approach by defining the teaching script as a starting point instead of a target model.

The teaching script does not represent a desired target script. It therefore does not have to be particularly beautiful or efficient, but above all simple and clear. The students should develop an individual handwriting from it. The fact that this goal is not always achieved does not change the popularity of the concept.[citation needed]

In 1916, the writing pedagogue Fritz Kuhlmann took an even more far-reaching approach: the students should develop an individual handwriting from block letters rather than from a teaching cursive. The urge for speed should lead the pupil to invent combinations of letters and fluid, uninterrupted strokes himself.[1] This approach did not prove successful at the time, but it was revived in 2011 under the name Grundschrift («basic script») and has been tested again since then.

Basics[edit]

Italian cursive script, taught since ’70s 20thcentury

The following information is included in a teaching script:

- the character of the line as a formative element (for example, a monoline nib stroke, a broad nib stroke or a pointed nib stroke),

- the ratio of line width to font size,

- the design of the characteristic features of the individual characters,

- the size and width proportions of the letters and their shape elements,

- the position of their main axes (inclination angle),

- the connections and ligatures and

- the execution of movements in detail and as a whole (ductus).

In Germany, teaching scripts are part of the curriculum for German lessons. It contains statements about the binding nature of the respective template.

Furthermore, teaching scripts have the function of illustrating the coordination of the individual aspects of the design (angle of inclination, proportions of size and width, reversal of movement in the form of angles, arcs, cover lines or loops, letter spacing and connections). In this way, teaching scripts demonstrate a certain style principle that helps learners not only to give the individual letters an unmistakable shape, but also to establish a certain visual order in the script. Such an order is aimed at combining the parts into an easily comprehensible whole and is an essential prerequisite for the legibility of the scripts. Lineaments are an aid in the difficult process of ordering. There are different views on the use of lineages when learning to write.

The design of teaching scripts represents the interface between type design and the didactics of native speaker teaching. Learning to write by means of graphomotor skills is one aspect of the very complex process of learning to write in primary school. In the history of writing education, the concepts of how to structure the process of acquiring skills and abilities in handwritten writing have undergone major changes. This has an impact on the form of the respective teaching scripts.

Development in German-speaking countries[edit]

Holy Roman Empire[edit]

In the German-speaking parts of the Holy Roman Empire, after the Carolingian minuscule (9th–12th centuries), a cursive writing style had prevailed, building on the Gothic cursive (from the 14th century) – an italic form of Gothic writing in everyday use (from the 12th century). This development was continued by the Nuremberg master scribe Johann Neudörffer (1497–1563), who had played a decisive role in the creation of Fraktur. In his writing book «Eine gute Ordnung und kurze unterricht […]» (Nuremberg, 1538), he created a unified style from letters of German cursive scripts – more precisely German Kurrent scripts – which has been around for a long time. With the spread of the school system from the 16th century onwards, reading and writing skills became commonplace among ever more diverse classes.

Alongside the German Kurrent, the humanistic cursive developed as a script for Latin and non-German texts, and from this the Latin cursive evolved. In the German-speaking world it was necessary and common for educated people to learn two scripts, the German and the Latin script.

Germany[edit]

Standard and teaching scripts until 1941[edit]

In 1714, a decree in Prussia for the first time introduced a standard script, which is said to go back to the Berlin teacher Hilmar Curas (Joachimsthalsches Gymnasium).[1] Its pointed, right-leaning forms, which largely avoided curves, also became naturalized in other German territories and became characteristic of German Kurrent scripts.

The Berlin graphic artist Ludwig Sütterlin (1865–1917) changed this typical style of the German Kurrent script. He relied entirely on the concept of the teaching script – which as such need be neither beautiful nor efficient, but above all clear and simple – as well as the monoline nib for beginners. He developed his own typeface, which stood vertically on the line, divided ascenders, corpus size and descenders in a 1:1:1 ratio, and had geometric-looking spikes and curls. The Sütterlin script – which existed in two variants, as German (Kurrent) and Latin script – was used in Prussian schools in 1924 and from 1930 in most other German countries as the school teaching script.

In Hesse, another typeface pedagogue, Rudolf Koch, developed his own concept, which he presented in 1927: the Offenbacher Schrift. Koch rejected Sütterlin’s monoline nib and teaching-script principle. His script – which also existed as German (Kurrent) and Latin script – was written with the broad nib and was in principle to be retained in later life, although it also took on personal traits.[1] However, with the introduction of Sütterlin’s script in Hesse in 1930, the Offenbach script remained unused. Likewise, the Stäbchenschrift developed by Maximilian Schlegl in the 1930s did not become established.

In the Third Reich, the Nazi Party Gauleiter Hans Schemm introduced his own teaching script in Bavaria in 1933: the Bavarian «Volksschrift». This contained numerous changes compared to the German Sütterlin script, such as the replacement of the small loops by U-shaped arcs, clear differences in the c, C, d, y, I, J, T and Y, vertical umlaut strokes, the number 7 and curls in the number 0 as well as in the O. The Reich Ministry of Education liked this script, but wanted uniformity throughout the Reich. With a decree of 7 September 1934, which came into force at the beginning of the school year 1935/36, the «Verkehrsschrift» was introduced throughout the Reich. This was a variant of the Bavarian «Volksschrift», in which the writing was slightly tilted to the right. This was possibly a consequence of the realization that in practice not all pupils reached their own handwriting in accordance with the original idea of the original script and that the stencil-like forms of Sütterlin’s original script were still to be found in the handwriting of young people.[1]

-

Example of Hilmar Curas, 1714, who shaped the Prussian standard script (Kurrent)

-

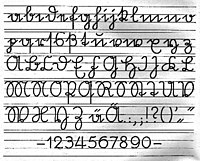

Alphabet of Kurrent writing, c. 1865 (the penultimate line shows the umlauts ä, ö, ü and the corresponding capital letters Ae, Oe, Ue; the last line shows the ligatures ch, ck, th, sch, sz and st)

-

German Sütterlin script, from 1924

-

Latin Sütterlin

-

The Offenbach script by Rudolf Koch, German alphabet, 1927

-

The Offenbach script – Latin alphabet

Teaching scripts since 1941[edit]

Deutsche Normalschrift[edit]

Deutsche Normalschrift, from 1941

In 1941, all broken and Kurrent scripts were abolished by the Normalschrifterlass («standard script decree») on behalf of Adolf Hitler. Now only the Latin script was taught in schools and everything was changed over to it. For this purpose, a new teaching script was created, which was called «Deutsche Normalschrift». It was developed on the basis of the Latin Sütterlin script, with a right slant, more pleasing forms and simplifications such as the abolition of the loops in the x, X and T and the descender length in the z, Z, F and H, but also the addition of loops in the capital letters C, D and L. The long s was no longer contained in it. The letters N, M, P, T and X, but not V, W and Y, are, similar to the Offenbach script, more closely based on the Antiqua, the P has no descender, and X and Z were given a horizontal line. The number 7 was again written with a diagonal line.

Lateinische Ausgangsschrift[edit]

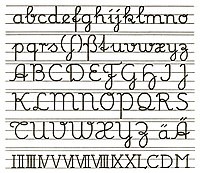

Lateinische Ausgangsschrift, since 1953

The Lateinische Ausgangsschrift (LA) was developed by the Iserlohner Schreibkreis from the Deutsche Normalschrift and was introduced on 4 November 1953 by the decree of the Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs as the school teaching script in the Federal Republic of Germany. In Bavaria, the LA was only introduced in 1966. The Lateinische Ausgangsschrift shows only minor changes compared to the Deutsche Normalschrift. The letter S was given a shape similar to the L, some small loops were turned to pointed turns, x and X got their loops back.

Schulausgangsschrift and Vereinfachte Ausgangsschrift[edit]

In the German Democratic Republic (GDR), a teaching script was initially used which was essentially the same as the LA, with only minor changes such as the letter t or the omission of the horizontal line of the Z.

In connection with the introduction of a new syllabus, this teaching script was changed in 1968. Both didactic and aesthetic reasons were decisive for this. In order to be able to start learning to read block letters at the same time as learning to write cursive, the capital letters were simplified. The sequence of movements in the lower case letters was streamlined. This Schulausgangsschrift (SAS) was partially adopted in the old federal states in 1991.

At the same time, the Vereinfachte Ausgangsschrift (VA) was developed in the Federal Republic of Germany in 1969 to overcome difficulties in the use of the Lateinische Ausgangsschrift. Similar to the SAS, the forms of the VA were brought more into line with the printed letters. For this purpose, it was implemented that almost all lowercase letters begin and also end at the upper middle band, which should standardize the joining of the letters and thus simplify writing. The letter z was given back its descender in the VA. It has been tested since 1972.

-

Teaching script of the GDR from 1958

-

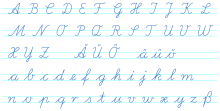

Schulausgangsschrift, in the GDR since 1968

-

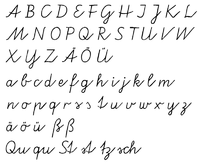

Vereinfachte Ausgangsschrift, since 1972

Grundschrift[edit]

Since 2011, interested schools in some federal states have been testing a new concept for teaching writing with the Grundschrift, which was developed by a group of experts on behalf of the Grundschulverband. The idea behind the Grundschrift is that cursive is no longer taught in any form whatsoever and that only a printed script is used as the teaching script. The pupils should develop a personal handwriting from the printed script completely independently and without any references.

Today[edit]

in Germany the Lateinische Ausgangsschrift, the Vereinfachte Ausgangsschrift, the Schulausgangsschrift and the Grundschrift are used. It is the task of the respective federal states to issue rules for the use of the scripts, whereby either no script is prescribed, several scripts are available for selection or one script is made mandatory.

Austria[edit]

Austrian Schulschrift 1969–1995

Austrian Schulschrift since 1995

Until the school year 1938/1939, the Kurrent script, established as the «official and protocol script» in the Austrian Empire, was taught and taught as the first script in elementary school. The schoolbooks were set in Fraktur and Kurrent script.

The oldest Austrian Schulschrift dates back to 1775 and was designed by Johann Ignaz von Felbiger («Anleitung zum Schönschreiben […] zum Gebrauch der deutschen Schulen in den k.k. Staaten», Vienna 1775) under Empress Maria Theresia. The next standardization dates from 1832, but hardly anyone followed these rules, teachers designed their own templates, sometimes even within a school.

The «Richtformen 1924» were declared binding by the Vienna City School Board, while the other provinces used their own teaching scripts before and also afterwards, in part.[2]

After the annexation of Austria by the Nazi Germany in 1938, attempts were made to replace the Kurrent script by the Sütterlin script, which was already in use in Germany. In 1941, Austria was also affected by the Reich-wide introduction of the «Deutsche Normalschrift».

Under a decree issued by the Federal Ministry of Education on 22 May 1951, the Kurrent script was reintroduced in Austrian schools, this time as a secondary script for «Schönschreiben» (calligraphic writing). By that time, the Kurrent script was rarely practised in daily life.

The «Lateinische Ausgangsschrift» (LA), which was introduced in the FRG in 1953, was also introduced in Austria’s elementary schools in 1963 with largely identical letters. «P» and «R», however, were written in Austria in one go, i.e. with a loop running continuously upwards on the left. The «r» was continued after the stroke down to the baseline from there with a small right-turning loop (standing on the baseline) and was thus very similar to the previously used Kurrent script.

The «Österreichische Schulschrift» adopted in 1967/1970 largely followed the Austrian variant of the Lateinische Ausgangsschrift, simplifying the loop to a small arc and a second pointed reversal on the baseline. Around 1970, it was further simplified to a single pointed reversal – as already done in 1953 in the FRG.

In 1995 a new version of the «Österreichische Schulschrift» was adopted. It removed the loops inside the letters a, d, g, o and in many capital letters. The P and R are no longer written in one stroke, the X resembles the Antiqua-X and the numbers are more straightforward. Since the 1995/96 school year, teachers have had a free choice: during the writing course, either the new «Österreichische Schulschrift 1995» or the older «Österreichische Schulschrift 1969» can be used as the teaching script.[3]

Switzerland[edit]

Schweizer Schulschrift (from 1947)

The currently taught Swiss Schulschrift (also known colloquially as «Schnürlischrift») was introduced in 1947.

In 2006, Hans Eduard Meier developed the no-frills Deutschschweizer Basisschrift, which is similar to the Deutsche Grundschrift, and proposed it as a contemporary alternative. In the canton of Lucerne, the Basisschrift has been approved as an alternative since 2006. Other cantons are waiting or are still discussing the use of the script. In 2008, a study by the Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (University of Teacher Education Central Switzerland) showed that students who had learned to write with the Basisschrift were able to write more text in the same time than those who had learned the Schulschrift. In addition, the script was more legible and students more often agreed with the statement «I like writing».[4]

France[edit]

Écriture A

Écriture B

The French Ministry of National Education recommends the modèles d’écriture scolaire A and B by Laurence Bedoin-Collard, Héloïse Tissot and Marion Andrews for school teaching. They were developed as part of a competition organised by the Ministry of National Education and were published in June 2013.

Denmark[edit]

In 1875 broken scripts were abolished and replaced by a looped cursive («løkkeskrift»). In 1952, the Formskrift of the Norwegian Alvhild Bjerkenes was introduced to Denmark by the writing and grammar school teacher Christian Clemens Hansen and became the dominant script in schools over the next 20 to 30 years.

Norway[edit]

Formskrift (top), stavskrift (middle) and løkkeskrift (bottom)

Around 1850 broken and Kurrent scripts were abandoned in favour of Latin scripts with loops. Until around 1970 cursive scripts with loops remained dominant in schools, although Alvhild Bjerkenes’ formskrift and other cursive scripts without loops were introduced from the late 1940s onwards.

In 1979 Grunnskolerådet published standardized versions of trykkskrift (print), løkkeskrift, a cursive handwriting with loops, and stavskrift, a cursive handwriting without loops. Students are usually taught trykkskrift and either løkkeskrift or stavskrift.

Sweden[edit]

In 1959, the school board (Skolöverstyrelsen, SÖ) had the possibility of introducing a uniform writing course examined. Until then there was no binding uniform method. The teaching scripts or textbooks used were Skrivkursen Tomten, Skrivkursen Runa, Min skrivbok, Normalskriften, Funktionell handstil, Stockholmsstilen and Skrivkursen Pennan. In 1975, after a period of research and experimentation, the board introduced the Skolöverstyrelsestilen (SÖ-stilen), which was designed by calligrapher Kerstin Anckers and based on Ludovico Vicentino degli Arrighi’s chancery cursive. After heavy criticism, the binding nature of this school script was revoked ten years later and some resumed using older scripts.[5][6]

Development in English-speaking countries[edit]

United Kingdom[edit]

Continuous Cursive in an English letter from 1894

At the end of the 19th century, a widely used resorce for handwriting teaching in British elementary schools was Henry Gordon’s Handwriting and How to Teach it, originally published in the 1870s. This detailed how to develop handwriting from childish scribbles to a style based on the elaborate copperplate script. A simpler style, based on the ideas of the Arts and Crafts movement, was promoted by «Mrs Bridges» (Mary Monica Bridges), the wife of the poet Robert Bridges, which she published in A New Handwriting for Teachers (1899). However, the copperplate script continued to be taught in state-funded schools because it was required for clerks in commercial and professional offices.[7]

An important influence in the teaching of handwriting in the 20th century was Marion Richardson (1892-1946), a school inspector for the London County Council, who devised a simple cursive script intended to allow children to develop their own style. It was published in Writing and Writing Patterns (1935), which was widely used in British schools and remained in print until the 1980s.[8]

Currently, there is no standardized teaching script stipulated in the various national curriculums for schools in the United Kingdom, only that one font style needs to be used consistently throughout the school.[9] There are four teaching routes a school can choose from when teaching handwriting:[9]

- Use Print script as initial handwriting style, then progress to Cursive script, finally move to Continuous Cursive script.

- Use Print script initially, then move to Continuous Cursive script.

- Use Cursive script initially, then move to Continuous Cursive script.

- Use Continuous Cursive script throughout all Key Stages.

Characteristics of Cursive and Continuous Cursive scripts:[10]

| Cursive | Continuous Cursive | |

|---|---|---|

| starting point for letters | variable | always on the writing line |

| finishing point for letters | always on the writing line (except for o, r, v and w, which have a top exit stroke) | always on the writing line (except for o, r, v and w, which have a top exit stroke) |

| single letter formation | letters taught with exit strokes only | letters taught with entry and exit strokes |

In all handwriting styles, letters are created through joining lines and curve shapes in a particular way. Once pupils have learnt how to clearly form single letters, they are taught how single letters can be joined to form a flowing script.[11] Whether Print, Cursive or Continuous Cursive is to be favoured as a teaching script remains a subject of debate in the United Kingdom. While many schools are

opting to teach Continuous Cursive throughout the year groups, often starting in

Reception, critics have argued that conjoined writing styles leave many children struggling with the high level of gross and fine motor coordination required.[12]

United States[edit]

The Spencerian Method was the most important standardized handwriting system in the United States since the 1840s.[13]

Around 1888, the award-winning Palmer Method was developed as a simplification of Spencerian, which was supposed to be simpler and faster and soon became the most popular handwriting system.[14][15] The corresponding Palmer’s Guide to Business Writing from 1894 sold one million copies in the United States in 1912. The use of the method declined in the 1950s and it was eventually superseded by the Zaner-Bloser Method by 1976, which first taught block letters and then cursive in order to enable written expression as quickly as possible and thus develop the ability to write.[16] In 1978 the D’Nealian Method was introduced which sought to alleviate the difficulties of the transition from block letters to cursive writing with the Zaner-Bloser method and returned to a more cursive style based on the Palmer script with block letters that have many similarities to cursive counterparts.[17][18]

Popular newer teaching scripts include Handwriting Without Tears and the Getty-Dubay cursive italic.

-

Spencerian script

-

Palmer script

-

-

D’Nealian script

-

Handwriting Without Tears

Hong Kong[edit]

In Hong Kong, primary school children learn to write using the regular script. The character shapes to be taught are defined in the Hong Kong Chinese Lexical Lists for Primary Learning (香港小學學習字詞表), published by the Regional Government Office for Education in 2009.[19]

Japan[edit]

In Japan, textbook type (教科書体) is commonly used for education purpose. It is based on regular script but with specific emphasis on clarity of strokes.[20]

Vietnamese cursive script according to Decision no. 31/2002/QĐ-BGDĐT

Literature[edit]

- Erik Blumenthal: Schulschriften der verschiedenen Länder. Bern/Stuttgart 1957.

- Kurt Warwel: Schulausgangsschriften in deutschsprachigen Ländern. In: Spektrum der Wissenschaft 7, 1986.

- Mechthild Dehn: Die Kursiv als Ausgangsschrift. Ein Anstoß für Diskussion und Erprobung. In: Die Grundschulzeitschrift 69, 1993, pages 30, 35 and 36.

- Wilhelm Topsch: Das Ende einer Legende. Die vereinfachte Ausgangsschrift auf dem Prüfstand. Analyse empirischer Arbeiten zur vereinfachten Ausgangsschrift. Auer Verlag, Donauwörth 1996, ISBN 3-403-02855-0.

- Elisabeth Neuhaus-Siemon: Aspekte und Probleme des Schreibunterrichts. In: Hartmut Günther, Otto Ludwig (eds.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. 2nd half volume, Berlin / New York 1996, ISBN 978-3-11-019413-5.

- Gabriele Faust-Siehl, Ariane Garlichs and others: Ausgangsschrift. In: Die Zukunft beginnt in der Grundschule. Arbeitskreis Grundschule. Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek near Hamburg 1996, ISBN 978-3-499-60156-9.

- Wilhelm Topsch: Anfangsschriften. In: Grundkompetenz Schriftspracherwerb. Methoden und handlungsorientierte Praxisanregungen. 2. revised and extended edition. Beltz, Weinheim and others, 2005, ISBN 3-407-25368-0.

- Jürgen Hasert: Schulschriften. In: Didaktik der deutschen Sprache, volume 1. Schöningh, Paderborn 2006, ISBN 978-3-8252-8235-6.

- Wolfgang Menzel: Plädoyer für eine Schrift ohne normierte Verbindungen. In: Grundschule aktuell, number 110, May 2010, pages 23–25

External links[edit]

References[edit]

- ^ a b c d e f Sonja Steiner-Welz (2003). Von der Schrift und den Schriftarten. Reinhard Welz Vermittler Verlag e.K. pp. 113, 127, 133, 135, 137, 139. ISBN 978-3-937636-47-4.

- ^ exhibition documentation school museum Klagenfurt by Brigitte Strasser

- ^ Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur GZ 38.554/32-I/1/94

- ^ tagesanzeiger.ch: Schreibt die Schnürlischrift ihr letztes Kapitel?, accessed 30 April 2011

- ^ «Vad har hänt med svensk handskrivningsundervisning?». Handskrivning : kommentarmaterial läroplan för grundskolan 80 (in Swedish). Stockholm: Utbildningsförlaget. 1989. pp. 6–9. ISBN 91-47-02945-5. OCLC 60929194.

- ^ Karlsson, Mats (April 2009). «Skrivstilen som havererade». Språktidningen (in Swedish).

- ^ Sassoon, Rosemary (1999). Handwriting of the Twentieth Century. London: Routledge. pp. 27–35. ISBN 978-0415178822.

- ^ «Marion Richardson Collection». www.bcu.ac.uk/arts-design-and-media. Birmingham City University, Faculty of Arts, Design and Media. Retrieved 1 February 2023.

- ^ a b Be School Ready – What Letter Font is Your Child’s School Teaching? (online), 29 August 2019, access date 30 March 2022

- ^ What’s The Difference between Cursive and Continuous Cursive Handwriting Fonts? (online), 9 November 2017, access date 30 March 2022

- ^ Teach handwriting: The three handwriting stages (online), access date 30 March 2022

- ^ Angela Webb: ‘Continuous Cursive: Cure or Curse?’, National Handwriting Association (online), access date 30 March 2022

- ^ Tyler, Robin DVC (2010-04-12), Palmer Method of Penmanship, NYU Dead Media Archive, retrieved 12 April 2010

- ^ Apps-Bodilly, Susan (2013). One room schools : stories from the days of 1 room, 1 teacher, 8 grades. Wisconsin Historical Society. p. 61. ISBN 978-0-87020616-0. Retrieved 24 January 2015.

- ^ Trubek, Anne, Handwriting Is History, Pacific Standard, archived from the original on 2010-02-04, retrieved 17 December 2009

- ^ Alston, Jean; Taylor, Jane (1987), Handwriting: Theory, Research and Practice, New York: Nichols Publishing, ISBN 9780709951070

- ^ Viadero, Debra (6 October 1993). «D’Nealian Handwriting Method Abandons ‘Ball-and-Stick’ Approach». Education Week. Retrieved 23 January 2018.

- ^ Makala, Jeffrey. «Born to Please, Art of Handwriting Instruction, Spencerian and Palmer methods». University Libraries’ Rare Books and Special Collections. University of South Carolina. Retrieved 24 January 2015.

- ^ «香港小學學習字詞表 特殊教育需要補充篇(智障學生適用)» [Hong Kong Primary Learning Word List—Special Education Supplement (for students with developmental disabilities)] (PDF). Hong Kong SAR Education Bureau. 2009. Archived from the original (PDF) on 2013-11-26. Retrieved 2022-01-24.

- ^ «気になるフォント「教科書体」».

Интересный факт – даже если картинка в презентации не относится к тексту, информация все равно запомнится лучше, потому что образ оставит в ней след. На усвоение новых знаний влияет много факторов, но чтобы электронный курс принес максимальную пользу, его нужно грамотно «упаковать». В статье расскажем, с чего начать создание курса и как подготовить сценарий.

1. Определить основную задачу онлайн-курса

Спрашиваем себя: «Что должен уметь делать сотрудник после обучения?». Даем ответ на вопрос и понимаем, какого результата нужно достичь. Исходя из этого формируем основную задачу и начинаем собирать необходимый контент.

2. Понять, кто целевая аудитория курса

Нужно учеть, кто и в каких условиях будет проходить ваш курс.

Устройства. Если вашей аудитории удобнее учиться со смартфона, а не ПК, то курс обязательно должен быть адаптирован под мобильные устройства.

Уровень знаний. Опытные сотрудники будут зевать над базовым курсом, а новички не разберутся в нюансах без предварительного погружения в тему. Это может влиять не только на содержание курса, но и на сроки обучения.

Обучение не обязательно должно длиться часами. Микрообучение – новый подход, который не только экономит время сотруников, но и помогает лучше усваивать материал. Подробно о нем рассказывали в этой статье.

Соцдем. Если вы пользуетесь СДО, то можете выгрузить данные учащихся и получить срез по возрасту и полу либо пообщаться с экспертом, который отвечает за тему – у него есть более-менее сложившийся портрет аудитории. Например, если вы разрабатываете курс для сотрудников 40+, то дизайн будет более строгим. Если учиться будет аудитория 20-25 лет, то можно сделать смелее дизайн и дополнить все это геймификацией.

3. Собрать информацию

Можно использовать уже имеющиеся материалы – внутренние нормативы, презентации о продукции, записи прошедших занятий или создать новый контент. Участвовать в подготовке материалов для лекций могут опытные сотрудники: создавать презентации, записывать видео, скринкасты, моделировать ситуации, на примере которых обучаются новые сотрудники.

4. Продумать логику курса

Представим, что ваш курс посвящен знакомству с новым продуктом. Значит, первый смысловой блок будет рассказывать о его характеристиках, второй – о конкурентных преимуществах, третий – о способе производства, а последний учить презентовать его покупателям. Представьте, что вы готовите урок для ребенка – обучение должно быть выстроено логично и понятно.

Сценарий нужен, чтобы устранить недочеты до сборки курса, избежать переделок и продемонстрировать руководству, как будет выглядеть итоговый вариант.

5. Выбрать подходящие форматы для обучения

Заранее определитесь, сколько в вашем курсе будет теории, а сколько практики. Например, в курсе по отработке скриптов продаж оптимально сочетать теорию и практику в равных долях. Теорию может объяснять специально введенный персонаж – тренер, а для практики можно использовать экзамен по видеосвязи.

- Презентации, инфографики, электронные книги – удобный вариант для знакомства с новым продуктом, выдержками из стандартов или инструкций, которым нужно следовать в процессе работы.

- Видеолекция – обучающий ролик в формате телевизионной передачи, вебинара или скринкаста с закадровым комментированием происходящего на экране.

- Тесты – оптимальное решение для закрепления учебного материала. Вводятся в качестве небольшой практики после каждого раздела общего курса.

Вовлекать сотрудников в обучение проще и эффективнее с помощью игровых подходов в обучении. Подробнее о геймификации и ее реализации с помощью Mirapolis LMS рассказали в этой статье.

- Аудиоподкасты – объяснение материала в аудиоформате тоже удобно использовать для теоретических занятий.

- Диалоговые тренажеры – интерактивные упражнения, имитирующие беседу. Помогают отработать коммуникативные навыки. Этот формат подойдет для курсов по изучению техники ведения продаж, работы с возражениями и т. п.

- Форум для совместного обсуждения – поможет наладить обратную связь и быстрое взаимодействие учащихся с преподавателем. Отлично подойдет для разбора домашних заданий.

- Практические задания – подойдут для закрепления знаний после каждого смыслового блока. Чаще всего используется формат мини-теста.

Узнайте как использует практические задания и форум отдел обучения в “Хенкель Баутехник”

Пример структуры курса

Традиционно онлайн-курс включает:

- погружение в тему: теоретический материал;

- практика: интерактивные упражнения, видеоуроки для проработки навыков;

- проверка знаний: тесты, экзамен по видео.

Каждый модуль, из которого будет состоять курс, нужно разбить на слайды/блоки, прописать тексты и практические упражнения к ним, а также сформировать проверочные задания.

Когда продуман концепт и структура курса, проработаны все модули и элементы сценария, можно приступать к дизайну, тестировать и запускать в работу.

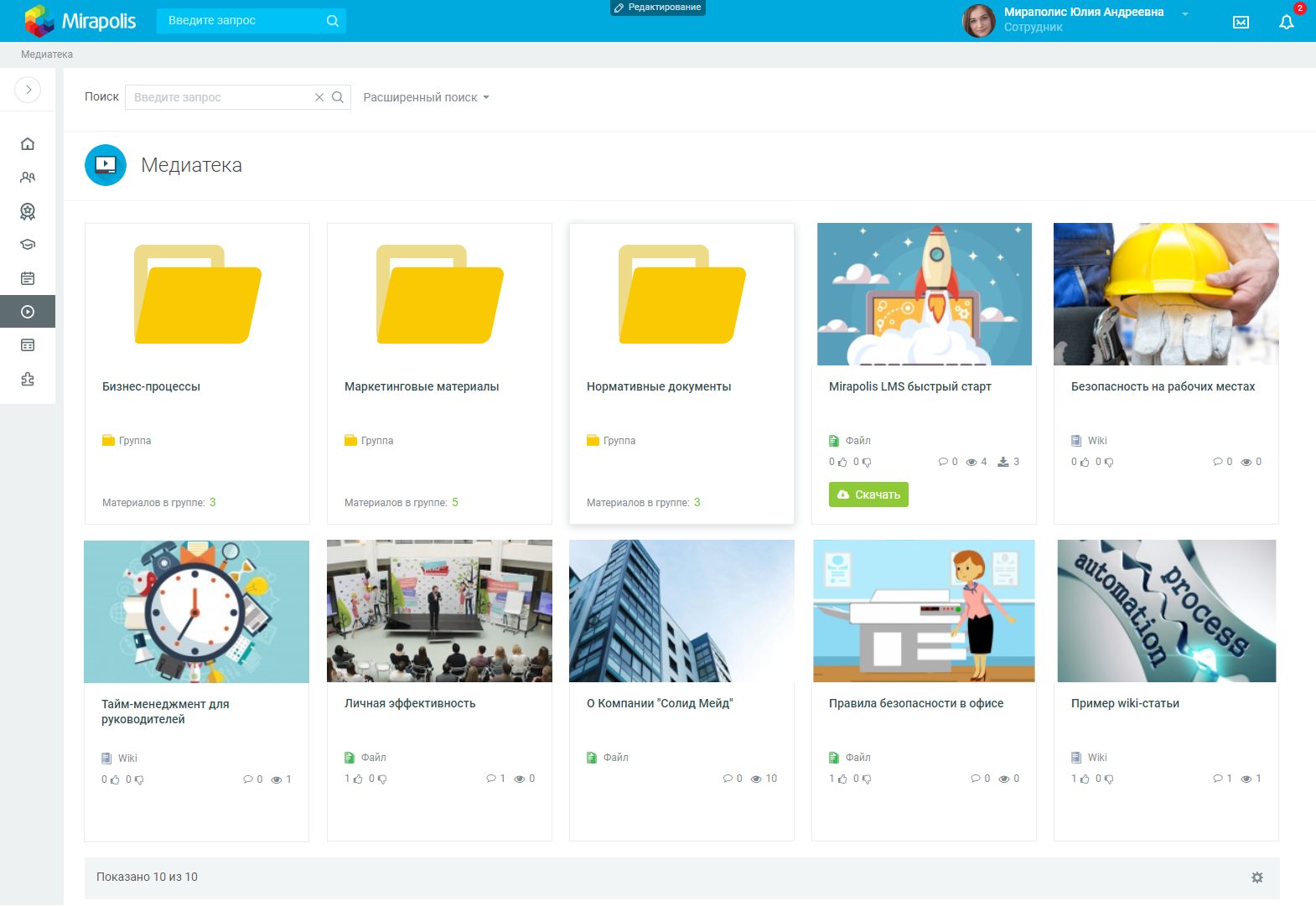

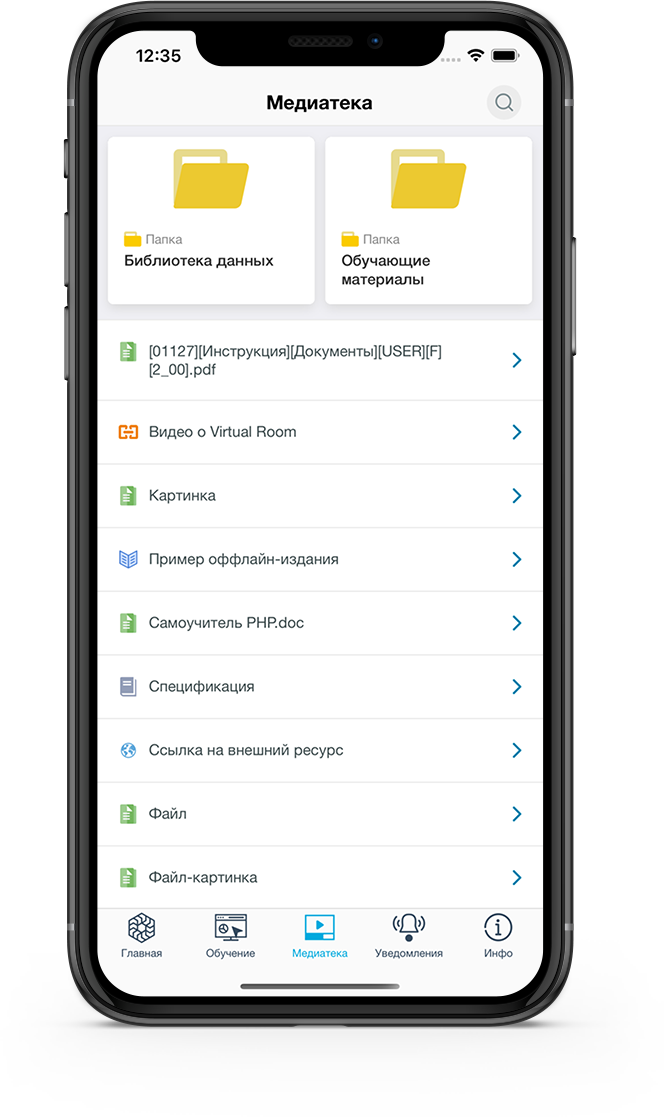

В системе дистанционного обучения Mirapolis LMS для сборки авторских онлайн-курсов удобно использовать встроенный конструктор. Можно загрузить в медиатеку любой контент, структурировать его и создать каталог вопросов для проверочных тестов.

16 мая 2019

Разработка электронного курса от А до Я: сценарий

Зачем нужен сценарий курса, как он создается и как правильно его проверять

Руководит разработкой проектов, организует работу команды, общается с клиентами.

Контролирует качество сценариев всех курсов компании, лично разрабатывает сценарии.

Руководитель отдела педагогического дизайна

Руководитель отдела разработки проектов

Сценарий — это прототип для разработки электронного курса, сделанный в виде презентации. В нем уже есть полностью готовый текст, упражнения, примеры картинок, описание анимаций и переходов между блоками. По сути это практически готовый курс, которому не хватает дизайна, интерактивных переходов, верстки и (иногда) видеороликов.

Прототип одного из слайдов курса

Может показаться, что подготовка и согласование сценария — пустая трата времени и можно сразу на основе материалов начинать собирать курс с готовыми дизайном и интерактивом. Но на самом деле без сценария сделать качественный курс не получится. В этой статье мы:

- Разберем, какое место занимает сценарий в e-learning.

- Расскажем, как разрабатывается сценарий.

- Рассмотрим, по каким критериям его оценивать.

Зачем нужен сценарий курса

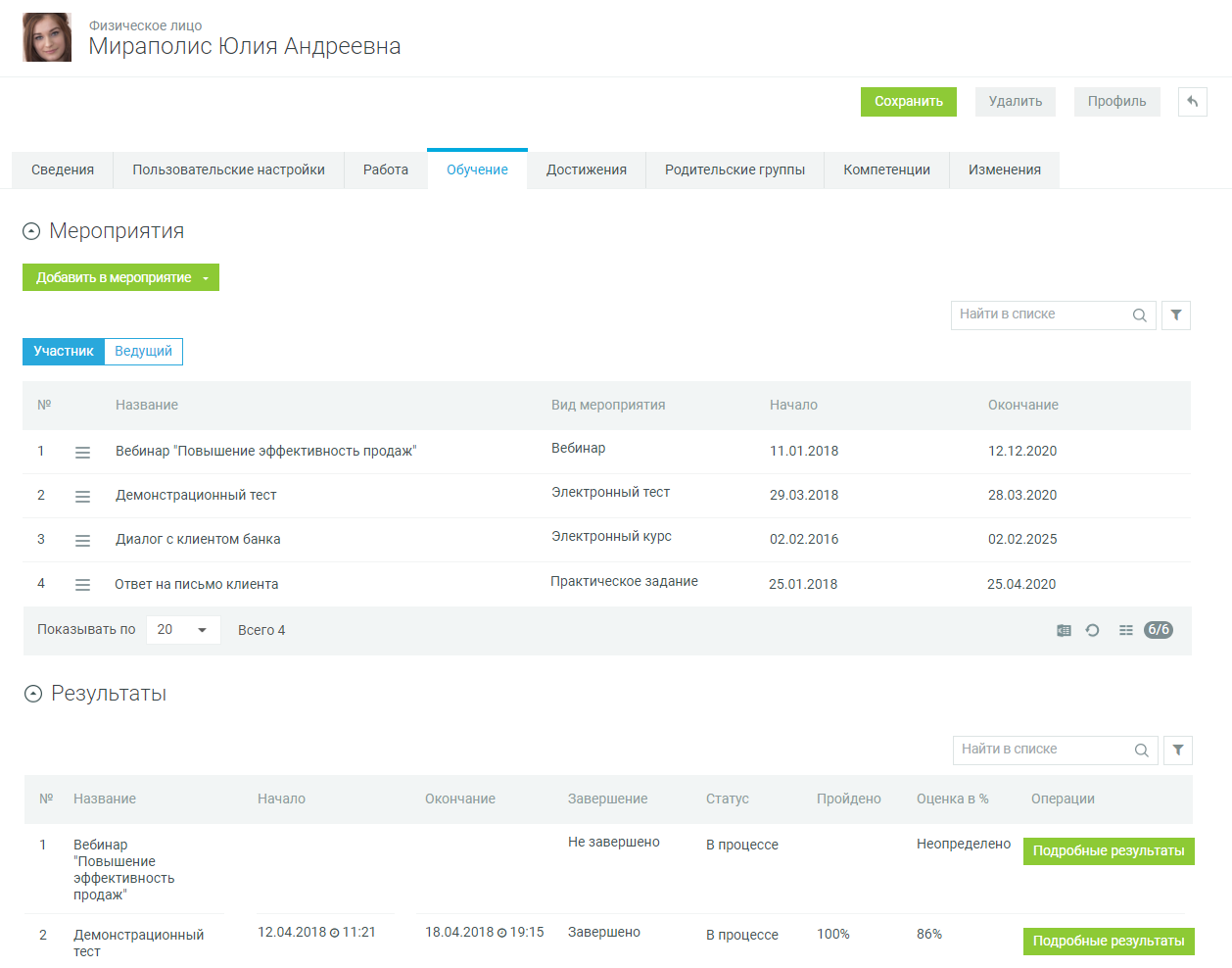

Главная задача сценария — разработка структуры курса и проектирование пользовательского опыта. Кроме того, сценарий преследует еще три цели:

- Показывает заказчику, как будет выглядеть курс. Даже если заказчик не сталкивался с электронными курсами и e-learning в целом, сценарий поможет ему представить, как будет работать готовый продукт.

Это прототипа слайда с упражнением

А так выглядит слайд уже в готовом курсе

- Позволяет заметить и устранить ошибки до дизайна и разработки. Если утверждать голый неструктурированный текст, легко пропустить ошибки и логические несостыковки. Сценарий помогает наглядно оценить логику будущего курса и исправить недочеты с меньшими финансовыми и временными издержками на той стадии, когда еще не начались сложные работы по дизайну и проектированию.

- Служит техническим заданием для дизайнеров и разработчиков. В презентации кроме текста электронного курса также находятся: примеры и описание иллюстраций для дизайнеров, указания по логике дизайна страниц, задачи по созданию определенных механик и работе анимации.

Описание заданий для дизайнера и разработчика, а также комментарий для заказчика