- Краткие содержания

- Оперы и балет (либретто)

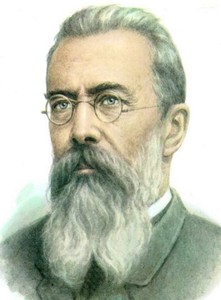

- Римский-Корсаков — Царская невеста

Краткое содержание оперы Царская невеста Римского-Корсакова по действиям

Действие 1. Пир у Грязного

Александровская слобода, осень вторая половина шестнадцатого века, правление Ивана Грозного. Суровые времена. Несмотря на это, человеческие страсти кипят, как раскаленная магма. К тому же сам царь выбирает себе невесту. Кому выпадет такое счастье быть женой царя? Никто не знает. И будет ли счастлива царева избранница? Вот в чем вопрос.

Опричник Григорий Грязной страдает от неразделенной любви. Ему приглянулась дочь одного купца Марфа, но на его сватовство ему дали отказ. Чтобы хоть как то развеять тоску он собирает гостей на пирушку. Среди гостей есть лекарь. Неудавшийся жених просит у него настой, с помощью которого он сможет приворожить девицу. Этот разговор подслушала Любаша. Она уже давно любит Григория. Она плачет и просит не бросать ее. Он не знает, что ей сказать и покидает ее. Ей становиться обидно и она решает отомстить разлучнице и любовнику.

Вечер, девушки были на службе в монастыре, а теперь возле дома Марфы стоят и разговаривают. Это дочь Собакина Марфа и ее подруга Дуняша. Они, как всегда, это делают подруги, делятся сокровенными тайнами и тем, кто в кого влюблен. В это время мимо проезжают два всадника, один из них царь он себе ищет невесту. Для этого привезли много красавиц в слободу, никто не знает, кто станет счастливой избранницей. Марфа влюблена ей не царских желаний. Так они стоят и беседуют, а на них смотрит всадник. Марфе от его взгляда не по себе. Она не узнает в этом мужчине царя.

Еще немного постояв, девушки вместе Собакиным и Лыковым, которые подошли к ним, заходят в дом. Любаша узнала, где живет ее разлучница и уже крутится под окнами. Ей хочется посмотреть, на кого променял ее Григорий. От красоты девушки Любаше становиться не по себе. Она теперь точно знает, что надо делать. Ревнивица бежит к лекарю и просит продать ей зелье, от которого девушка должна потерять всю свою красоту. Любаша предлагает все свои украшения, но Бомелию нужна ее любовь. Лекарь ей не нравится, но Марфа такая красивая и веселая ей непременно надо отомстить и Любаша решается. Она обещает полюбить лекаря. Только бы он все сделал.

3. Выбор невесты

Царь не может определиться с выбором невесты. Очередь дошла до семей Собакиных и Сабуровых. Подружек пригласили на смотрины. Все волнуются. Неужели свадьбе Лыкова и Марфы не суждено состояться. Наконец томительное ожидание заканчивается. Девушки возвращаются домой. Мать Дуняши, Домна Ивановна, рассказывает, что царь очень долго беседовал с ней, а на ее подругу только посмотрел. Это немного успокоило жениха. Григорий поздравляет Марфу и Лыкова, наливают вино, в которое украдкой Григорий подливает невесте любовное зелье, в надежде влюбить ее в себя. Праздник в самом разгаре, девушки поют песни. Неожиданно появляется Малюта и сообщает, что царь выбрал себе в жены девушку и зовут ее Марфа.

4. Несчастная невеста

Марфа живет в царском тереме. Только радости она не испытывает от этого. У нее обнаружилась странная болезнь, день от дня ей становится все хуже и хуже. Мало того что ей и так плохо, так еще и Григорий приносит дурную весть. Лыков сознался, что отравил царскую невесту. И ему пришлось по указу царя казнить его. Марфа падает обморок. Придя в себя, она лишается рассудка. Все что происходит, она начинает принимать, как дурной сон. Глядя на страдания девушки, горячо им любимой, он больше не может молчать о преступление, которое он совершил во имя любви, как ему тогда казалось.

Он признается в клевете и собирается разделаться с лекарем. Тут появляется Любаша и признается, что это она подменила зелье. Ее настигает смерть от руки Григория. Безумная Марфа зовет Ивана, просит его прийти. Ей кажется, что это не Григорий, а ее любимый. В этот момент опричники уводят Григория.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Оперы. Все произведения

- Балет Ромео и Джульетта

- Беллини — Норма

- Бородин — Князь Игорь

- Вагнер — Валькирия

- Вагнер — Гибель богов

- Вагнер — Золото Рейна

- Вагнер — Летучий голландец

- Вагнер — Лоэнгрин

- Вагнер — Тангейзер

- Вебер — Вольный стрелок

- Верди — Аида

- Верди — Бал-маскарад

- Верди — Дон Карлос

- Верди — Зигфрид

- Верди — Луиза Миллер

- Верди — Макбет

- Верди — Набукко

- Верди — Риголетто

- Верди — Травиата

- Верди — Трубадур

- Верди — Фальстаф

- Гендель — Оттон

- Гершвин — Порги и бесс

- Глинка — Иван Сусанин (Жизнь за царя)

- Глинка — Руслан и Людмила

- Глюк — Орфей и Эвридика

- Гуно — Фауст

- Даргомыжский — Русалка

- Доницетти — Дон Паскуале

- Доницетти — Любовный напиток

- Доницетти — Лючия ди Ламмермур

- Жизель

- Жорж Бизе — Кармен

- Иисус Христос — суперзвезда рок-опера

- Кальман — Принцесса цирка (Мистер Икс)

- Корсар

- Лебединое озеро

- Леонкавалло — Паяцы

- Масканьи — Сельская честь

- Моцарт — Волшебная флейта

- Моцарт — Дон Жуан

- Моцарт — Похищение из сераля

- Моцарт — Свадьба Фигаро

- Мусоргский — Борис Годунов

- Мусоргский — Хованщина

- Мюзикл Кошки

- Пуччини — Богема

- Пуччини — Джанни Скикки

- Пуччини — Мадам Баттерфляй (Чио-Чио-сан)

- Пуччини — Манон Леско

- Пуччини — Принцесса Турандот

- Пуччини — Тоска

- Рахманинов — Алеко

- Римский-Корсаков — Золотой петушок

- Римский-Корсаков — Псковитянка

- Римский-Корсаков — Садко

- Римский-Корсаков — Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии

- Римский-Корсаков — Снегурочка

- Римский-Корсаков — Царская невеста

- Россини — Севильский цирюльник

- Рубинштейн — Демон

- Рыбников — Юнона и Авось

- Спящая красавица

- Тристан и Изольда

- Чайковский — Евгений Онегин

- Чайковский — Иоланта

- Чайковский — Пиковая дама

- Чайковский — Чародейка

- Чайковский — Щелкунчик

Римский-Корсаков — Царская невеста. Картинка к рассказу

Сейчас читают

- Краткое содержание Антоновские яблоки по главам Бунин

Воспоминания рассказчика в первой главе связаны с созерцанием явлений окружающего мира в период желанных теплых дней ранней осени. Изменения, связанные с вступлением осени в свои права, проявлялись постепенно

- Краткое содержание оперы Тоска Пуччини

Дж. Пуччини написал оперу «Тоска» на основе пьесы с таким же названием авторства Викторьена Сарду. Драма, в которой главную роль играла Сара Бернар, вдохновила композитора, и он долго добивался права на создание оперы

- Краткое содержание Гаршин Лягушка-путешественница

Жила на болоте обыкновенная лягушка. Она лакомилась мошками и весело квакала вместе с другими лягушками весной. Прожила бы лягушка на своём болоте счастливую жизнь

- Краткое содержание Стойкий оловянный солдатик Андерсен

Мальчика поздравили с днём рождения, подарили коробочку с двадцатью пятью оловянными солдатами. Красавцы: в мундирах сине-красного цвета, с ручьем на плече и с устремленным взглядом. Их матерью была старая оловянная ложка, они были похожи

- Краткое содержание Рисунки на асфальте Голявкина

Произведение начинается с момента, когда перед нами предстает главный герой Витя Стариков, который хочет стать художником. Мальчик постоянно спрашивает у родителей о приобретении рамы

Н.А. Римский-Корсаков опера «Царская невеста»

Литературной основой для оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакого стала одноименная драма Л.А. Мея. Идея создать оперу на сюжет этого произведения возникла у композитора еще в конце 60-х годов XIX столетия, но к ее написанию он приступил только спустя три десятилетия. Премьера прошла с грандиозным успехом в 1899 году, и с тех пор «Царская невеста» не сходит со сцен ведущих оперных театров.

Эта опера о любви — горячей, страстной, сжигающей все вокруг. О любви, возникшей в одну из самых жестоких и страшных эпох в истории нашей страны — время правления Ивана Грозного. Время опричнины, бояр, показательных казней и смертельных пиршеств.

Краткое содержание оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» и множество интересных фактов об этом произведении читайте на нашей странице.

|

Действующие лица |

Голос |

Описание |

| Василий Степанович Собакин | бас | купец |

| Марфа | сопрано | дочь Василия Степановича Собакина |

| Малюта Скуратов | бас | опричник |

| Григорий Григорьевич Грязной | баритон | опричник |

| Любаша | меццо-сопрано | любовница Григория Григорьевича Грязного |

| Иван Сергеевич Лыков | тенор | боярин |

| Домна Ивановна Сабурова | сопрано | жена купца |

| Елисей Бомелий | тенор | царский врач |

| Дуняша | контральто | дочь Домны Ивановны Сабуровой |

Краткое содержание «Царской невесты»

Действие происходит в 16 веке во время правления Ивана Грозного. Опричник Григорий Грязной мучается от своей влюбленности к Марфе, дочери купца Собакина, которая помолвлена с Иваном Лыковым. Грязной организовывает пир, где приходит множество гостей, которых он знакомит со своей любовницей Любашей. На пиру был Бомелий, царский доктор, и Грязной спрашивает нет ли у того зелья приворотного, что бы приворожить девицу. Лекарь дает положительный ответ, и после недлительных уговоров, согласен приготовить зелье. Всю их беседу подслушивала Любаша.

После церковной службы Марфа с Дуняшей ждали Ивана Лыкова, в это время мимо них проехал Иван Грозный, в виде всадника, осмотрев молодых красавиц. Вечером Любаша встречается с Бомелием и просит приготовить зелье, которое отравит соперницу Марфу. Лекарь согласен дать такое зелье, но взамен хочет любви. Любаша в безысходном состоянии соглашается на условия.

2000 молодых девушек были на царских смотринах, но из них только дюжина были отобраны, в том числе Марфа и Дуняша. В доме Собакина все переживают, что могут выбрать Марфу, тогда свадьбы не будет. Но сообщают благую весть, что скорее всего царь выберет Дуняшу. Все выпивают за это радостное событие, а Григорий добавляет зелье в стакан Марфы, но Любаша заранее подменила «приворот» на свою «отраву». Марфа выпивает зелье, начинается радостное пение по поводу женитьбы, но в этот момент появляются царские бояре с Малютой и вестью, что Иван Грозный берет в жены Марфу.

В царских покоях неизвестная болезнь убивает Марфу. Грязной приходит и рассказывает, что Лыкова будут казнить, т.к. он признался что отравил дочь Собакина. Помутненный разум Марфы воспринимает Григория за Лыкова. Грязной осознает, что это он виноват, не выдерживает и выдает всю правду, что это он добавил зелье ей. Грязной хочет что бы его забрали, но и наказали Бомелия. Приходит Любаша и сознается во всем. Грязной в бешенстве убивает свою любовницу.

| Продолжительность спектакля | |||

| I Акт | II Акт | III Акт | IV Акт |

| 55 мин. | 35 мин. | 30 мин. | 35 мин. |

Фото:

Интересные факты

- По словам Римского-Корсакова, «Царская невеста» должна была стать его ответом идеям Рихарда Вагнера.

- Главным художником декораций для московской премьеры выступал Михаил Врубель. Спустя два года в Мариинском театре прошла премьера, создателями декораций для которой выступали художники Иванов и Ламбин.

- В 1966 году режиссёр Владимер Гориккер снял киноверсию оперы.

- Единственной известной американской постановкой «Царской невесты» стала премьера в Вашингтонской опере в 1986 году.

- Главные события, представленные в драме Мея, действительно имели место быть в эпоху Ивана Грозного. Этот эпизод почти не известен, но он зафиксирован в исторической литературе. Грозный собирался жениться третий раз. Его выбор пал на дочь купца Марфу Васильевну Собакину, но вскоре царскую невесту сразил недуг непонятного происхождения. Поговаривали, что Марфа была отравлена. Подозрение пало на родственников ранее умерших цариц. Для расправы с ними был сделан специальный яд, который мгновенно отправлял жертву в мир иной. Такой казни было подвержено множество людей из окружения царя. Он все-таки женился на угасающей Марфе, надеясь исцелить ее своей любовью, но чуда не произошло: царица умерла. Стала ли она жертвой человеческой злобы и зависти, либо случайной виновницей казни ни в чем неповинных людей, до сих пор остается загадкой.

- Несмотря на такую важную роль Ивана Грозного в опере, он не имеет вокальной партии. Его образ целиком и полностью характеризуют оркестровые темы.

- В своей музыкальной драме автор переплел между собой два любовных треугольника: Марфа-Любаша-Грязной и Марфа-Лыков-Грязной.

- Композитор сочинил оперу «Царская невеста» за 10 месяцев.

- Эта музыкальная драма не единственная, которая была написана по драме Льва Мея, также по его произведениям были написаны оперы «Псковитянка» и «Сервилия».

- Римский-Корсаков, был одним из участников «Могучей кучки«. После премьеры «Царской невесты» члены Балакиреевского кружка не одобрили его новаторские решения. Они посчитали его чуть ли не предателем, который отошел от старой русской школы, а также балакиреевских устоев.

- В либретто оперы не вошло много персонажей из драмы Льва Мея.

- Партию Марфы, Николай Андреевич писал специально под оперную диву Н.И. Забела-Врубель.

Популярные арии из оперы «Царская невеста»

Ария Любаши «Вот, до чего я дожила» — слушать

Ария Марфы — слушать

Ариозо Лыкова «Иное все — и люди, и земля…» — слушать

История создания «Царской невесты»

После ошеломляющего успеха оперы «Садко», Н.А. Римский-Корсаков решил поэкспериментировать, и создать новую, уникальную оперу. Композитор сделал ее «простой», не стал вставлять большие, массовые сцены и хоры, как это было принято до этого в оперном русском искусстве. Также его целью было показать именно вокальную кантилену в написанных им ариях. И Николаю Андреевичу это удалось.

Римский-Корсаков начал работу над оперой в 1898 году, в этом же году он и закончил ее. Над либретто работал сам композитор. Николай Андреевич сохранил всю хронологию, которая была в драме Мея, а также оставил неизмененными некоторые тексты из произведения. Важно, что у композитора был помощник, его бывший ученик И. Тюменев. Он помогал в написании либретто к опере, а также в редактирование слов в некоторых ариях.

Постановки

3 ноября 1899 года (по-новому времяисчислению), состоялась премьера оперы «Царская невеста» в частном театре С. Мамонтова (г. Москва). Эта опера вызвала разные эмоции у зрителя, но в целом, музыкальная драма пришлась «по вкусу» публики.

В России данную оперу ставили и ставят довольно часто. Всевозможные русские музыкальные театры могут похвастаться постановкой оперы, если и не в настоящем времени, то хотя бы в прошлом веке. «Царская невеста» ставилась в таких местах, как: Мариинский театр, Ленинградский театр оперы и балета, Большой театр (г. Москва), Новая опера, Самарский академический театр оперы и балета и мн. др.. К сожалению, за рубежом опера не пользуется такой популярностью, хотя несколько разовых постановок на заграничных сценах были.

В заключении хочется сказать, что эта опера будет актуальна всегда. Такие сильные эмоциональные переживания, подобные ситуации часто встречаются и в нашей с вами жизни. Николай Андреевич смог добиться своей музыкой того, что прослушивая арии из данной оперы, невольно проникаешь в смысловую глубь, и уже будто вместо персонажа переживаешь его горе или радость.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста»

Опера «Царская невеста» впервые представлена Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым в 1899 году. Обратимся к сюжету этого произведения.

Опера начинается с увертюры, и затем переходит в первое действие. На сцене Григорий Грязной, молодой царский опричник, в тяжелых думах стоит в своей горнице. Он полюбил девушку Марфу, которая обещана в супруги Ивану Лыкову. Тем временем в горнице накрыт стол, Григорий ждет гостей. В комнату входит Малюта со своими опричниками. Слуги разносят угощения, все присутствующие садятся пировать. Прибывает также Иван Лыков в сопровождении царского лекаря Елисея Бомелия. Лыков приехал из дальних стран, и опричники просят его рассказать о его жизни «за морем». Иван Лыков рассказывает гостям о том, что на земле немцев все по-другому, а затем поет хвалу царю, который послал его перенимать опыт иностранцев. Малюта обращается к Грязному, чтобы тот послал за музыкантами.

Прибывают гусляры и певцы, исполняют народную песню «Слава!». Гости расспрашивают Лыкова о том, хвалят ли иностранцы их государя. Тот с прискорбием сообщает, что за морем их царя считают «грозным». Малюта радуется этому, говоря, что гроза – это божья сила. Вновь звучит хвалебная песнь о царе, входят девушки, исполняя пляску с хором. Малюта просит позвать за своей «крестницей» Любашей, которая живет у Грязного. Ее давно увезли и Каширы, и она стала любовницей Григория. Входит Любаша, исполняет песню по просьбе Малюты. Проходит ночь, вс гости уходят, по просьбе хозяина задерживается только лекарь Бомелий. Любаша прячется и подслушивает их беседу с Григорием.

Хозяин дома спрашивает у лекаря, может ли он создать любовное зелье. Тот говорит ему о порошке, который необходимо насыпать в вино руками того, к кому нужно приворожить. Любаша горюет о том, что Григорий разлюбил ее. Она жалуется на это своему возлюбленному. Григорий грубо обрывает ее, говоря, что разлюбил, Любаша же, напротив, признается в любви. Григорий уходит, а девушка в ненависти обещает отворожить от него ту колдунью, в которую он влюбился.

Второе действие начинается в Александровской слободе. Люди, отслужив церковную службу, выходят из монастыря, и неожиданно толпа затихает, увидев появившихся опричников царя. Люди толкуют о том, что царь выбирает себе невесту. Из монастыря также выходят ключница Петровна, Марфа и Дуняша, ее подруга. Марфа исполняет арию, рассказывая о своем женихе Иване.

Прибывает царь Иван Грозный и приближенный ему опричник. Он внимательно смотрит на Марфу, пугая девушку своим взглядом, а затем уходит. Появляются ее отец Василий Собакин и возлюбленный Иван Лыков, все вместе они входят в дом. Неожиданно появляется Любаша в фате, выслеживающая Марфу. Она подглядывает в окно за своей соперницей, восхищаясь ее красотой, затем идет в дом Бомелия. Девушка, отказавшись зайти внутрь, просит у него зелье, способное извести красоту Марфы. Бомелий соглашается дать зелье Любаше в обмен на ее любовь.

Третье действие начинается в доме Собакина. Тут же, вместе с хозяином, сидят Иван Лыков и Григорий Грязной, исполняющие трио. Собакин говорит о том, что царь устроил смотрины, в которых будет участвовать Марфа. Позже Марфа и Дуняша возвращаются со смотрин. Грязной подсыпает Марфе порошок, и та выпивает напиток. В дом входят опричники и объявляют, что во время смотрин государь выбрал в жены Марфу.

Последнее действие повествует о тяжелой болезни Марфы. Григорий обвиняет Лыкова в том, что он отравил ее, но затем, не в силах вынести помешательство любимой, признается в содеянном Малюте. Затем Любаша сознается в том, что подменила любовный напиток на смертельный яд. Григорий убивает ее. Грязной смотрит на свою любимую в последний, и его уводят прочь. На этом заканчивается опера «Царская невеста».

Композитор

Дата премьеры

03.11.1899

Жанр

Страна

Россия

Опера в четырех действиях

Николая Андреевича Римского-Корсакова на либретто

композитора и И.Тюменева по одноименной драме Л.Мея.

Действующие лица:

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СОБАКИН, новгородский купец (бас)

МАРФА, его дочь (сопрано)

опричники:

ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРЯЗНОЙ (баритон)

ГРИГОРИЙ ЛУКИАНОВИЧ МАЛЮТА СКУРАТОВ (бас)

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЛЫКОВ, боярин (тенор)

ЛЮБАША (меццо-сопрано)

ЕЛИСЕЙ БОМЕЛИЙ, царский лекарь (тенор)

ДОМНА ИВАНОВНА САБУРОВА, купеческая жена (сопрано)

ДУНЯША, ее дочь, подруга Марфы (контральто)

ПЕТРОВНА, ключница Собакиных (меццо-сопрано)

ЦАРСКИЙ ИСТОПНИК (бас)

СЕННАЯ ДЕВУШКА (меццо-сопрано)

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ (тенор)

ЦАРЬ ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ (без слов)

ЗНАТНЫЙ ВЕРШНИК

ОПРИЧНИКИ, БОЯРЕ И БОЯРЫНИ,

ПЕСЕННИКИ И ПЕСЕННИЦЫ, ПЛЯСУНЬИ,

СЕННЫЕ ДЕВУШКИ, СЛУГИ, НАРОД.

Время действия: осень 1572 года.

Место действия: Александровская слобода.

Первое представление: Москва, 22 октября (3 нoябpя) 1899 года.

«Царская невеста» — девятая опера Н.А.Римского-Корсакова. Сюжет

Л. Мея (eгo одноименная драма была написана в 1849 году) давно

занимал воображение композитора (еще в 1868 году на эту пьесу Мея

внимание композитора обратил Милий Балакирев; в то время

Римский-Корсаков остановился — тоже по совету Балакирева — на

другой драме Мея — «Псковитянка» — и написал одноименную оперу).

В основу драмы Мея положен исторический (хотя и малоизвестный)

эпизод женитьбы (в третий раз) царя Ивана Грозного. Вот что

рассказывает об этой истории Карамзин в своей «Истории Государства

Российского»:

«Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он (Иван Грозный. —

А.М.) уже давно искал себе третьей супруги… Из всех городов

свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух

тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а

после 12… долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме;

наконец предпочел всем Марфу Васильеву Собакину, дочь купца

новгородского, в то же время избрав невесту и для своего старшего

царевича, Евдокию Богданову Сабурову. Отцы счастливых красавиц из

ничего сделались боярами (…) Возвысив саном, их наделили и

богатством, добычею опал, имением, отнятым у древних родов

княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла, начала худеть,

сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, ненавистниками

Иоаннова семейного благополучия, и подозрение обратилось на ближних

родственников цариц умерших, Анастасии и Марии (…) Не знаем всех

обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию пятую эпоху

убийства (…) Злобный клеветник, доктор Елисей Бомелий (…)

предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют,

губительное зелье с таким адским искусством, что отравляемый

издыхал в назначенную тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из

своих любимцев Григория Грязного, князя Ивана Гвоздева-Ростовского

и многих других, признанных участниками в отравлении царской

невесты или в измене, открывшей путь хану к Москве (крымскому хану

Девлет-Гирею — А.М.). Между тем царь женился (28 октября 1572 гoдa)

на больной Марфе, надеясь, по eгo собственным словам, спасти ее сим

действием любви и доверенности к милости Божией; через шесть дней

женил и сына на Евдокии, но свадебные пиры закончились похоронами:

Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою

человеческой злобы, или только несчастною виновницею казни

безвинных».

Л. А. Мей интерпретировал эту историю, естественно, как художник, а

не историк. Eгo драма не претендует на историческую достоверность,

но рисует яркие характеры в необычайно драматичных обстоятельствах.

(Притом, что Мей выводит в своей драме исторические персонажи, он,

а вслед за ним и Римский-Корсаков, допустил ошибку: он называет

Григория Грязного по отчеству Григорьевичем, полагая, что он был

родным братом известноrо во времена Ивана Грозного опричника

Василия Григорьевича Грязнoгo. В действительности отчеством нашего

Грязного было Борисович, а прозвище — Большой) В опере сюжет драмы

Мея не претерпел существенных изменений, а ее драматизм неизмеримо

усилился гениальной музыкой.

УВЕРТЮРА

Опера начинается увертюрой. Это развернутая оркестровая пьеса,

написанная в традиционной форме так называемого сонатного allegro,

иными словами, построенная на двух основных темах: первая

(«главная» партия) говорит слушателю о предстоящих трагических

событиях, вторая («побочная» партия) — светлая певучая мелодия —

создает образ Марфы, еще не знающей горя, не испытавшей ударов

судьбы. Особенность этой увертюры в том, что основные ее темы не

появляются затем в самой опере. Обычно бывает иначе: увертюра как

бы анонсирует те главные музыкальные образы, которые затем

предстанут в опере; часто увертюры, хотя в операх они звучат

первыми, сочиняются композиторами в последнюю очередь или, по

крайней мере, когда уже окончательно выкристаллизовался музыкальный

материал оперы.

ДЕЙСТВИЕ I

ПИРУШКА

Большая горница в доме Григория Грязного. На заднем

плане низенькая входная дверь и подле нее поставец, уставленный

кубками, чарками и ковшами. На правой стороне три красных окна и

против них длинный стол, накрытый скатертью; на столе свечи в

высоких серебряных подсвечниках, солонки и сундук. На левой стороне

дверь во внутренние покои и широкая лавка с узорным полавочником; к

стене приставлена рогатина; на стене висит самострел, большой нож,

разное платье и, неподалеку от двери, ближе к авансцене, медвежья

шкура. По стенам и обеим сторонам стола — лавки, крытые красным

сукном. Грязной, в раздумье опустив голову, стоит у окна.

Нерадостно на душе у молодого царского опричника Григория Грязного.

Он впервые в жизни испытывает сильное всепоглощающее чувство любви

к Марфе («С ума нейдет красавица! И рад бы забыть ее, забыть-то

силы нет»). Напрасно посылал он сватов к отцу Марфы: Собакин

ответил, что его дочь с детских лет предназначена в жены Ивану

Лыкову (об этом мы узнаем из первого речитатива Григория Грязного).

Речитатив переходит в арию «Куда ты, удаль прежняя девалась, куда

умчались дни былых забав?» Он рассуждает о своих прошлых временах,

о буйных поступках, но теперь все его мысли поглощены Марфой и его

соперником Иваном Лыковым. В следующем за арией речитативе он

грозно обещает (сам себе): «А Лыкову Ивашке не обходить кругом

аналоя с Марфой!» (то есть не быть им обвенчанными). Сейчас

Григорий ждет гостей, чтобы хоть с ними забыться, и в первую

очередь Елисея Бомелия, который ему нужнее всех.

Средняя дверь отворяется. Входит Малюта с опричниками.

Григорий хлопает в ладоши, призывая слуг. Они являются и разносят

кубки с медом (то есть с крепкой медовой настойкой). Малюта пьет за

здоровье Грязного и кланяется ему. Входит Иван Лыков и вслед за ним

Бомелий. Григорий с поклоном приветствует их и приглашает войти.

Слуги подносят кубки Лыкову и Бомелию. Те выпивают.

Опричники — а это именно они пришли в гости к Грязному — благодарят

хозяина за угощение (хор «Слаще меду ласковое слово»). Все садятся

за стол.

Из разговоров опричников становится ясно, что Лыков вернулся от

немцев, и теперь Малюта просит его рассказать, «как у них там за

морем живут?» В ответ на его просьбу Лыков в своем ариозо подробно

рассказывает о том, что видел диковинного у немцев («Иное все, и

люди, и земля»). Ария кончена. Лыков поет хвалу государю, который,

по его словам, «хочет, чтобы мы у иноземцев понаучились доброму».

За царя все осушают свои бокалы.

Малюта просит Грязного пригласить гусляров и певцов

повеселиться. Они входят и становятся вдоль стен, гусляры занимают

места на лавке с левой стороны. Звучит подблюдная песня «Слава!»

(это подлинная старинная русская народная песня, сохранившая у

Римского-Корсакова частично и народный текст). За песней вновь

следует славословие царю. Гости опять обращаются к Лыкову и

спрашивают, хвалят ли басурманы царя? Оказывается — и Лыкову

«прискорбно повторять злые речи», — что за морем нашего царя

считают грозным. Малюта выражает радость. «Гроза-то милость Божья;

гроза гнилую сосну изломает», — иносказательно изъясняется он.

Постепенно Малюта распаляется, и вот уже воинственно звучат его

слова: «И вам, бояре, царь недаром к седлам метлы привязал. Мы

выметем из Руси православной весь сор!» (Привязанные к седлу метла

и собачья голова — это были знаки должности, состоявшей в том,

чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену и грызть

государевых злодеев-крамольников). И снова поется и пьется здравие

«отца и государя!». Некоторые из гостей встают и расходятся по

горнице, другие остаются за столом. На середину выходят девушки,

чтобы плясать. Исполняется пляска с хором «Яр-хмель» («Как за

реченькой яр-хмель вокруг кустика вьется»).

Малюта вспоминает о Любаше, своей «крестнице», живущей у Грязного

(позже выясняется, что опричники когда-то увезли ее из Каширы,

причем силой отбили ее у каширцев: «Порядком шестопером я окрестил

каширских горожан» — потому и прозвали ее «крестницей»). Где она,

почему не идет?

Григорий приказывает позвать Любашу. На вопрос Бомелия, кто эта

Любаша, Малюта отвечает: «Любовница Грязного, чудо девка!»

Появляется Любаша. Малюта просит ее спеть песню — «попротяжней,

чтоб за сердце хватала». Любаша поет («Снаряжай скорей, матушка

родимая, под венец свое дитятко любимое»). В песне два куплета.

Любаша поет соло, без оркестрового сопровождения. Опричники

благодарят за песню.

В веселье прошла ночь. Малюта поднимается со скамьи — как раз

звонят к заутрене, да и «чай, государь изволил пробудиться». Гости

пьют на прощание, кланяются, расходятся. Любаша стоит у боковой

двери, раскланивается с гостями; на нее издали смотрит Бомелий.

Грязной прогоняет слуг. Бомелия он просит остаться. У Любаши

рождается подозрение: какое дело может быть у Григория к «немчину»

(Бомелий из немцев)? Она решает остаться и прячется за медвежьей

шкурой.

У Григория с Бомелием заходит разговор. Григорий

спрашивает царского лекаря, есть ли у него средство приворожить

девушку (он якобы хочет помочь приятелю). Тот отвечает, что есть —

это порошок. Но условие его воздействия — чтобы насыпал его в вино

сам тот, кто хочет приворожить, иначе он не подействует. В

следующем трио Любаша, Бомелий и Грязной — каждый выражают свои

чувства по поводу услышанного и сказанного. Так, Любаша уже давно

почувствовала охлаждение к ней Григория; Григорий не верит, что

средство может приворожить Марфу; Бомелий, признавая существование

сокровенных тайн и сил в мире, уверяет, что ключ к ним дан светом

знаний. Григорий обещает озолотить Бомелия, если его средство

поможет «приятелю». Григорий уходит проводить Бомелия.

Любаша крадется в боковую дверь. Входит Грязной,

потупя голову. Любаша тихо растворяет дверь и подходит к Грязному.

Она спрашивает его, чем его прогневила, что он перестал обращать на

нее внимание. Григорий грубо отвечает ей: «Отстань!» Звучит их

дуэт. Любаша говорит о своей любви, о том, что страстно ждет его.

Он — о том, что разлюбил ее, что порвалась тетива — и узлом ее не

завяжешь. Пламенная любовь, нежность звучат в обращении Любаши к

Григорию: «Ведь я одна тебя люблю». Слышен удар колокола. Григорий

встает, он собирается к заутрене. Второй удар. Григорий уходит.

Любаша одна. Третий удар. Ненависть закипает в душе Любаши. Звучит

благовест. «Ох, отыщу же я твою колдунью и от тебя ее отворожу!» —

восклицает она.

ДЕЙСТВИЕ II

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

Улица в Александровской слободе. Впереди налево дом

(занимаемый Собакиными) в три окна на улицу; ворота и забор, у

ворот под окнами деревянная лавка. Направо дом Бомелия с калиткою.

За ним, в глубине, ограда и ворота монастыря. Против монастыря, — в

глубине, налево — дом князя Гвоздева-Ростовского с высоким

крыльцом, выходящим на улицу. Осенний пейзаж; на деревьях яркие

переливы красных и желтых тонов. Время под вечер.

Народ выходит из монастыря после церковной службы. Внезапно говор

толпы стихает: опричнина идет! Звучит хор опричников: «Всех,

кажись, оповестили к князю Гвоздеву сбираться». Народ чувствует,

что затевается опять что-то недоброе. Разговор переходит на

предстоящую царскую свадьбу. Скоро смотрины, царь выберет невесту.

Из дома Бомелия выходят два молодых парня. Народ корит их за то,

что они якшаются с этим басурманом, ведь он колдун, дружит с

нечистым. Парни признаются, что Бомелий дал им травы. Народ уверяет

их, что она наговорная, что ее надо выбросить. Парни напуганы, они

бросают сверток. Народ постепенно расходится. Из монастыря выходят

Марфа, Дуняша и Петровна.

Марфа и Дуняша решают подождать на лавочке у дома отца

Марфы купца Василия Степановича Собакина, который должен скоро

вернуться. Марфа в своей арии («В Новгороде мы рядом с Ваней жили»)

рассказывает Дуняше о своем женихе: как еще в детские годы жила она

по соседству с Лыковым и подружилась с Ваней. Эта ария — одна из

лучших страниц оперы. Короткий речитатив предшествует следующему

разделу оперы.

Марфа смотрит в глубину сцены, где в это время

показываются два знатных вершника (то есть всадника на лошадях; в

постановках оперы на сцене они обычно идут пешком). Выразительный

облик первого, закутанного в богатый охабень, позволяет узнать в

нем Иоанна Васильевича Грозного; второй вершник, с метлою и

собачьей головою у седла, — один из приближенных к царю опричников.

Государь останавливает коня и молча пристально смотрит на Марфу.

Она не узнает царя, но пугается и застывает на месте, чувствуя

устремленный на себя его проницательный взгляд. (Примечательно, что

в оркестре в этот момент звучит тема царя Ивана Грозного из другой

оперы Римского-Корсакова — «Псковитянка».) «Ах, что со мной?

Застыла в сердце кровь!» — произносит она. Царь медленно удаляется.

В глубине показываются Собакин и Лыков. Лыков с поклоном

приветствует Марфу. Она мягко укоряет его, что он забывает свою

невесту: «Вчера весь день и глаз не показал…» Звучит квартет

(Марфа, Лыков, Дуняша и Собакин) — один из самых светлых эпизодов

оперы. Собакин приглашает Лыкова в дом. Сцена пустеет. В доме

Собакиных зажигается огонь. На дворе сгущаются сумерки.

Оркестровое интермеццо предваряет эту сцену. Пока оно

звучит, в глубине сцены показывается Любаша; ее лицо прикрыто

фатою; она медленно оглядывается по сторонам, крадется между домов

и выходит на авансцену. Любаша выследила Марфу. Теперь она

подкрадывается к окну, чтобы рассмотреть свою соперницу. Любаша

признает: «Да… недурна… румяна и бела, и глазки с поволокой…»

И, разглядев ее внимательней, восклицает даже: «Какая красота!»

Любаша стучится в дом Бомелия, ведь она к нему шла. Бомелий выходит

и приглашает Любашу войти в дом, та наотрез отказывается. Бомелий

спрашивает, зачем она пришла. Любаша просит у него зелье, которое

бы «не совсем сгубило человека, а извело бы только красоту». У

Бомелия есть зелья на все случаи жизни и на этот — тоже. Но он

колеблется дать его: «Как узнают, меня казнят». Любаша предлагает

ему за его зелье жемчужное ожерелье. Но Бомелий говорит, что

порошок этот не продажный. Так какая же тогда плата?

«С тебя немного… — произносит Бомелий, хватая Любашу за руку, —

один лишь поцелуй!» Она в негодовании. Перебегает на другую сторону

улицы. Бомелий бежит за нею. Она запрещает к себе прикасаться.

Бомелий угрожает, что завтра же все расскажет боярину Грязному.

Любаша готова заплатить любую цену. Но Бомелий требует: «Люби меня,

люби меня, Любаша!» Из дома Собакиных доносятся веселые голоса. Это

окончательно лишает Любашу рассудка. Она соглашается на условия

Бомелия («Я согласна. Я… постараюсь полюбить тебя»). Бомелий

опрометью убегает в свой дом.

Любаша одна. Она поет свою арию «Господь тебя осудит,

осудит за меня» (это она упрекает в своих мыслях Григория, который

довел ее до такого состояния). Из дома Собакиных выходят сначала

Марфа (ее прощание с гостем слышно за сценой), потом появляются

Лыков и сам Собакин. Из их разговора, который Любаша подслушивает,

становится ясно, что завтра они ждут к себе Григория. Все

расходятся. Любаша опять выступает, она размышляет об услышанном и

ждет Бомелия. Они обещают не обмануть друг друга. В конце концов

Бомелий увлекает ее к себе.

Распахиваются двери дома князя

Гвоздева-Ростовского. На крыльце появляются пьяные опричники с

буйной разгульной песней («То не соколы в поднебесье слетались»).

«Никому от молодцев защиты» — вот их «потеха».

ДЕЙСТВИЕ III

ДРУЖКО

Оркестровое вступление к третьему действию не предвещает

трагических событий. Хорошо уже знакомая песня «Слава!» звучит

здесь спокойно, торжественно и величаво.

Горница в доме Собакина. Направо три красных окна;

налево в углу изразцовая печь; подле нее, ближе к авансцене, синяя

дверь. На заднем плане, посредине, дверь; на правой стороне стол

перед лавкою; на левой, у самой двери, поставец. Под окнами широкая

лавка. На лавке у стола сидят Собакин, Лыков и Грязной. Последний

скрывает свою любовь к Марфе и ненависть к Лыкову, ее жениху. Вся

первая сцена — их большое трио. Собакин рассказывает о своей

многочисленной семье, оставшейся в Новгороде. Лыков намекает, что

пора и Марфу пристроить, то есть сыграть их свадьбу. Собакин

соглашается: «Да, вишь, покамест не до свадьбы», — говорит он. Царь

Иван Грозный, оказывается, смотрины невест устроил, из двух тысяч,

собранных в Александровскую слободу, двенадцать осталось. Среди них

Марфа. Ни Лыков, ни Грязной не знали, что Марфа должна быть на

смотринах. А что, если царь выберет ее? Оба очень взволнованы (но

Григорий не должен подавать виду). Их голоса сплетаются — каждый

поет о своем. В конце концов Грязной предлагает себя в дружки (по

старой русской традиции на свадьбе должен быть дружко). Доверчивый

Лыков, не подозревая со стороны Григория ничего дурного, охотно

соглашается. Собакин уходит, чтобы распорядиться об угощении

гостей. Грязной и Лыков ненадолго остаются одни. Лыкова по-прежнему

беспокоит, что делать, если царю приглянется все же Марфа? Он

спрашивает об этом Грязного. Тот поет свою ариетту «Что делать?

Пускай во всем Господня будет воля!» В конце ариетты он притворно

желает счастья Лыкову.

Входит Собакин со стопкой меда и чарками. Гости

выпивают. Слышен стук калитки. Это вернулись (со смотрин у царя)

Марфа и Дуняша, а вместе с ними и Домна Ивановна Сабурова, мать

Дуняши и купеческая жена. Девушки пошли переодеть свои парадные

платья, а Домна Сабурова сразу является к гостям. Из ее рассказа

кажется, что царь остановил свой выбор на Дуняше, «ведь государь с

Дуняшей говорил». Короткий ответ не устраивает Собакина, он просит

рассказать подробнее. Ариозо Сабуровой — подробный рассказ о

царских смотринах. Вновь расцветшая надежда, вера в счастливое

будущее — содержание большой арии Лыкова «Туча ненастная мимо

промчалася». Лыков поет ее в присутствии Грязного. Они решают на

радостях выпить. Григорий отходит к окну, чтобы налить чарку (в

доме уже стемнело). В этот момент, когда на мгновение он

поворачивается спиной к Лыкову, он достает из-за пазухи порошок и

высыпает в чарку.

Входит Собакин со свечами. За ним Марфа, Дуняша,

Сабурова и девушки из прислуги Собакиных. По знаку Грязного Лыков

подходит к Марфе и останавливается рядом с нею; Грязной обносит

(как дружко) гостей напитком (в одной из чарок на подносе

приворотное зелье для Марфы). Лыков берет свою чарку, пьет и

кланяется. Марфа тоже выпивает — из той, что предназначена для нее.

Все пьют здоровье новобрачных, славят Собакина. Домна Сабурова

запевает величальную песню «Как летал сокол по поднебесью». Но

песня остается недопетой — вбегает Петровна; она сообщает, что к

Собакиным идут бояре с царским словом. Входит Малюта Скуратов с

боярами; Собакин и прочие кланяются им в пояс. Малюта сообщает, что

царь выбрал себе в жены Марфу. Все поражены. Собакин кланяется в

землю.

ДЕЙСТВИЕ IV

НЕВЕСТА

Проходная палата в царском тереме. В глубине, против

зрителей, дверь в покои царевны. Налево на первом плане дверь в

сени. Окна с позолоченными решетками. Палата обита красным сукном;

лавка с узорочными полавочниками. Впереди, с правой стороны,

парчовое «место» царевны. С потолка, на позолоченной цепи,

спускается хрустальное паникадило.

После небольшого оркестрового вступления звучит ария Собакина

«Забылся… авось полегче будет». Он глубоко опечален болезнью

дочери, от которой ее никто не может излечить. Из покоев царевны

выходит Домна Сабурова. Она успокаивает Собакина. Вбегает истопник.

Он сообщает, что к ним прибыл боярин с царским словом.

Этим боярином оказывается Григорий Грязной. Он

приветствует Собакина и докладывает, что лиходей Марфы под пыткой

во всем сознался и что государев лекарь (Бомелий) берется ее

излечить. Но кто же лиходей, спрашивает Собакин. Григорий не дает

ответа. Собакин уходит к Марфе. Григорий томится желанием видеть

Марфу. За сценой слышен ее голос. Марфа выбегает бледная,

встревоженная: она сама хочет говорить с боярином. Она садится на

«место». Она гневно говорит, что слухи лгут, что ее испортили. Из

сеней выходит Малюта с несколькими боярами и останавливается у

двери. И вот Григорий сообщает о том, что Иван Лыков покаялся в

намерении отравить Марфу, что государь велел его казнить и что он

сам, Григорий, покончил с ним. Услышав это, Марфа падает без

памяти. Общее смятение. К Марфе возвращаются чувства. Но ее

рассудок помутился. Ей кажется, что перед ней не Григорий, а ее

любимый Ваня (Лыков). И все, что ей было сказано, — это сон.

Григорий, видя, что и при помутившемся разуме Марфа стремится к

Ивану, осознает тщетность всех своих злодейских планов. «Так вот

недуг любовный! Обманул ты меня, обманул, басурман!» — в отчаянии

восклицает он. Не в силах снести душевных мук, Грязной сознается в

своем преступлении — это он оклеветал Лыкова и погубил невесту

государя. Марфа по-прежнему воспринимает все как сон. Она

приглашает Ивана (за которого принимает Грязного) в сад, предлагает

ему поиграть в догонялки, бежит сама, останавливается… Марфа поет

свою последнюю арию «Ах, посмотри: какой же колокольчик я сорвала

лазоревый». Грязной не в силах этого вынести. Он предает себя в

руки Малюты: «Веди меня, Малюта, веди на грозный суд». Из толпы

выбегает Любаша. Она признается, что подслушала разговор Григория с

Бомелием и подменила приворотное зелье на смертельное, и Григорий,

не зная об этом, поднес его Марфе. Марфа слышит их разговор, но

по-прежнему принимает Григория за Ивана. Григорий же выхватывает

нож и, проклиная Любашу, вонзает его ей прямо в сердце. Собакин и

бояре бросаются к Грязному. Его последнее желание — проститься с

Марфой. Его уводят. В дверях Грязной в последний раз оборачивается

к Марфе и посылает ей прощальный взгляд. «Приди же завтра, Ваня!» —

последние слова помутившейся рассудком Марфы. «Ох, Господи!» —

единый тяжелый вздох издают все близкие к Марфе. Шквальным

нисходящим хроматическим пассажем оркестра завершается эта драма.

А. Майкапар

История создания

В основу оперы «Царская невеста» положена одноименная драма

русского поэта, переводчика и драматурга Л. А. Мея (1822—1862). Еще

в 1868 году по совету Балакирева Римский-Корсаков обратил внимание

на эту пьесу. Однако к созданию оперы на ее сюжет композитор

приступил лишь тридцать лет спустя.

Сочинение «Царской невесты» было начато в феврале 1898 года и

закончено в течение 10 месяцев. Премьера оперы состоялась 22

октября (3 ноября) 1899 года в московском театре частной оперы С.

И. Мамонтова.

Действие «Царской невесты» Мея (пьеса написана в 1849 году)

происходит в драматичную эпоху Ивана Грозного, в период жестокой

борьбы царской опричнины с боярством. Эта борьба, способствовавшая

объединению русского государства, сопровождалась многочисленными

проявлениями деспотизма и произвола. Напряженные ситуации той

эпохи, представители различных слоев населения, жизнь и быт

московской Руси исторически правдиво обрисованы в пьесе Мея.

В опере Римского-Корсакова сюжет пьесы не претерпел сколько-нибудь

существенных изменений. В либретто, написанное И. Ф. Тюменевым

(1855—1927), вошли многие стихи драмы. Светлый, чистый образ Марфы,

невесты царя, — один из наиболее обаятельных женских образов в

творчестве Римского-Корсакова. Марфе противостоит Грязной —

коварный, властный, не останавливающийся ни перед чем в

осуществлении своих замыслов; но Грязной обладает горячим сердцем и

падает жертвой собственной страсти. Реалистически убедительны

образы покинутой любовницы Грязного Любаши, юношески

простосердечного и доверчивого Лыкова, расчетливо-жестокого

Бомелия. На всем протяжении оперы ощущается присутствие Ивана

Грозного, незримо определяющего судьбы героев драмы. Лишь во втором

действии ненадолго показывается его фигура (эта сцена отсутствует в

драме Мея).

Музыка

«Царская невеста» — реалистическая лирическая драма, насыщенная

острыми сценическими ситуациями. При этом отличительной ее чертой

является преобладание закругленных арий, ансамблей и хоров, в

основе которых лежат красивые, пластичные и

проникновенно-выразительные мелодии. Господствующее значение

вокального начала подчеркивается прозрачным оркестровым

сопровождением.

Решительная и энергичная увертюра своими яркими контрастами

предвосхищает драматизм последующих событий.

В первом акте оперы взволнованный речитатив и ария («Куда ты, удаль

прежняя, девалась?») Грязного служит завязкой драмы. Хор опричников

«Слаще меду» (фугетта) выдержан в духе величальных песен. В ариозо

Лыкова «Иное все» раскрывается его лирически-нежный, мечтательный

облик. Хоровая пляска «Яр-хмель» («Как за реченькой») близка к

русским плясовым песням. Скорбные народные напевы напоминает песня

Любаши «Снаряжай скорей, матушка родимая», исполняемая без

сопровождения. В терцете Грязного, Бомелия и Любаши преобладают

чувства скорбной взволнованности. Дуэт Грязного и Любаши, ариозо

Любаши «Ведь я одна тебя люблю» и ее заключительное ариозо создают

единое драматическое нарастание, ведущее от печали к бурному

смятению конца акта.

Музыка оркестрового вступления ко второму акту имитирует светлый

перезвон колоколов. Безмятежно звучит начальный хор, прерываемый

зловещим хором опричников. В девически нежной арии Марфы «Как

теперь гляжу» и квартете господствует счастливое умиротворение.

Оттенок настороженности и затаенной тревоги вносит оркестровое

интермеццо перед появлением Любаши; оно основано на мелодии ее

скорбной песни из первого акта. Сцена с Бомелием — напряженный

дуэт-поединок. Чувством глубокой печали проникнута ария Любаши

«Господь тебя осудит». Бесшабашный разгул и молодецкая удаль

слышатся в лихой песне опричников «То не соколы», близкой по

характеру к русским разбойничьим песням.

Торжественным, спокойным оркестровым вступлением открывается третий

акт. Терцет Лыкова, Грязного и Собакина звучит неторопливо и

степенно. Беспечна, беззаботна ариетта Грязного «Пускай во всем».

Ариозо Сабуровой — рассказ о царских смотринах, ария Лыкова «Туча

ненастная мимо промчалася», секстет с хором исполнены мирного покоя

и радости. С народными свадебными песнями связана величальная «Как

летал сокол по поднебесью».

Вступление к четвертому акту передает настроение обреченности.

Сдержанная скорбь слышится в арии Собакина «Не думал, не гадал».

Напряженным драматизмом насыщен квинтет с хором; признание Грязного

образует его кульминацию. Мечтательно хрупкая и поэтичная ария

Марфы «Иван Сергеич, хочешь, в сад пойдем?» образует трагический

контраст рядом с отчаянием и исступленным драматизмом встречи

Грязного и Любаши и краткого заключительного ариозо Грязного

«Страдалица невинная, прости».

М. Друскин

История сочинения «Царской невесты» так же проста и коротка, как история «Ночи перед Рождеством»: задуманная и начатая в феврале 1898 года, опера была сочинена и завершена в партитуре в течение десяти месяцев и в следующем сезоне поставлена Частной оперой. Решение писать «Царскую невесту» родилось словно внезапно, после долгих обсуждений других сюжетов (Среди сюжетов, обсуждавшихся в это время с Тюменевым, были и другие драмы из русской истории. Либреттист предлагал собственные разработки: «Бесправье» — московская Русь XVII века, народные восстания, «Мать» — из старого московского быта, «Заветный пояс» — из времен удельных княжеств; поминались вновь «Евпатий Коловрат», а также «Песня о купце Калашникове».), но, как указано в «Летописи», обращение к драме Мея было «давнишним намерением» композитора — вероятно, с 60-х годов, когда над «Царской невестой» задумывались Балакирев и Бородин (последний сделал, как известно, несколько эскизов для хоров опричников, которые потом были использованы в «Князе Игоре» в сцене у Владимира Галицкого). Сценарий был набросан самим композитором, «окончательная выработка либретто с разработкою лирических моментов и вставными, дополнительными сценами» поручена Тюменеву.

В основе драмы Мея из времен Ивана Грозного лежит характерный для романтической драмы любовный треугольник (точнее, два треугольника: Марфа — Любаша — Грязной и Марфа — Лыков — Грязной), осложненный вмешательством роковой силы — царя Ивана, чей выбор на смотре невест падает на Марфу. Конфликт личности и государства, чувства и долга очень типичен для многочисленных пьес, посвященных эпохе Грозного. Как и в «Псковитянке», в центре «Царской невесты» образ счастливо начавшейся и рано загубленной молодой жизни, но, в отличие от первой драмы Мея, здесь нет больших народных сцен, социально-исторической мотивировки событий: Марфа погибает в силу трагического стечения личных обстоятельств. И пьеса, и опера, написанная по ней, принадлежат не к типу «исторических драм», как «Псковитянка» или «Борис», а к типу произведений, где историческая обстановка и персонажи — исходное условие для развития действия. Можно согласиться с Н. Н. Римской-Корсаковой и Бельским, которым эта пьеса и ее характеры не казались оригинальными. Действительно, по сравнению с предыдущими операми Римского-Корсакова, где либретто созданы по замечательным литературным памятникам либо разрабатывают новую для оперного жанра образность, сюжеты «Царской невесты», «Пана воеводы» и, в меньшей степени, «Сервилии» носят оттенок мелодрамы. Но для Римского-Корсакова в его тогдашнем умонастроении они открывали новые возможности. Не случайно для трех подряд созданных опер он избрал сюжеты во многом похожие: в центре — идеальный, но не фантастический, женский образ (Марфа, Сервилия, Мария); по краям — положительные и отрицательные мужские фигуры (женихи героинь и их соперники); в «Пане воеводе» есть, как и в «Царской невесте», контрастный «темный» женский образ, присутствует мотив отравления; в «Сервилии» и «Царской невесте» героини гибнут, в «Пане воеводе» помощь небес приходит в последнюю минуту.

Общий колорит сюжета «Царской невесты» напоминает такие оперы Чайковского, как «Опричник» и особенно «Чародейка»; вероятно, возможность «посоревноваться» с ними имелась Римским-Корсаковым в виду (как и в «Ночи перед Рождеством»). Но ясно, что главную приманку для него во всех трех операх представляли центральные женские фигуры и, до известной степени, картины быта, уклада. Не выдвигая таких сложностей, какие возникали в предыдущих операх Римского-Корсакова (большие народные сцены, фантастика), данные сюжеты позволяли сосредоточиться на чистой музыке, чистой лирике. Это подтверждается и строками о «Царской невесте» в «Летописи», где речь идет преимущественно о музыкальных проблемах: «Стиль оперы должен был быть певучий по преимуществу; арии и монологи предполагались развитые, насколько позволяли драматические положения; голосовые ансамбли имелись в виду настоящие, законченные, а не в виде случайных и скоропреходящих зацепок одних голосов за другие, как то подсказывалось современными требованиями якобы драматической правды, по которой двум или более лицам говорить вместе не полагается. <…> Сочинение ансамблей: квартета II действия и секстета III, вызывало во мне особый интерес новых для меня приемов, и я полагаю, что, по певучести и изяществу самостоятельного голосоведения, со времен Глинки подобных оперных ансамблей не было. <…> „Царская невеста“ оказалась написанною для строго определенных голосов и выгодно для пения. Оркестровка и разработка аккомпанемента, несмотря на то, что голоса выставлялись мной не всегда на первый план, а состав оркестра взят был обыкновенный, оказались везде эффектными и интересными».

Поворот, совершенный композитором после «Садко» в «Царской невесте», оказался столь резким, что многими поклонниками искусства Римского-Корсакова был воспринят как отход от кучкизма. Эту точку зрения выражала Н. Н. Римская-Корсакова, сожалевшая, что опера вообще написана; гораздо мягче — Бельский, утверждавший, что «новая опера стоит… совершенно особняком… даже отдельные места не напоминают ничего из прошлого». Московский критик Э. К. Розенов в своей рецензии на премьеру отчетливо сформулировал идею «отхода Корсакова от кучкизма»: «Целый ряд поразительно реальных и глубоко проникнутых типов, как бы выхваченных из самых недр русской жизни, выступили один за другим перед оперной публикой в творениях новой русской школы, убедив общество в том, что задачи современной музыкальной драмы значительны, разумны и широкообъемлющи и что в сравнении с нею музыкальное сладкозвучие, виртуозные бравуры и сентиментальничания французско-немецко-итальянской оперы прежнего типа представляются лишь детским лепетом. <…> „Царская невеста“, являясь, с одной стороны, высшим образцом современной оперной техники, по существу оказывается — со стороны автора — шагом к сознательному отречению его от заветнейших принципов новой русской школы. К какому новому пути приведет это отречение нашего любимого автора — покажет будущее».

Критика другого направления приветствовала «опрощение» композитора, «стремление автора к примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы», видела в «Царской невесте» образец антивагнеровского движения к «закругленной мелодии», к традиционному оперному действию, где «композитору чрезвычайно удалось согласовать законченность музыкальных форм с верностью выражения драматических положений». У публики сочинение имело очень крупный успех, перекрывающий даже триумф «Садко».

Сам композитор полагал, что критика просто сбилась с толку — «всё устремилось на драматизм, натурализм и прочие измы», — и присоединился к мнению публики. Римский-Корсаков оценивал «Царскую невесту» необычайно высоко — наравне со «Снегурочкой» и настойчиво повторял такое утверждение на протяжении нескольких лет (например, в письмах к жене и к Н. И. Забеле — первой исполнительнице роли Марфы). Отчасти оно носило полемический характер и вызывалось мотивами борьбы за творческую свободу, о которых говорилось выше: «…У них [музыкантов] для меня намечена специальность: фантастическая музыка, а драматической меня обносят. <…> Неужели мой удел рисовать только чуд водяных, земных и земноводных? «Царская невеста» вовсе не фантастична, а «Снегурочка» очень фантастична, но и та и другая весьма человечны и душевны, а «Садко» и «Салтан» значительно лишены этого. Вывод: из многих моих опер я люблю более других «Снегурочку» и «Царскую невесту». Но верно и другое: «Я заметил, — писал композитор, — что многие, которые или с чужих слов или сами по себе были почему-либо против „Царской невесты“, но прослушали ее раза два или три, начали к ней привязываться… видно, и в ней есть кое-что непонятное, и она оказывается не так проста, как кажется». Действительно, под обаяние этой оперы со временем отчасти подпала ее последовательная противница — Надежда Николаевна (После премьеры оперы в Мариинском театре в 1901 году Надежда Николаевна писала мужу: «Я вспоминаю то, что писала тебе о „Царской невесте» после первого представления в Московской Частной опере, и нахожу, что от многого, мною тогда сказанного, я не отказалась бы и теперь, например, от своего мнения о партии Малюты, недостатков либретто, плохого и ненужного трио в первом акте, плаксивого дуэта там же и проч. Но это только одна сторона медали. <…> Я почти ничего не говорила о достоинствах, о многих прекрасных речитативах, о сильном драматизме четвертого действия и, наконец, об изумительной инструментовке, которая только теперь, в исполнении прекрасного оркестра, стала для меня вполне ясна».) и «идейно» не сочувствовавший опере Бельский (В. И. Бельский, осторожно, но определенно критиковавший драматургию оперы после первого прослушивания, писал, однако, про последнее действие: «Это такое идеальное сочетание так часто дерущихся между собой красоты и психологической правды, такой глубоко поэтичный трагизм, что слушаешь как очарованный, ничего не анализируя и не запоминая. Из всех сцен в операх, исторгающих слезы сочувствия, смело можно сказать, — эта самая совершенная и гениальная. А вместе с тем это еще новая сторона вашего творческого дара…»).

Б. В. Асафьев считал, что сила воздействия «Царской невесты» — в том, что «тема любовного соперничества… и давняя оперно-либреттная ситуация „квартетности“… озвучена здесь в интонациях и рамке русской реалистической бытовой драмы в далекой перспективе, что тоже усиливает ее романтическую и романтическую привлекательность», а главное, в «богатой русской проникновенно эмоциональной напевности».

Ныне «Царская невеста» в общем контексте творчества Римского-Корсакова отнюдь не воспринимается как произведение, порывающее с кучкизмом, скорее — как объединяющее, итожащее московскую и петербургскую линии русской школы, а у самого композитора — как звено цепи, ведущей от «Псковитянки» к «Китежу». Более всего это относится к сфере интонационности — не архаической, не обрядовой, а чисто лирической, естественно бытующей, как бы разлитой во всей русской жизни песенности. Характерно и ново для Римского-Корсакова наклонение общего песенного колорита «Царской невесты» к романсовости в ее народном и профессиональном преломлениях. И наконец, еще одна существеннейшая черта стиля этой оперы — глинкианство, о чем очень выразительно написал Е. М. Петровский после премьеры оперы в Мариинском театре: «Особенность „Царской невесты“ — не в „отступлениях“ или „преступлениях“ против эстетических принципов текущего дня», а «в тех реально-ощутимых веяниях глинкинского духа, которыми до странности проникнута вся опера. Не хочу этим сказать, что то или иное место напоминает соответствующие места в композициях Глинки. <…> Невольно кажется, что подобная „глинкинизация“ сюжета входила в намерения автора и что опера с таким же (и еще большим!) правом могла бы быть посвящена памяти Глинки, как предшествующий ей „Моцарт и Сальери“ — памяти Даргомыжского. Дух этот сказался как в стремлении к возможно широкой, плавной и гибкой мелодии и к мелодической содержательности речитативов, так и — в особенности — в преобладании характерной полифонии аккомпанемента. Своей ясностью, чистотой, певучестью последняя необходимо вызывает в памяти многие эпизоды „Жизни за царя“, в которой именно этой своеобразной полифонностью аккомпанемента Глинка далеко перешагнул через условную и ограниченную манеру современной ему западной оперы».

В «Царской невесте», в отличие от предшествующих опер, композитор, любовно рисуя быт, уклад (сцена в доме Грязного в первом действии, сцены перед домом и в доме Собакина во втором и третьем действиях), по сути не пытается передать дух эпохи (немногочисленные приметы времени — величание в первом действии и «знаменный» лейтмотив Грозного, взятый из «Псковитянки»). Он устраняется также от звуковых пейзажей (хотя мотивы природы звучат в подтексте обеих арий Марфы и первой арии Лыкова, в идиллии начала второго действия — народ расходится после вечерни).

Критики, которые в связи с «Царской невестой» писали об отказе Римского-Корсакова от «вагнеризма», заблуждались. В этой опере по-прежнему важную роль играет оркестр, и хотя здесь нет развернутых «звуковых картин», как в «Ночи перед Рождеством» или «Садко», их отсутствие уравновешивается большой увертюрой (напряженностью, драматизмом образов она напоминает увертюру «Псковитянки»), выразительным интермеццо во втором действии («портрет Любаши»), вступлениями к третьему и четвертому действиям («опричнина» и «судьба Марфы») и активностью инструментального развития в большинстве сцен. Лейтмотивов в «Царской невесте» немало, и принцииы их использования — такие же, как в предшествующих операх композитора. Наиболее заметную (и наиболее традиционную) группу составляют «фатальные» лейттемы и лейтгармонии: темы лекаря Бомелия, Малюты, два лейтмотива Грозного («Слава» и «знаменный»), «аккорды Любаши» (тема рока), аккорды «приворотного зелья». В партии Грязного, тесно соприкасающейся со сферой фатального, большое значение имеют драматические интонации его первого речитатива и арии: они сопровождают Грязного до конца оперы. Лейтмотивная работа, если можно так выразиться, обеспечивает движение действия, но главный акцент ставится не на этом, а на двух женских образах, ярко выступающих на фоне красиво, любовно, в лучших традициях русской живописи XIX века прописанного старого быта.

В авторских комментариях к драме Мей называет двух героинь «Царской невесты» «песенными типами» и приводит для их характеристики соответствующие песенные народные тексты (Идея «кроткого» и «страстного» (или «хищного») типов русского женского характера была одной из любимых в течении «почвенничества», к которому принадлежал Мей. Теоретически она разрабатывалась в статьях Аполлона Григорьева и была развита другими писателями этого направления, включая Ф. М. Достоевского.). А. И. Кандинский, анализируя эскизы «Царской невесты», отмечает, что первые наброски для оперы носили характер лирической протяжной песни, причем ключевые интонационные идеи относились сразу к обеим героиням. В партии Любаши склад протяжной песни был сохранен (песня без сопровождения в первом действии) и дополнен драматически-романсовыми интонациями (дуэт с Грязным, ария во втором действии).

Центральный в опере образ Марфы имеет уникальное композиционное решение: по сути, Марфа как «лицо с речами» появляется на сцене дважды с одинаковым музыкальным материалом (арии во втором и четвертом действиях). Но если в первой арии — «счастье Марфы» — ударение поставлено на светлые песенные мотивы ее характеристики, а восторженная и таинственная тема «златых венцов» только экспонируется, то во второй арии — «на исход души Марфы», предваряемой и прерываемой «фатальными» аккордами и трагическими интонациями «сна», — «тема венцов» допевается и раскрывается ее значение как темы предчувствия иной жизни. Такое толкование подсказывает генезис и дальнейшее развитие этой интонационности у Римского-Корсакова: появляясь в «Младе» (одна из тем тени княжны Млады), она, после «Царской невесты», звучит в сцене смерти «Сервилии», а потом в «райской свирели» и песнях Сирина и Алконоста в «Китеже». Употребляя термины эпохи композитора, можно назвать этот тип мелодики «идеальным», «общечеловеческим», хотя в партии Марфы он сохраняет вместе с тем русскую песенную окраску. Сцена Марфы в четвертом действии не только скрепляет всю драматургию «Царской невесты», но и выводит ее за пределы бытовой драмы к высотам подлинной трагедии.

М. Рахманова

«Царская невеста» — одна из самых проникновенных опер Римского-Корсакова. Она стоит особняком в его творчестве. Ее появление вызвало ряд критических упреков в отходе от «кучкизма». Мелодичность оперы, наличие законченных номеров было воспринято многими как возврат композитора к старым формам. Римский-Корсаков возражал критикам, говорил, что возврат к пению не может быть шагом назад, что нельзя в погоне за драматизмом и «жизненной правдой» следовать только путем мелодекламации. Композитор в этом сочинении наиболее близко подошел к оперной эстетике Чайковского.

Премьера, состоявшаяся в Московской частной русской опере Мамонтова, отличалась профессионализмом всех компонентов спектакля (художник М. Врубель, реж. Шкафер, партию Марфы пела Забела).

Незабываемы замечательные мелодии оперы: речитатив и ария Грязного «С ума нейдёт красавица» (1 д.), две арии Любаши из 1 и 2 д., финальная ария Марфы из 4 д. «Иван Сергеич, хочешь в сад пойдём» и др. На императорской сцене опера была поставлена в 1901 (Мариинский театр). В 1902 состоялась пражская премьера. Опера не сходит со сцен ведущих российских музыкальных театров.

Дискография: CD — Le Chant du Monde. Дир. Мансуров, Собакин (Нестеренко), Марфа (Вишневская), Грязной (Валайтис), Малюта Скуратов (В. Морозов), Лыков (Атлантов), Любаша (Архилова), Бомелий (Соколов), Сабурова (Андреева) — CDM Russian Season. Дир. Чистяков, Собакин (Глубокий), Марфа (Кудрявченко), Грязной (Верестников), Малюта Скуратов (Низиенко), Лыков (Мишенькин), Любаша (Терентьева), Бомелий (Кудряшов), Сабурова (Удалова).

Е. Цодоков

реклама

вам может быть интересно

Записи

Публикации

Главы из книг

- Краткие содержания

- Опера и балет

- Царская невеста

Царская невеста — краткое содержание оперы Римского-Корсакова по действиям

Действие первое.

Страшные времена XVI века. Царствование Ивана Грозного. В древнерусской крепости Александровская слобода идет пирушка, устроенная опричником Григорием Грязным, по поводу отказа ему в женитьбе родителями красавицы Марфы, дочери купца. Девушка уже просватана за другого человека — Ивана Лыкова, который также приглашен на праздник. Среди гостей Малюта Скуратов, царский лекарь Елисей. Хозяин представляет гостям Любашу, как свою любовницу. Девушка любит Григория и не скрывает своих чувств к нему. Грязный любит другую и просит у Елисея Бомелия снадобье, чтобы приворожить возлюбленную. Тот обещает помочь и приготовить такое лекарство. Подслушав беседу с лекарем, Любаша просит Григория не бросать ее. Грязный не отвечает девушке и уходит от нее. Брошенная девушка решает отомстить обидчику и его возлюбленной.

Действие второе.

Марфа со своей подружкой Дашей ждет на улице после церковной службы своего жениха Ивана. Девушки стоят у дома, делятся секретами, обсуждают женихов. Мимо них на лошадях проезжают два незнакомца. Один из них царь Иван Грозный, который подыскивает себе невесту. Великое множество красавиц прибыли в слободу, чтобы занять место царской невесты, но лишь Марфе не нужно сердце государя, девушка влюблена в своего жениха. Она мечтает о скорейшей свадьбе со своим Иваном, он для нее единственный мужчина на всем белом свете. Царю приглянулась красавица и он остановился понаблюдать за ней. Марфе стало не уютно от взлгяда незнакомца ( она не узнала во всаднике Грозного) , у нее зародилось нехорошее предчувствие, но она отогнала его от себя . Дождавшись отца и жениха девушка уходит домой.

Любаша, узнавши где живет Марфа, отправляется к ее дому. Увидев красоту девушки, соперница решает погубить ее. Ревнивица обращается к лекарю с просьбой изготовить зелье для потере красоты и здоровья. Она обещает ему все свое богатство, но Елисею нужна сама Любаша. Девушка обещает полюбить его за зелье.

Третье действие.

Царские смотрины невест затягиваются. Государь не может выбрать себе избранницу. Доходит очередь до Марфы и ее подружки Даши. Окружающие переживают, что царю приглянется Марфа и ее свадьба с Иваном Лыков сорвется. Во время смотрин Иван Грозный практически не обращает внимание на Марфу, больше беседует с Дашей. По возвращению девушек домой, Иван Лыков обрадовался, что его невесту не выбрал царь. Начинается праздник. Молодых приходит поздравить опричник Григорий. Он подает паре вино, в которое добавил зелье, приготовленное Бомелией. Неожиданно входит Малюта, который сообщает, что Иван Грозный выбрал себе в жены Марфу.

Четвертое действие.

Царская невеста живет во дворце. Она тоскует по любимому. Девушка неожиданно тяжело заболевает и с каждым днем ее здоровье все ухудшается. Что случилось с красавицей никто не может понять. Григорий Грязный сообщает Марфе, что ее жениха Ивана казнили, за то, что он признался в ее отравлении. Девушка впадает в беспамятства. Придя в себя она теряет разум. Все происходящее она воспринимает как страшный сон. Грязный не может видеть нестерпимые страдания любимой Марфы и признается в привороте девушки снадобьем. Опричник специально оклеветал Лыкова.

В признание вмешивается Любава. Она виновница болезни Марфы, поскольку зелье Григория она подменила . Опричник убивает девушку, его уводят царские слуги. Безумная царская невеста остается одна, продолжая ждать своего Ваню.

Опера показывает величающую силу любви. Несмотря на тяжелые исторические времена люди продолжали любить. Влюбленные готовы на любые жертвы за любимого, и даже царь не властен, заставить девушку полюбить другого. Истинную любовь невозможно купить положением, богатством, деньгами. Истинная любовь не подвластна законам, царской власти, она свободна. Человека силой можно подчинить своей воли, но невозможно заставить полюбить.

Читательский дневник.

Царская невеста. Читательский дневник

Советуем почитать

- Кавказский пленник — краткое содержание рассказа Саши Чёрного

Две девочки были под большим впечатлением после прочтения книги «Кавказский пленник, автором которого был Толстой Лев Николаевич. Они встали, уткнувшись в стеклянную дверь, через которую был виден сад. Им было очень грустно.

- Краткое содержание романа Иметь и не иметь Хемингуэй

Произведение «Иметь и не иметь» было опубликовано известным американским автором Эрнестом Хемингуэем в 1937 году. Главным героем романа является обыкновенный рыбак, которого непростая жизненная ситуация вынуждает заняться контрабандой.

- Краткое содержание книги Маленький оборвыш Гринвуда

Повесть «Маленький оборвыш» впервые была опубликована английским автором Джеймсом Гринвудом в 1866 году. Главным героем произведения становится паренек, перенесший множество тяжелейших испытаний и страданий

- Красная горка — краткое содержание сказки Бианки

Когда наступила пора, вместе со своей возлюбленной красноголовый воробей по имени Чик решили обустроить гнездо. Но он был драчуном, поэтому решил применить здесь свое мастерство. После обманного завоевания чужого гнезда

- Краткое содержание повести Праздник непослушания Михалкова

Произведение по жанровой направленности является детской литературной сказкой, главными героями которой является Малыш, карлик Фантик, служащий в цирке, а также маленькие детишки.

Краткое содержание Оперы Римского-Корсакова Царская невеста для читательского дневника

Григорий уже давно влюблен в Марфу, которая является дочерью новгородского купца. Вот только сказать ей об этом никак не решается. А когда вдруг решился, то получил отказ, ведь она уже была выдана замуж за богатого боярина Лыкова. Очень грустно стало на душе у Григория, и тогда он решил создать пирушку, которая поможет ему хотя бы на время забыть про свои горечи и хорошенько развлечься. Собралось огромное количество разных гостей и среди них Григорий увидел того самого мужа его Марфы.

Также на этой пирушке был местный лекарь, который при помощи различных травок смог вылечить сердце и душу многих жителей этого города. Вот и Григорий просит у лекаря такое средство, которое поможет приворожить девушку и сделать так, чтобы кроме него она больше никого не любила и лекарь обещает ему помочь, но для начала он должен собрать все необходимые компоненты. Этот разговор слышала Любаша, которая уже давно влюблена в него, вот только положительного ответа от мужчины никак не может дождаться. Но сдаваться она не собирается и продолжает свои попытки по завоеванию его сердца.

Тем временем Марфа вместе со своей подругой отслужили службу, и теперь можно было возвращаться домой. По дороге они общаются на разные темы, и вдруг девушка вспомнила своего друга детства и рассказала обо всем своей лучшей подруге. А мимо них проезжал Григорий, когда он увидел свою любимую, то не мог отвести от нее взгляда, и это заметила сама девушка. Вот только мужчину не узнала.

Любаша для начала решила посмотреть, кто же такая Марфа и чем же она так сильно ранила в сердце Григория. Когда она увидела девушку, то поняла, что своей красотой может затмить любую девушку. И тогда решила действовать наверняка и отправилась к лекарю. Там она попросила такое зелье, которое может навсегда сделать красивую девушку страшной и никому не нужной и обещает, что может отдать ему все свои драгоценности. Вот только не драгоценности ему нужны, а сама девушка. Любаша не согласна на такой уговор и тогда он грозится обо всем рассказать Григорию и девушка соглашается.

Незаметно лекарь высыпает приготовленное зелье в кружку к Марфе. Сначала ничего не происходило, но уже немного попозже на нее вдруг напала очень сильная хворь. Григорий сразу же все понял и отправился к лекарю, который только под пытками рассказал всю правду. Мужчина после этого казнил его. А тем временем Марфе становилось все хуже и хуже.

Оцените произведение:

- 3.21

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Голосов: 24

Читать краткое содержание Римский-Корсаков — Царская невеста. Краткий пересказ. Для читательского дневника возьмите 5-6 предложений

Оперы. Краткие содержания произведений

- Беллини — Норма

- Бизе — Кармен

- Вагнер — Летучий голландец

- Вагнер — Лоэнгрин

- Вагнер — Тангейзер

- Вагнер — Тристан и Изольда

- Вебер — Вольный стрелок

- Верди — Бал-маскарад

- Верди — Дон Карлос

- Верди — Набукко

- Верди — Риголетто

- Верди — Симон Бокканегра

- Верди — Травиата

- Верди — Трубадур

- Гершин — Порги и бесс

- Глинка — Иван Сусанин

- Глинка — Руслан и Людмила

- Гуно — Фауст

- Даргомыжский — Русалка

- Доницетти — Любовный напиток

- Доницетти — Лючия ди Ламмермур

- Иисус Христос — суперзвезда

- Иоланта

- Кальман — Принцесса цирка

- Кристоф Глюк — Орфей и Эвридика

- Леонкавалло — Паяцы

- Мазепа

- Моцарт — Волшебная флейта

- Моцарт — Дон Жуан

- Моцарт — Свадьба Фигаро

- Мусоргский — Хованщина

- Пуччини — Богема

- Пуччини — Джанни Скикки

- Пуччини — Мадам Баттерфляй (Чио-Чио-сан)

- Пуччини — Манон Леско

- Пуччини — Принцесса Турандот

- Римский-Корсаков — Псковитянка

- Римский-Корсаков — Садко

- Римский-Корсаков — Царская невеста

- Россини — Севильский цирюльник

- Рыбников — Юнона и Авось

- Чайковский — Евгений Онегин

- Чайковский — Пиковая дама

- Чайковский — Чародейка

- Шеридан — Дуэнья

Картинка или рисунок Римский-Корсаков — Царская невеста

Другие пересказы и отзывы для читательского дневника

- Краткое содержание Оперы Евгений Онегин Чайковского

Летний день в давно забытой деревне. В поместье принадлежащим Лариным кипит работа. Хозяйка в достаточно запущенном саду варит варенье, ей помогает старенькая женщина няня ее дочерей

- Краткое содержание Погодин Время говорит пора

Шесть часов утра, срабатывают будильники в коммунальной квартире, и все начинают потихоньку собираться на работу. Ребята же остаются спать, так как настала пора летних каникул. Так и остались в коммуналке

- Краткое содержание Лермонтов Вадим

Молодой нищий, который к тому же горбач, встречает возле церкви дворянина Палицына. Он просится к нему на работу и представляется Вадимом.

- Краткое содержание Корнель Гораций

В очень далекие времена, когда еще не существовало ныне самых развитых стран, было два основных государства, Рим и Альба и были они союзниками и торговыми партнерами

- Краткое содержание Достоевский Униженные и оскорбленные по главам

Сюжет произведения разворачивается вокруг главного героя Ивана Петровича, двадцатичетырехлетнего юношу, мечтающего стать писателем. Он вырос сиротой, а воспитывал его Николай Сергеевич Ихменев.

- Краткое содержание Золотой луг Пришвина

Летом у нас была одна забава. Мы с другом всегда ходили вместе: он спереди, а я сзади. И вот я назову его имя, он обернётся, и я на него направлю струю воздуха с семенами одуванчика.

Царь Иван Грозный и «Царская невеста»

Тему моей сегодняшней колонки подсказал показ оперы Римского-Корсакова «Царская невеста», поставленной в Большом театре в 2014 году (муз. руководитель Геннадий Рождественский, дирижер Туган Сохиев, режиссер-постановщик – Юлия Певзнер). Опера была показана 28 августа на канале КУЛЬТУРА.

Но прежде чем начать разговор — несколько слов в сторону. Все же сегодня Первое сентября, праздник огромного числа россиян — школьников, их учителей, родителей и дедушек-бабушек. А еще просто «болельщиков» за российскую школу. К таковым, не являясь на сегодня членом ни одной из перечисленных групп, причисляю себя.

Мои размышления о «Школе» на протяжении последних 27 лет вылились в книгу повестей «Афинская школа», которая должна скоро выйти в издательстве «Алетейя». А в колонке просто хочу поздравить всех причастных и непричастных к Первому сентября и вспомнить один эпизод, который плавно перенесет нас в эпоху Ивана Грозного.

Обратите внимание

В 1999 году, среди зимы и среди нескончаемой третьей четверти, мы с сыном приехали из Италии, где провели семь лет, в Россию. Не буду говорить, что этому предшествовало, главное: мы с ним вдвоем оказались в Москве.

Илюше после истории Древнего Рима на итальянском пришлось сразу окунуться в историю Средневековой Руси, соответственно, на русском.

Посыпались новые для него слова – боярин, дума, опричник. Объяснять их приходилось мне. С определением последнего, помню, были трудности. Говорила так: «Они были для народа – разбойники, убийцы и насильники, а для царя – верные слуги». Сын кивал понятливо, но сомневаюсь, что понимал слово «опричник» во всей его зловещей неоднозначности.

А вот интересно, что говорят об опричнине и опричниках учебники сегодня? Вполне возможно, что в духе современного «тренда», установленного нынешними идеологами-сталинистами, они бы меня поправили.

Как поправили «плохо знающего историю» умницу Сергея Эйзенштейна в постановлении ЦК ВКП(б), принятом по второй части фильма «Иван Грозный». Вдумайтесь: центральный партийный комитет принимает специальное постановление по поводу понимания истории советским кинорежиссером!