В старину в начале лета все юкагирские роды из разных притоков Колымы съезжались на общее собрание. Местность, где устраивалось собрание, называлась Шахадьибэ, что в переводе с юкагирского означает «место для сборов». В последние годы в городе Якутске юкагиры собираются на традиционное «собрание» в августе. Это обусловлено тем, что именно в это время в столицу съезжаются больше всего юкагиров из районов республики, кто в отпуск, кто поступать на учебу, а кто и на лечение. Вот и в это минувшее воскресенье, 18 августа, в местности Ус Хатын состоялся праздник «Шахадьибэ».

Издревле на Шахадьибэ юкагиры встречались с сородичами, обменивались новостями, уточняли планы на следующие сезоны, места кочевий оленей, охотничьих и рыболовных промыслов, и конечно же веселились, проводили время в пении, плясках, играх и состязаниях. Все это происходит и сейчас, все традиции соблюдаются.

Обряд благословения и кормления огня провел старейшина из села Андрюшкино Николай Афанасьевич Атласов. На языке тундренных юкагиров он сказал: «Дедушка Огонь! Всем духам наше угощение поровну распредели. Пусть все плохое от нас прочь гони. Пусть наша земля будет полной песнями, смехом счастливых людей. Пусть наш дом наше дыхание удлинит. Дедушка Огонь, ты тоже помоги нам в этом! Моллие, пусть все будет хорошо!»

С азартом прошел конкурс «Уха 2019», где было выставлено пять команд. Критерием оценки было: разведение костра, разделка рыбы, скорость приготовления , презентация рецепта, сервировка, и конечно же вкус ухи. По мнению взыскательного жюри у каждой команды была своя изюминка и ни одна уха не была одинаковой на вкус, хотя рыба была всем предоставлена одного сорта и веса. Все участники получили призы по номинациям: «Секрет бабушкиной ухи» — команда общины «Чубукулах», Среднеколымский район, «Дизайн и традиция» — команда ансамбля «Колымчанки», Вехнеколымский район, «Самая вкусная уха» — команда с. Андрюшкино, Нижнеколымский район, «Аутентичность» — команда с. Колымское, Нижнеколымский район, «Самая динамичная команда» — с. Андрюшкино, Нижнеколымский район.

Гости праздника оценили приготовленную по разным рецептам уху на совместном обеде.

Очень интересно участники фестиваля «Юкола 2019» рассказали о традиционных и современных способах приготовления этого национального продукта из рыбы. Оказалось, сегодня, если очень сильно захочется, даже зимой можно приготовить юколу, подержав ее в холодильнике или с помощью обыкновенного вентилятора. Вот так и происходит адаптация традиционного в современных реалиях жизни.

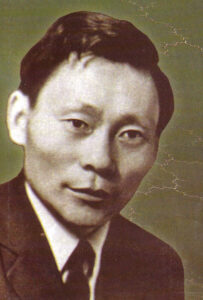

В этом году наш юкагирский художник, писатель, журналист и общественный деятель Николай Николаевич Курилов отметил свое 70-летие. На празднике была организована выставка его литературных произведений, а гости участвовали в викторине за знание творчества выдающегося представителя юкагирского народа.

Николай Курилов напомнил собравшимся, что они находятся на земле наших древних предков. Слово долины Туймада, где проходит праздник, происходит от юкагирского «туйумаа», что в переводе означает «земля окруженная сопками». Он пожелал не забывать свой родной язык, приучать детей говорить на юкагирском языке, помнить о своих великих предках, которые осваивали и жили на этой земле.

Всегда с успехом проходит концерт с участием творческих ансамблей и самодеятельных артистов разного возраста.

Необыкновенная дружеская атмосфера, эмоциональный подъем, интересная программа, показали значимость и актуальность мероприятия, о чем свидетельствовали положительные отзывы юкагиров Колымы, Аллаихи, Усть-Янья и представителей других народов, которые были гостями традиционного «собрания». Праздник «Шахадьибэ», без сомнения, является символом единения народа, дружбы и благоденствия.

Ирина Курилова, Илкэн

© Ассоциация КМНС Республики Саха (Якутия)

Ссылки по теме:

Шахадьибэ – 2018

В п.Черский отметили юкагирский праздник “Шахадьибэ”

Магаданские юкагиры отметили праздник «Шахадьибэ»

Юкагиры отметили праздник Шахадьибэ

Юкагиры встретились на Шахадьибэ

Долгожданное лето с его теплым ветром и свежим травяным запахом дарит всем северным народам чувство защищенности и покоя. Поэтому, именно в этот благодатный период, многие племена могли позволить себе долгожданные праздники.

У представителей древнего народа –юкагиров– тоже есть праздник расцвета природы, куда съезжаются люди с отдаленных мест. Он так и переводится с юкагирского «Шахадьибэ» — «собрание всех племен».

В старину празднество могло длиться до месяца. И оно имело не только ритуальную сторону, но и социально-коммуникативную: здесь можно было узнать последние новости отдельных родов, принять важные решения по совместным вопросам, присмотреть себе невесту или жениха.

Исследователи – этнографы отмечают, что дни летнего солнцестояния являлись в культовой практике юкагиров своеобразной точкой отсчета нового года. И важную роль здесь играли обряды: задабривания матушки-кормилицы Природы, кормления огня. И, конечно же, обряд встречи солнца, когда юкагиры демонстрируют главному покровителю-Солнцу любовь, согласие и мир.

Для Шахадьибэ все присутствующие надевают лучшие одежды, а по окончании обрядовой части все приглашаются к обильному столу из национальных блюд.

Важную часть праздника носят состязания на ловкость и выносливость, а также танцы. О всеобщем пристрастии юкагиров к танцевальным движениям, музыке писал еще Ф. Врангель в своих воспоминаниях. И если у якутов есть осуохай, то у юкагиров существует хоровод «Лонгдол», в который включаются все желающие.

Этот летний праздник символизирует единение народа, благоденствия и дружбы.

Юкагиры–древний народ, традиции которого складывались веками. Одна из них–праздник Шахадьибэ. Это праздник расцвета природы; праздник, собирающий юкагиров, живущих в разных местах северного края, своеобразный юкагирский новый год. В переводе с юкагирского языка слово «шахадьибэ» значит «собрание всех племен». В первых числах июля в поселке Сеймчан состоится этот юкагирский национальный праздник. Организаторы праздника–районная Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп Севера и Среднеканская централизованная клубная система.

Жители поселка проявляют большой интерес к этому национальному празднику и уже к ночи собираются на берегу местной реки Сеймчанка. Хозяйка праздника проведет обряды задабривания реки, кормления огня. Вместе с ней гости пройдут через «солнечную арку» (врата), а после, взявшись за руки, все участники устремятся на встречу восходящему солнцу. Традиционно гости праздника завязывают «ленты желаний». По завершении обрядовой части гости праздника будут приглашены к столу, где их угостят национальными блюдами.

Закончится праздник национальными играми на ловкость и силу–перетягиваниями палки, борьбой на медвежьей шкуре, перетягиваниями каната.

Статус проекта: проект не получил поддержки

Шахадьибэ (юкагирский национальный праздник): сохранение, развитие и пропаганда юкагирской культуры посредством возрождения этнокультурной среды

-

Конкурс

Первый конкурс 2022

-

Тип проекта

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

-

Тематическое направление

Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России – ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность. 193 народа, 270 языков и диалектов.

-

Номер заявки

ПФКИ-22-1-013767

-

Дата подачи

20.01.2022

-

Запрашиваемая сумма

2 981 740,00 ₽ -

Cофинансирование

1 007 500,00 ₽ -

Общая сумма расходов на реализацию проекта

3 989 240,00 ₽

-

Сроки реализации

18.02.2022 — 31.05.2023

-

Заявитель

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮКАГИРОВ «АЛАИЧИ» (ЛЮДИ ПЛЕМЕНИ АЛАИ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) -

ИНН

1418998001

-

ОГРН/ОГРНИП

1111400001591

- Обоснование

- Цель

- Задачи

- Актуальность и общественная значимость

- Целевые группы

- География проекта

Обоснование

Юкагиры являются одним из древнейших народов Сибири, проживающие в Якутии, Чукотке и Магаданской области. По переписи 2010 г. юкагиров было 1603 человека. При этом юкагиры делятся на тундренных и лесных юкагиров, отличающихся языками, культурой и хозяйственным укладом. Только в Республике Саха (Якутия) остались места компактного проживания юкагиров — это села Нелемное Верхнеколымского и Андрюшкино Нижнеколымского районов, в которых сохраняются культура и язык народа. Однако фактически язык и культура перестали функционировать.

Проект направлен на проведение мероприятий, на которых будет представлена юкагирская культура.

Центральным мероприятием станет юкагирский национальный праздник Шахадьибэ. Традиционно праздник Шахадьибэ проводился в июне и посвящался Солнцу, знаменуя начало календарного года у юкагиров, совпадая по времени с празднованием Нового года — Ысыаха — у якутов. Другой смысл праздника — встреча юкагирских родов, подведение итогов года, проведение творческих конкурсов и соревнований. В последние годы именно данный смысл стал основным в праздновании Шахадьибэ в г. Якутске, праздником не просто встречи, а единения народа, формирования единого этнического самосознания, т.к. юкагиры проживают очень дисперсно в разных удаленных районах по всему северо-востоку России, в силу чего юкагиры разных родов не имеют возможности встречаться друг с другом, не знают традиций и обрядов других родов. В рамках проведения праздника будут проведены обряды, презентации юкагирских родов, демонстрация традиционной одежды, различные конкурсы, соревнования по национальным видам спорта, отмечены знаменательные события юкагирского народа.

Фестиваль юкагирского кругового танца «Лохогануйли», возрожденный только в начале 2000-х годов, проводится в с. Андрюшкино с 2006 г. в марте-апреле. На данном фестивале юкагиры танцуют свой круговой танец «Лохогануйли», соревнуются запевалы, демонстрируется национальная одежда. Первоначально фестиваль проводился ежегодно и был популярным среди населения. Сейчас он потерял популярность и не всегда проводится. Проведение мероприятия в рамках проекта даст толчок и новое дыхание данному фестивалю.

Праздник в рамках Международного Дня коренных народов 9 августа в п. Черский будет проведен на берегу р. Колыма. Будут проведены конкурсы мастериц и национальной одежды, национальной кухни. Мероприятия Куриловской осени, традиционно приуроченных к 9 сентября, дню рождения юкагирского писателя Семена Курилова, проводятся в течение 1-2 месяцев и включают несколько мероприятий — Куриловские чтения, на котором вспоминают творчество юкагирских писателей, Национальные игры, на котором дети знакомятся с народными играми и участвуют в них, Конкурс чтецов, на котором участник на юкагирском языке исполняют стихи и песни.

Во всех мероприятиях активное участие примут фольклорные коллективы и самодеятельные артисты, которые представят свое творчество.

По итогам проекта будет выпущен буклет со сценариями национальных праздников и обрядов.

Цель

- сохранение, развитие и пропаганда юкагирской культуры посредством проведения этнокультурных мероприятий, поддержки фольклорных коллективов и самодеятельных исполнителей.

Задачи

- Проведение этнокультурных мероприятий

- Поддержка фольклорных ансамблей

- Поддержка самодеятельных исполнителей

География проекта

с. Нелемное Верхнеколымского района, п. Андрюшкино, п. Колымское, п. Черский Нижнеколымского района, г. Якутск

Целевые группы

- юкагиры

- жители Нижнеколымского и Верхнеколымского районов

- дети и молодежь

17.06.2022 Праздник Шахадьибэ

В посёлке Сеймчан традиционно стало проведение юкагирского праздника Шахадьибэ. 17 июня на берегу реки «Сеймчанка» прошёл национальный юкагирский праздник – встреча Нового года. В старину, в июне все юкагирские роды с разных притоков Колымы съезжались на общее собрание. Местность, где устраивалось собрание, называлось шахадьибэ, что в переводе с юкагирского означает «место для сборов». Длиться празднество могло до месяца.

Зрителей поздравили с знаменательным событием в этот день представители юкагирского, эвенского, якутского и бурятского народов, а также выступил с поздравлениями председатель собрания представителей Таланов Александр Николаевич. Работниками Дома Культуры была представлена концертная программа, а также выступила танцевальная группа Центра дополнительного образования.

На празднике жители и гости приняли участие в ритуале кормление огня и задабривание реки, которые проводила Хозяйка праздника Дарья Петровна Борисова – одна из немногих носителей юкагирского языка на территории округа. А также участники праздника проходили через «солнечную арку» и завязывали «ленты желаний». В ходе мероприятия приняли участие в национальном хороводе «Лондо», где в центре хоровода хозяин праздника Владимир Кураков весело бил в бубен подбадривая народ.

По завершении обрядовой части гости праздника были приглашены к столу, где их угощали национальными блюдами.

Закончился праздник национальными играми на ловкость и силу–перетягиваниями каната, борьбой на медвежьей шкуре.

Летний праздник, без сомнения, является символом единения народа, дружбы и благоденствия.

Юкагиры отметили праздник «Шахадьибэ»

20 августа 2022 г. на площадке «Северное сияние» местности Ус-Хатын прошел юкагирский национальный праздник «Шахадьибэ».

Праздник начался с обряда благословения и кормления огня.

Гостей приветствовали руководство Ассоциации юкагиров Якутии, представители Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) и Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

На празднике прошли конкурсы «Уха-2022», чтецов и национальных костюмов, фестиваль «Юкола-2022», презентация новых книг и методичек по юкагирскому языку, мастер-класс по юкагирским хороводным танцам «Лондо», «Лохо5ануйли», «Йэвлидьиэ», национальные игры и праздничный концерт.

Несмотря на то, что день выдался дождливым, все участники праздника были рады встрече с сородичами!

Фото: пресс-службы

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp

+7 (999) 174-67-82

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх

Шадрин В.И.

ИГИиПМНС СО РАН

Культура юкагиров является сложной для изучения специалистов. Причинами этого являются ассимляционные процессы, в результате которых сейчас сложно выделить типично юкагирские элементы, практическое исчезновение традиционного в современной жизни, малочисленность носителей этой богатой в прошлом культуры. Тем не менее мы остановимся на наиболее характерных чертах традиционной культуры юкагиров.

Юкагиры являются одним из немногих народов, до недавних пор сохранявших пережитки матриархата. Более того, следы этих традиций встречаются и в наши дни: многие семьи больше сохраняют тесные родственные связи с родственниками по линии матери, чем по отцовской; до сих пор некоторые женщины не изменяют своих девичьих фамилий после замужества; издавна существует либеральное отношение к добрачной свободе девушек и не встречает осуждения появление внебрачных детей; люди, тесно общающиеся с юкагирами отмечают ведущую роль женщин в решении большинства вопросов в своих семьях. Более того в прежние времена именно девушка выбирала себе мужа и в любое время могла дать ему развод. Исторические данные говорят о том, что без согласия Совета матерей не принимались важнейшие решения в жизни народа.

В семейной обрядности интерес представляет обычай стеснения – «ньихайруол/ньэхийини» (неговорения), широко распространенный в старые времена. Согласно нему определенным группам родственников запрещалось прямое общение – разговор, касание друг друга, даже прямой взгляд. При необходимости все контакты осуществлялись с помощью других родственников, в случаях отсутствия посредников – обращение шло в третьем лице через предметы. Запреты были столь строги, что известны случаи, когда при случайном контакте люди умирали от испуга.

Своеобразным являются представления о реинкарнации (переселении) души человека. Юкагиры верили в триединость души (“айбии”). Одна из них после смерти отправлялась в мир мертвых. Другая имеет вид двойника, которого могут видеть только шаманы, и которая после смерти переселяется в новорожденного ребенка. Третья душа-тень, которая свойственна также неодушевленным предметам. По Иохельсону “головная душа представляет интеллект, душа-сердце руководит движением, то есть, способностью живого существа перемещать себя в пространстве, а третья душа осуществляет контроль над физиологическими функциями”.

ИЗ ПРАКТИКИ: Вера в «айбии» до сих пор достаточно широко распространено среди людей старшего возраста. Они часто, по различным признакам, определяют, чья душа возродилась в ребенке. Так, одна женщина 70 лет уверена, что в одном из школьников живет душа ее покойного мужа, доказывая это следующими примерами: при рождении этого ребенка ей во сне явился муж, который стоял раздетый около печки и пытался отогреться – в этот же момент, роженицу с ребенком повезли в районный центр на вертолете и ребенок посинел от холода; при встрече в детсаде (она работала нянечкой) мальчик неоднократно называл ее “своей старухой” подобно ее мужу и проявлял странную тягу к ней; однажды летом, на рыбацком участке, вдруг спросил ее о сапогах, подаренные ей мужем незадолго до своей смерти и которые она впервые одела именно на этом участке; до сих пор этот мальчик, приходя с охоты, часть добычи обязательно приносит ей при этом не может объяснить причину этого.

Широко известен другой пример, связанный с рождением Семена Курилова. Родные определили, что к ним вернулся Курулэу Пэлдудиэ (т.е. старик Курилов), когда Семен успокоился только после того, как ему принесли вещи – кортик и медаль.

Возможно именно представления о реинкарнации души явились основой своеобразной системы воспитания юкагиров, основанной на уважении личности ребенка и равноправии вне зависимости от возраста. У юкагиров практически отсутствует принуждение, главный инструмент воспитания – пример и убеждение. А как может быть иначе, когда в ребенке видят возвратившегося предка? К сожалению, сейчас подобное воспитание дети могут получить только в тундре и тайге. Только этим можно объяснить, что носителями традиционного мировоззрения являются, в основном, оленеводы и охотники.

Именно традиционное мировоззрение юкагиров явилось почвой для возникновения стойкого мнения о «лености» и «легкомысленности» представителей юкагирского народа. Юкагиры считают, несмотря на все удары судьбы, что у природы нельзя брать сверх того, что нужно в этот момент. Если же удача улыбнулась и появился излишек, то его нельзя присваивать, нужно делиться с остальными. Это наглядно проявляется в обычае «хартат, хартак», аналог эвенского «нимат» – обязательной раздаче мяса и рыбы родственникам и знакомым. Следствием этих же представлений является неумение юкагиров делать запасы на будущее. До недавних пор считалось, что этим наносится оскорбление духам тайги, которые могут отвернуться от охотника.

Специалистов удивляет рационализм юкагирского счета, в котором просматриваются архаичные черты, очередной раз подтверждающие древность народа.

ЮКАГИРСКИЙ СЧЕТ (по В.И.Иохельсону): юкагирская система счета базируется на двух принципах – пятеричной и третичной. С одной стороны, за основу берется число три. Четыре (йэ’локун и йа’лохлои) означает три и один; шесть (малги’йалои) – это дважды три; семь (пурки’ои) – на один больше, чем шесть; восемь (малги’йэлоклои) означает дважды четыре; но пять (ньаханбой) имеет отношение к слову ханбо (ладонь, запястье, кисть руки, т.е. пять пальцев). Рассмотрим числа иркин (один), атахун (два), йэлокун (четыре) и кунэл (десять). Во все эти числа входит слог “кин”, “кун”, “хун”, который обозначает “палец”. Кунэл (десять) означает “пальцы все вместе”, т.е. десять. Ньаханибои (пять) – предположительно запястье, кисть руки.

- 1 – иркиэй,

- 2 – атахлой,

- 3 – йалой,

- 4 – илыклой,

- 5 – ньаханбой,

- 6 – малгийалой,

- 7 – пуркийэй,

- 8 – малгийилыклой,

- 9 – кунаиркильдьой,

- 10 – кунальой (совр. фонетика)

Одной из самых ярких черт юкагирской культуры является пиктографическое письмо – «шангар шорилэ», сопоставимое с письменностью индейцев Северной Америки. Оно писалось на бересте и подразделялось на бытовые и промысловое.

ИЗ ПРАКТИКИ: Бытовые письма – это любовные послания, которые писали только девушки. Люди схематично изображались в виде дерева, девушки – с косами, дом-ураса – своеобразным трапецивидным шатром над символами людей, чувства – мысли, любовь, симпатия – в виде неровной линии, идущей от головы человека к другому и переплетающейся в клубок над ним. Чем сильнее чувства, тем больше этот клубок. Могут встречаться различные препятствия, главное из которых – отсутствие взаимности. Рисунки-пиктограммы несли различную информацию о возрасте, материальном и семейном положении, занятиях и даже намерениях. Другой формой писем были промысловые послания, представляющие из себя своеобразные карты-схемы. В них также с помощью пиктограмм сообщалось о результатах охоты и рыбалки, местах стоянок и кочевок, важнейших событиях в жизни рода. При этом адресат, получив такое сообщение даже через несколько месяцев, легко ориентировался о времени сообщаемых событий. Т.е. письмо несло и календарную информацию.

Изображение людей в виде дерева является отражением своеобразных представлений об их тесной взаимосвязи. Так некоторые юкагиры имели свои деревья, породнение с которым происходило по обычаю орполубэ. По традиционному мнению все изменения с деревом отражали состояние здоровья породненного человека. Считалось также, что после смерти человек превращался в хвоинку.

ЮКАГИРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (по В.И.Иохельсону): год у юкагиров называется ньэмалгил, что дословно означает “все суставы”. Это указывает на своеобразную календарную систему, сходную с календарями других народов Сибири. Суть его заключается в следующем: пальцы сгибаются и соединяются третьими суставами, место соединения является первым месяцем – началом отсчета года. Т.к. система счета у юкагиров основана на лунном календаре (месяц по-юкагирски звучит так же, как луна – киндьэ), то её перенос на действующий календарь дает большие отклонения. Фактически начало юкагирского года приходится на дни летнего солнцестояния (22-23 июня), но мы будем считать первым месяцем июль. Итак, линия соединения – это июль. Следующий месяц – это суставы второго ряда фаланг правой руки. После идут соединения фаланг с пястью, потом суставы запястья, локтевой и плечевой суставы. Вот и подошли к макушке года – январю, соответствующее шее – сочленению между головой и позвоночником, далее по нисходящей суставы левой стороны – плечевой, локтевой, пясти и фаланги пальцев.Традиционный календарь юкагиров тесно связан с хозяйственным циклом и испытал сильное влияние других культур. Известно несколько локальных вариантов, серьезно отличающихся друг от друга.

Названия юкагирских месяцев ясно указывают на её тесную связь с хозяйственным циклом:

- июль – пугудордьэ киндьэ ( дословно: месяц середины лета);

- август – йукукучийэ киндьэ (месяц мошки);

- сентябрь – анин киндьэ (месяц рыбы);

- октябрь – ончиэн киндьэ (месяц самцов диких оленей);

- ноябрь – чаха киндьэ (месяц мерзлой рыбы), по другому – ньадэ киндьэ (осенний месяц);

- декабрь – йотнэйэдатлэ киндьэ (дословно: перед месяцем макушки);

- январь – йотнэйэ киндьэ (месяц макушки – см. счет по суставам ), по другому – чомохартлидьэ (месяц большой бабочки);

- февраль – йукухартлидьэ (месяц маленькой бабочки – столь странные наименования легко объясняются тем, что личинки слепней, откладываемые в шкуре и ноздрях оленей, похожи на личинки бабочек);

- март – шибучиэн киндьэ (перевод неясен);

- апрель – чуолэдомни киндьэ (месяц древних людей – предков), по другому – шильлэ киндьэ (месяц наста);

- май – полдичэ киндьэ (месяц листвы);

- июнь – кучиэн киндьэ (месяц комаров).

По сохранившимся данным у юкагиров было 13 месяцев, что доказывает наличие лунного цикла. По всей вероятности, утерянный месяц приходился на конец апреля – середину мая, что позволит согласовать противоречия с трактовкой названий месяцев с реальной жизнью.

Нельзя обойти вниманием и сезоны. Их по юкагирскому календарю 6: пугэ – лето, ньаадэ – осень, чиэдьэ – зима (ноябрь – январь), поорэ – I весна (февраль – сер. апреля), шильлэ – II весна (сер. апреля – нач. мая), шондьилэ – III весна (нач. мая – сер. июня).

Таким образом началом года являлся июнь, когда отмечался праздник Шахадьибэ. Раньше сразу после ледохода юкагиры спускались по реке со всех притоков Колымы и собирались в местечке Прорва, где веселились и гуляли в течение 2-3 недель. В конце июня они разъезжались по своим местам на летний лов рыбы. Этот праздник был реконструирован учеными к I съезду юкагиров в 1992 г. как праздник встречи Солнца и с тех пор стал традиционным.

Явлением уже современной культуры стала литература. Основоположником юкагирской литературы является Тэки Одулок, трагически погибший в 1938 г. Уникальным явлением в современной литературе стало творчество братьев Куриловых – Семена, Гаврила и Николая. Роман С.Н. Курилова «Ханидо и Халерха» получил всесоюзную известность, неоднократно издавался на многих языках мира и СССР. Г.Н. Курилов – Улуро Адо известен как поэт, ученый, общественный деятель. Литературным новатором стал младший брат Николай. Свои фантастические произведения он подписывает псевдонимом Окат Бей. Другим направлением его творчества являются стихи и рассказы для детей. Но и этим не ограничиваются его таланты – картины Николая Курилова стали неотъемлемой частью современных вернисажей якутских художников, его голос можно всегда услышать в радиопередачах студии «Геван», а этнографические исследования по различным аспектам юкагирской культуры привлекают внимание специалистов. Первым юкагирским драматургом стал Геннадий Дьячков, чьи пьесы «Розовая чайка» («Ярхадана») и «Увезу тебя я в тундру» ставились на сцене столичных театров в 80-е годы. В 80-е годы получили популярность песни самобытного поэта-песенника Ильи Курилова. В 90-е годы заявили о себе Николай Неустроев, Любовь Демина, Алексей Дьячков. И сегодня юкагирская литература пополняется новыми именами, продолжая традиции великого юкагира.

Юкагирская культура еще мало изучена, в ней встречаются следы древнейших культур, поэтому закономерен огромный интерес многочисленных ученых к ней. Среди них известны и представители юкагирского народа. Тэки Одулок стал первым ученым не только юкагирского народа, но и из числа народов Севера. Ныне не только в Якутии и России, но и в мире знают имена известного ученого-филолога, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН Курилова Гаврила Николаевича, являющегося также и членом Академии Духовности РС (Я), и кандидата исторических наук, профессора кафедры археологии и истории Якутии исторического факультета ЯГУ Горохова Семена Николаевича.

Шадрин В.И.

по материалам Энциклопедии «Арктика – мой дом: народы Севера», М. 2001

Понятие «племя» обозначали словом омон, род — мийбэ, группу кровных родственников — кудэйэ. Уже в XVII в. у юкагиров были известны «лучшие люди», «улусные мужики», «тоёны», «холопы» — домашние рабы из военно- пленных. В конце XIX в. счет родства вели по материнской и отцовской линиям. Брак матрилокальный, но имущество — олени, лодки, нарты, сети — наследовалось по отцовской линии. Во главе рода стоял старейшина (лигэе шоромбох — «старый человек»), часто выполнявший функции шамана. Возглавлять род мог и шаман (алма), а также главный воин (тэнбэе шоромох — «сильный человек») или лучший охотник (хангича). Жена главы рода заведовала распределением добытого в общей охоте или рыбной ловле. В этот период преобладала территориально-соседская община. Семья большая, сохранялись обычаи левирата, избегания. Споры, вопросы, связанные с военными столкновениями, обменом, распределением промысловых угодий, устройством праздников и пр., решали на весенних собраниях (шахадьиибэ).

Религиозные представления включали культ природы, промысловые культы, шаманство. Считали, что Вселенная делится на Верхний небесный мир, Средний земной и Нижний подземный мир. Верхний мир населяют божества. Они помогают людям в промысле, оберегают их от болезней и бед, наказывают за дурные поступки. Средний мир — земля принадлежит духам-хозяевам. Главные духи — хозяин земли, хозяин пресной воды и хозяин моря. Им подчиняются хозяева гор, леса, тундры, заливов, рек, озер и животных. Особое место занимает хозяин огня — хранитель семейного очага, покровитель семьи.

Нижний мир представляют многослойным: каждый слой населяют различные духи и божества. Например, верхний его слой — это мир мертвых, предков, нижний — мир сказочных стариков и старух-людоедок, а также злых духов, чертей и их главы — Острой головы. Шаманы (алма) были покровителями рода. Проникая в Верхний и Нижний миры, они общались с миром предков, тенями умерших, врачевали заболевших, приносили жертвы духам охоты. Специальная одежда и атрибуты шамана состояли из кафтана, нагрудника, шапки, обуви, ремешков.

Мужское распашное пальто шили из ровдуги, позднее из тканей. Полы стягивали двумя-тремя парами бубна (йалгил), колотушки (пэйдубэ) и изображений духов-помощников. Самыми сильными духами-помощниками считали мамонта и медведя, а также души предков. На шаманский кафтан красной краской (охрой или соком ольхи) наносили рисунок, деливший его на две половины: правую — светлую, с семью крестообразными фигурами птиц и левую — темную, с семью человекоподобными фигурами предков. Ровдужная полоса в центре, расшитая подшейным волосом оленя, изображала мировое дерево.

Юкагиры верили в силу заговоров и гаданий (на оленьей лопатке, на челюсти зайца), колдунов (антадьайе), носили обереги-амулеты. Охотничьими амулетами считали шкурку белки (талан), нос и когти медведя, охранителя-ми дома — шкурки гагары, утки: их вешали над входом в жилище. Вплоть до недавнего времени у верхнеколымских юкагиров сохранялось пиктографическое, т.е. «рисуночное», письмо — изображение условными знаками на бересте схемы местности и охотничьих маршрутов.Головной убор — круглая шапочка из камуса, справа светлого, слева темного цвета с двумя цилиндрическими столбиками на макушке. Существовал культ умерших шаманов: их тела расчленяли, части высушивали и хранили как родовые святыни. Кровью шамана смачивали части его одежды, которые также считали амулетами. Череп умершего шамана помещали на деревянную куклу в рост человека (шан шоромо — «деревянный человек»), одетую в шаманский кафтан. Называли ее богом Хойл, ставили на почетное место в жилище, «кормили», обращались с просьбами, перевозили с собой при перекочевках.

Юные сеймчанцы знакомились с легендами, «кормили огонь» и загадывали желания

Фото предоставила Любовь ШОХИНА

Шахадьибэ, летний праздник лесных юкагиров, провели для школьников в Сеймчане. В переводе с юкагирского это слово означает «место для сборов всех племен». Фольклорный праздник символизирует дружбу, единение и благоденствие.

Исстари его устраивают летом, обычно на него съезжаются семьи с разных притоков реки Колымы. Гости узнают новости о делах каждого рода, уточняют места кочевий оленей, охотничьих и рыболовных промыслов, совместно решают разные вопросы. Проводят время в пении, плясках, играх и состязаниях.

Фото предоставила Любовь ШОХИНА

Эти и другие подробности фольклорного действа рассказывали ребятам, посещающим площадку при Центре дополнительного образования, сотрудники Сеймчанского краеведческого музея Юлия Воскобойникова и Нина Ивашина. Чтобы познакомить подростков со всеми деталями и нюансами Шахадьибэ, для них провели обряд «кормления огня», дружно попросили, чтобы Дедушка Огонь все плохое прогнал прочь, чтобы древняя земля юкагиров была полна песнями, смехом, счастливыми людьми. Рассказали легенды, а после устроили азартные соревнования по ловле рыбы, охоте на оленей и на зайцев, отгадывали загадки, играли в шустрых евражек, загадывали желания и завязывали разноцветные ленточки на дерево. И если юные посетители загадали каждый что-то свое, то главное желание сотрудников краеведческого музея состояло в том, чтобы ребята больше узнали об истории родного края.

Ведущие объяснили детям, как складывалась традиция отмечать Шахадьибэ, что главный смысл праздника – расцвет северной природы, который радовал людей после долгой зимы. Также ведущие объяснили детали национального костюма юкагиров, познакомили с обрядовыми музыкальными инструментами. Например, познакомили с бубном, олицетворяющим оленей, деревянными брусковыми инструментами, колокольчиками, оберегами-погремушками.

ЦИФРА

77 юкагиров проживают в Среднеканском округе. Юкагирский изучают на факультативе при клубе общения «Олох» Дома культуры, а также при Центре дополнительного образования детей. В Сеймчане проживают отлично владеющие родным языком старейшины Дарья Петровна Борисова и Валентина Борисовна Будановы – им более 75 лет. В помощь педагогам для преподавания языка в Сеймчане есть все необходимые книги и пособия. В 2020 году из-за пандемии обучение временно приостановили.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На Среднекане Шахадьибэ возродили в 2013 году, а с 2015 устраивают праздник для детей. Юные и взрослые жители проявили к нему большой интерес. Когда отмечают праздник массово, всем поселком, то всегда назначают хозяина Шахадьибэ, обычно это долгожитель, который со знанием дела проводит обряды задабривания реки, кормления огня. Вместе с ним гости проходят через «солнечную арку», символизирующую врата, а после, взявшись за руки, все участники устремляются к восходящему солнцу.

Марина ПРАСКОВА