Карен Георгиевич Шахназаров

Курьер

Не так давно я случайно услышал одну любопытную радиопередачу. Корреспондент останавливал на улице прохожих и задавал всем один и тот же вопрос: «Если бы вам пришлось писать мемуары, о чем вы хотели бы в них рассказать?» Ответы, разумеется, были разными. Одни рассказывали целые истории, другие отделывались анекдотами. Мне больше всего запомнился ответ одного старика. Сперва он сказал: «Мне нечего писать в мемуарах. У меня ничего не было». Корреспондент удивился и не поверил: «Не может быть! Вы человек в возрасте. Наверняка многое видели и сами участвовали во многих исторических событиях. Неужели в вашем прошлом нет ничего, что живо волновало бы вас сейчас!» Старик задумался и сказал: «Знаете, много-много лет назад я был влюблен в девушку. Мне тогда было пятнадцать лет, а ей, кажется, восемнадцать. Мы жили в одном доме и часто встречались в нашем дворе. Я все время хотел заговорить с ней и познакомиться, но никак не решался… А потом она с семьей уехала, и я больше никогда не видел ее. Вот об этой девушке я и вспоминаю теперь больше всего. Об этом, пожалуй, я написал бы. И может быть, добавил бы сюда немного ничего не значащих разговоров с несколькими давно забытыми людьми. Но разве это интересно кому-нибудь!» «Отчего же?! Очень интересно», – сказал корреспондент, но в голосе его пряталось разочарование.

Я проснулся ночью. Лунный свет серебряным столбом пересек комнату от окна до противоположной ему стены, на которой висела большая африканская маска – подарок отца.

Маска была черная, гладко отполированная. Ее глаза были полузакрыты, как у людей, вспоминающих прошлое, а толстые вывороченные губы презрительно улыбались. Я почувствовал, что сегодня мне уже не заснуть. Знаете, случается такое: совершенно нормальный, здоровый человек просыпается среди ночи и до утра не может заснуть. Он не болен, у него нет нервного расстройства. Просто он абсолютно выспался и в дальнейшем сне не видит никакой необходимости. В такие часы чувствуешь себя настолько бодрым, что хочется как-то размяться физически – сделать какое-нибудь дикое сальто или вообще что-нибудь головокружительное. Под кроватью у меня валялся старый футбольный мяч. Я достал его оттуда и принялся «чеканить», то есть подкидывал мяч ногой, стараясь не уронить на пол. Было интересно, но все же чего-то не хватало. Я потихоньку, чтобы не разбудить мать, включил магнитофон. Тогда стало совсем весело. Мик Джаггер надрывал глотку, а я «чеканил» мяч.

Что за чудо, этот мяч,

Норовит пуститься вскачь,

Не проси его, не плачь,

Не лежит на месте мяч.

Как поддашь одной ногой,

Так поймать ногой другой

Очень сложно. Этот мяч

Норовит пуститься вскачь.

Мои родители развелись, когда мне было четырнадцать лет. До этого у нас была, что называется, идеальная семья. Родители – педагоги (отец преподавал химию, мать – историю), работали в одной школе, я там же учился. Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. Отец называл маму «умнейшей женщиной», она говорила, что он «очень добрый человек». Он был действительно добрым, но – также мамины слова – «немного увлекающимся». Он увлекался футболом, хоккеем, коллекционированием шариковых ручек, кроссвордами, шахматами, цветоводством, рыболовством и, наконец, увлекся новой учительницей пения, которая пришла в нашу школу сразу после окончания института. Это его последнее увлечение оказалось роковым для нашей «идеальной» семьи. Полгода она еще агонизировала, а потом скончалась. Ее смерть засвидетельствовал нарсуд Дзержинского района. Я отлично запомнил тот роскошный зимний день – падающий пушистыми хлопьями снег и ослепительное солнце. Несмотря на такой подвох со стороны природы, мои родители держались великолепно. Они, конечно, сильно нервничали, но никак не выказывали этого и были настолько корректны и милы друг с другом, что судья сперва решил, будто они ошиблись адресом – расписывали в соседнем доме. Недоразумение было быстро улажено, и потом все пошло как по маслу. Когда бракоразводная процедура закончилась и мы очутились на улице, мама с вежливой улыбкой попрощалась с отцом за руку и объявила, что зайдет в магазин, а потом подождет меня у метро.

– Мне очень жаль, старина, что так получилось, – сказал отец, когда она ушла.

– Никаких проблем, папа, – сказал я.

– Надеюсь, мы будем видеться как можно чаще? – сказал он.

– Разумеется, папа, – сказал я.

Кажется, он был удовлетворен. В этот момент из-за угла появилась та самая учительница пения, благодаря которой и случился весь сыр-бор, и заспешила к отцу. Однако, заметив рядом с ним меня, она остановилась и в смущении отвернула лицо в сторону. Ей было не больше двадцати трех лет, а, раскрасневшись от быстрой ходьбы и мороза, она выглядела еще моложе. Высокая, стройная, длинноногая, с мягкими белокурыми волосами и прозрачно-голубыми глазами она мне нравилась, несмотря ни на что. Конечно, обидно было за маму, но я мог понять и отца. Зная, что сделаю ему приятное, я сказал об этом.

– Девочка она, конечно, первоклассная, – кивнул я в сторону «певички».

– Тебе, правда, нравится? – обрадовался он. – Давай познакомлю вас?! – И он, не дожидаясь моего согласия, крикнул: – Наташа, Наташа, иди сюда!

Наташа, конфузясь, подошла. Отец несмело взял ее под локоть и представил меня:

– Мой сын Иван… А это Наташа…

Я улыбнулся и пожал ей руку.

– Очень приятно. Поздравляю, – сказал я. Наташа покраснела и смущенно заулыбалась.

– Спасибо, – пробормотала она. – Федор… – Она осеклась, закусив губу. – То есть ваш папа много рассказывал о вас. Я очень рада…

– Представляю, что он наговорил обо мне, – ухмыльнулся я.

– Все нормально, старина, – в ответ засмеялся отец.

– Берегите его: у него язва, – сказал я девушке.

– Ива-ан! – прогундосил отец.

– Что – Ива-ан?! Что здесь такого? Мама ему настойку из трав делала. Если хотите, я могу потихоньку списать рецепт.

– Спасибо, – с благодарностью произнесла Наташа. – Это было бы великолепно.

Я кивнул.

– Ладно, мне пора, – сказал я отцу. Мы пожали друг другу руки.

– Приходите к нам, Иван, – проговорила Наташа. – Приходите обязательно…

– Непременно, – ответил я и простился с ними. Я действительно приходил к ним потом, правда, не более двух или трех раз, и принес тот рецепт, который обещал Наташе. Однако чаще бывать у них мне было нельзя. Мама, несмотря на внешнее безразличие, очень нервничала первые месяцы после развода и ревниво относилась к моим посещениям отца. Поэтому, посоветовавшись, мы с отцом даже решили вообще не встречаться некоторое время, чтобы дать ей успокоиться. Мне, конечно, было очень жалко маму, и я понимал, как ей нелегко, но в глубине души считал, что она несколько драматизирует ситуацию. К тому же я нечаянно открыл положительную для себя сторону в этой истории. Так как она происходила на глазах всей школы, то педагоги, разумеется, приняли горячее участие в ней. В своей массе они единодушно поддерживали мать (кроме физрука, который решительно встал на сторону отца). Их сочувствие распространилось и на меня, как невинную жертву «злосчастной страсти». В результате полугодие, в котором развернулись эти события, я закончил на одни пятерки.

Читать дальше

- Читаю

- Хочу прочитать

- Прочитал

Курьер

Скачать книгу

Читать онлайн

О книге «Курьер»

В книгу вошли повесть К.Шахназарова «Курьер» и сценарий к одноименному фильму, написанный в соавторстве с А.Бородянским. Произведение молодого режиссера, выпускника ВГИКа сразу привлекло внимание читателей и критиков. За повесть «Курьер» автор был удостоен литературной премии им. Бориса Полевого.

В оформлении издания использованы репринты статей о фильме, опубликованных в советской прессе 80-х годов, а также фотографии со съемочной площадки «Курьера».

Издание также содержит DVD с культовым фильмом К.Шахназарова «Курьер».

На нашем сайте вы можете скачать книгу «Курьер» Шахназаров Карен Георгиевич бесплатно и без регистрации в формате epub, fb2, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Мнение читателей

Поэтому мною было решено приобрести эту книгу ему в качестве сюрприза

4/5Natik83

Я в свое время не хотела читать эту повесть, боялась испортить впечатление

4/5nad1204

СОДЕРЖАНИЕ:Курьер МОЛОДЫЕ ДИРИЖАБЛИ ГОРОД ЗЕРО (совместно с А

4/5vybegasha

Отзывы читателей

Подборки книг

Похожие книги

Другие книги автора

Информация обновлена: 11.01.2022

Работу неизвестного молодого актера Федора Дунаевского, сыгравшего главную роль, отметил сам Роберт де Ниро на Московском международном кинофестивале. Но всенародная любовь и поддержка голливудского актера не помогли Дунаевскому выстроить дальнейшую актерскую карьеру. Карен Шахназаров не стал делать продолжения картины по одной простой причине — он посчитал не нужным отражать дальнейшее взросление образа семнадцатилетнего героя-романтика, навсегда закрепив его в памяти своего поколения.

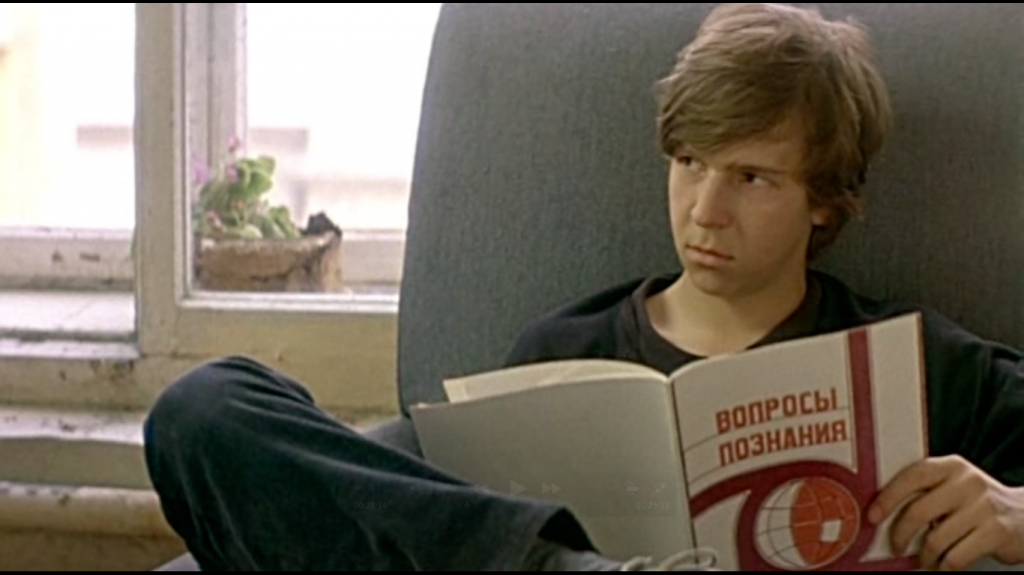

В центре внимания фильма два молодых подростка. Юноша Иван Мирошников (Ф. Дунаевский) после неудачной попытки поступить в институт вынужден идти работать курьером по протекции любящей одинокой мамы (И. Чурикова). Девушка, Екатерина Кузнецова (А. Немоляева), напротив, — дочь благополучных родителей из номенклатурной интеллигенции, которые без труда устроили свою дочь в ведущий вуз страны, МГУ. Социальное неравенство, на котором Шахназаров особо заостряет внимание зрителей, проявляется во взаимоотношениях Вани и Кати по мере развития их дружбы. Постепенно, они через перекрестные знакомства с близким окружением понимают, насколько велика пропасть между ними. Он, не поступив в институт, без энтузиазма ожидает военного призыва, а она — живет безоблачной студенческой жизнью со своими скучными мажорами.

Семен Петрович (О. Басилашвили) — отец Кати, еще больше подливает масла в огонь их разгорающегося противоречия и в итоге склоняет дочь оставить бесперспективного юнца.

Первое появление Брейк-данса на широком экране в СССР

Иван оказался далеко не прост, как думалось на первый взгляд — ему удалось развернуть ситуацию в свою пользу, рассказав ошарашенному Басилашвили, что Катя беременна, а, выдав отрывок из Пушкина за свое сочинение, выставил солидного Басилашвили в глупом положении.

Непростые отношения с социумом и полная неопределенность в жизненных ориентирах отражены в целом поколении молодежи середины 80-х. Неспроста Карен Шахназаров искал типичных представителей нового поколения с их реальными проблемами и воззрениями, оставив профессиональным актерам лишь второстепенные роли, тем самым дополнительно выделив непосредственность задействованных молодых актеров. Это предполагало определенный риск — режиссеру пришлось даже отстаивать свой выбор с цензурным аппаратом, чтобы вместо раскрученных (Харатьяна, Певцова) взяли обычных подростков. Так получилось с исполнительницей главной женской роли Анастасией Немоляевой, дочкой главного оператора картины, потому случайным ее появление в фильме не назовешь. Это была ее первая роль и, в отличие от Федора Дунаевского, Настя впоследствии еще снялась в нескольких известных картинах, например в «Интердевочке» 1989 года. Однако, она вскоре разочаровалась в неожиданно обретенной профессии и в начале 90-х окончательно переключилась на дизайн интерьеров.

Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1988 году

Федор Дунаевский был школьным приятелем Насти и попал на кинопробы по ее приглашению. Карен Шахназаров увидел в молодом человеке придуманного им когда-то героя-бунтаря, который полностью соответствовал типажу протагониста, к тому же ему понравилось, что Федор мог играть на музыкальных инструментах. Так появилась знаменитая музыкальная сцена, где его герой вместе с Инной Чуриковой исполняет песню Юрия Антонова. Режиссеру немало пришлось помучиться, чтобы усмирить строптивый нрав молодого Дунаевского, который и в жизни очень походил на своего прототипа, например, отказывался носить костюмы, только из-за того, что ему не нравился фасон или цвет и мог запросто не приехать на съемки, сославшись на какую-нибудь несущественную причину. На следующий день после начала проката — Дунаевский проснулся знаменитым. Но его дальнейшая актерская карьера, как говорилось выше, быстро закончилась — после нескольких громких ролей (например, в фильме «Дорогая Елена Сергеевна» 1988 года) Дунаевский в конце 80-х эмигрировал в Израиль. С недавних пор актер вернулся в Россию, где успел уже сняться в нескольких фильмах.

Его другу по фильму Базину (Владимир Смирнов) и вовсе не повезло. Актер был найден в отделении милиции в районе Шаболовской, куда тот загремел за драку. Ему даже не пришлось подстраиваться под своего героя, поскольку тот сам был на него очень похож. Смирнов сыграл еще несколько ролей, но потом бесследно пропал. По одной из версий, он стал жертвой бандитских разборок.

Все они были когда-то «детьми перестройки» с вполне конкретными запросами: «Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще — поменьше работать». Это первое поколение, которое только начало осознавать всю бесполезность старой системы, и не имея перспективной повестки, они устремляли свой потенциал на разрушение окаменевших устоев, выстилая себе дорогу в будущее с циничной ухмылкой на лицах. Судьбы главных героев с пугающей точностью перекликаются с судьбами молодых актеров: они приняли вызов этой жизни, каждых из них — свой собственный, и для каждого социальный лифт сработал так точно, словно режиссер заглянул к каждому в его будущее и смог отразить его в своем шедевре. Невидимые социальные границы так никуда не делись, а лишь стали все более отчетливы. Картина отразила запрос общества, зашедшего в тупик со своим замкнутым представлением о мире.

Цитаты из фильма:

1. «Ну сын есть сын, ничего плохого про него не скажу. Но любит, понимаете ли, пить молоко из банки»

2. «А что мне волноваться, я лицо не ответственное»

3. «Сколько можно про этот институт говорить? Не поступил и не поступил. Дарвин тоже плохо начинал. А как кончил»

Культовый фильм «Курьер» о конфликте поколений стал символом целого поколения. Его пытались запретить, но смелый взгляд режиссера на современное поколение нашел своих зрителей, а вместе с тем и свое место в истории советского кинематографа.

Не сумев поступить в институт, Иван работает курьером в редакции научного журнала «Вопросы познания», дружит с профессорской дочкой, доводит ее отца и отказывается жить по правилам. Он дерзкий, прямой и мечтательный – герой нового поколения. «Смесь нигилизма с хамством», — как его охарактеризовал герой Басилашвили. Таким его увидел Карен Шахназаров, выпустивший фильм в 1986 году. «Это тема, которая всегда интересует и молодых, и старых», — говорит он.

Читать: За кадром судьбоносного фильма «Розыгрыш»

В 1982 году в журнале «Юность» была опубликована повесть Карена Георгиевича «Курьер». Мысль о том, что из этого произведения может получиться хороший фильм пришла в голову другу автора, начинающему режиссеру Андрею Эшпаю. В это время он искал материал для своего будущего фильма и обратился к Шахназарову с просьбой перенести ее на экран. Карен Георгиевич не был против, только сказал, чтобы сценарий написал Александр Бородянский. Эшпай собирался снимать картину на студии М.Горького, однако там сценарий не одобрили. Поскольку это киностудия детских и юношеских фильмов они довольно придирчиво подошли к тексту и сюжету.

Эшпай подавал заявку в начале 1985 года, когда редакторы киностудии еще следовали советской идеологии. А уже весной того же года Генеральный секретарь Михаил Горбачев заявил, что пора всем «перестраиваться». И теперь герои этой истории оказались вполне в духе перемен. Тогда Александр Бородянский предложил Шахназарову самому снять фильм по повести, и режиссер получил зеленый свет.

Карен Георгиевич занялся подбором актеров. В первую очередь он решил собрать на площадке сразу несколько кинозвезд. На роль матери главного героя была утверждена Инна Чурикова, а вот на роль отца главной героини позвали Олега Табакова. Однако актер слишком затянул с ответом, и Шахназаров подумал, что Олег Басилашвили сыграет не хуже.

Читать: Съемки фильма «Усатый нянь»: Это был кошмар

Еще одного героя, отказывающегося понимать молодежь, сыграл Владимир Меньшов. Его роль хоть и небольшая, но яркая. В ней он удивляется некоему дзюдоисту, который «сосет молоко из банки». Оказывается, эту историю Шахназаров взял из реальной жизни. Его знакомый, известный деятель кино, поделился как-то с режиссером о своем сыне. Шахназаров запомнил его рассказ и практически дословно включил сначала в повесть, а затем в сценарий.

В целом, с выбором взрослых актеров проблем у Карена Георгиевича не возникло, а вот юных ребят подобрать на главные роли оказалось совсем непросто. Вопрос был в том, что более или менее опытные актеры не подходили по возрасту, а студенты первых курсов были такими же, как любые ребята с улицы.

На роль Кати Кузнецовой пробовались Юлия Меньшова, Алена Апексимова, Марина Зудина, Оксана Фандера, Алика Смехова, Алена Хмельницкая, не считая сотни студенток-первокурсниц. Никто не убедил режиссера. А свою героиню Шахназаров нашел случайно. Как-то раз он просматривал юношей в сцене, где главный герой взаимодействовал с Катей. И чтобы кто-то исполнил ее реплики Карен Георгиевич попросил оператора Николая Немоляева пригласить его дочь Настю помочь им.

Поскольку семья Немоляевых жила буквально напротив киностудии «Мосфильм», вскоре девушка оказалась на съемочной площадке и вовсю подыгрывала ребятам. Анастасия оказалась очень естественной и просто покорила Шахназарова органичностью. Единственная загвоздка была в том, что Анастасия не хотела сниматься в кино. Тогда режиссер обратился к ее отцу с тем, чтобы тот уговорил девушку сыграть. Выросшая в кинематографической семье, она предпочитала живопись актерству. Что далее она и сделала своей профессией.

Читать: Анастасия Немоляева: актерская династия и невероятный художественный дар

Уговорить девушку оказалось непросто, но Николаю в конечном итоге удалось это сделать. Теперь надо было найти Ивана Мирошникова. По словам Шахназарова, на эту роль просматривались многие первокурсники, которые в дальнейшем стали известными актерами. Но найти своего героя он не мог. На пробы приходили Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Игорь Верник и ни один из них не был убедительным в роли странноватого подростка. Несколько сотен ребят были просмотрены, а Ивана все не было.

Карен Георгиевич от отчаяния даже подумывал закрыть проект, потому что без «правильного» героя вся история теряла смысл. Тогда Анастасия Немоляева вспомнила одного своего знакомого, которого выгнали из школы, и он закончил школу вечерней молодежи. Девушка показала Шахназарову фотографии нескольких ребят из театральной студии. Творческую группу больше всех заинтересовал именно Дунаевский, которого и пригласили сначала на фотопробы.

Читать: Почему Эльдар Рязанов вырезал роль Федора Дунаевского из своего фильма?

На встречу с режиссером юноша приехал в больничном халате с ночного дежурства, где он подрабатывал санитаром на скорой помощи. Федор вел себя очень нагло и дерзко, критиковал диалоги. Шахназаров понял, что ему и играть ничего не надо, только себя самого. Таким образом, несмотря на протесты худсовета, парень был утвержден на роль, и режиссер никогда не жалел о своем выборе.

С известными актерами Дунаевский общался запросто, без особого уважения. Они не были для него авторитетом. Так он однажды обидел свою экранную маму Инну Чурикову, сказав, что не верит ей, прямо как Станиславский. Чтобы наладить контакт между актерами и была придумана сцена, где они поют под гитару песню «Земля в иллюминаторе». Этот эпизод практически не репетировали, сняли одним дублем.

Фильм обязан своим успехом в основном благодаря игре Федора Дунаевского, который скопировал своего героя, как он признался, с персонажа Холдена Колфилда в романе «Над пропастью во ржи». Все, в том числе сам Шахназаров, считали, что без этого молодого актера картины могло и не быть, точнее такой картины. Ведь не просто так режиссер бился за Дунаевского, отвергнув более опытных актеров.

Сложно было для костюмеров создать мир «золотой» советской молодежи, ведь модной одежды на киностудии не было. Доставали вещи, где могли. К слову, часть вещей предоставила супруга Шахназарова, однако в основном Анастасия Немоляева снималась в своих собственных нарядах и тех, что одолжили ей друзья.

«Золотая» молодежь в середине 1980-х годов развлекалась просмотром видеокассет. Такое чудо техники, как видеомагнитофон только начал появляться в Советском Союзе. Поэтому достать его было очень трудно. А в это же время молодежь попроще вовсю увлекалась брейк-дансом. Этот танец впервые попал на экран именно в «Курьере».

Вообще, все новое вызывало у властей подозрение. Ребят, которые на улицах танцевали модные танцы нередко забирала милиция и увозила в участок. Туда и направился Карен Шахназаров в поисках массовки для фильма. Ребят просили делать то, что они любили, только уже за деньги. Там же режиссер познакомился с главарем банды, парнем из неблагополучной семьи, Владимиром Смирновым. Ему Карен Георгиевич решил дать целую роль и тот сыграл друга главного героя, Николая Базина.

После того, как в 1986 году «Курьер» вышел на наши экраны, советское общество разделилось на два лагеря. Молодое поколение встретило выход картины с восторгом, а вот взрослые были шокированы. На полном серьезе велись диспуты о том, надо ли показывать такое кино подрастающему поколению.

Читать: Все секреты работы над фильмом «Гостья из будущего»

Картина имела огромный успех, ее посмотрели более 50 миллионов зрителей. Также «Курьер» был признан «Лучшим фильмом года» по опросу журнала «Советский экран». А молодые актеры получили широкую популярность, получали мешками письма, да еще и преследовались своими поклонниками. Но ни Анастасия, ни Федор не были рады такой популярности.

Фильм был представлен на Московском международном кинофестивале, где в жюри сидел Роберт де Ниро. Потом он сказал Карену Шахназарову, что хотел отдать главный приз его герою, просто другие посчитали, что награждать надо профессиональных актеров. «А вообще он очень похож на меня в молодости», — заключил американский актер.

Карен Шахназаров«Курьер» сегодня — то же самое, что «Курьер» вчера

26 ноября в повторный прокат выходит картина Карена Шахназарова «Курьер» — фильм, когда-то ставший поколенческим манифестом о непротивлении идеологии идеями. Главного героя Ивана Мирошникова сравнивали с Холденом Колфилдом. О том, с кем будут сравнивать сегодня курьера редакции «Вопросов познания», с Кареном Шахназаровым поговорил главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН ДОЛИНЫМ АНТОНОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЛИЦОМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ОРГАНА ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В Ч. 4 СТ. 9 ФЗ «О КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ИНОСТРАННЫМ ВЛИЯНИЕМ», ВКЛЮЧЕННОГО В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

— Начнем с «Курьера». Я понимаю, что вы уже миллиард раз о нем говорили, вспоминали, рассказывали, писали. Но, как мы знаем, у фильмов есть такое свойство: каждым следующим поколением, каждым следующим зрителем они принимаются по-новому, и в них обнаруживается новое значение, новый смысл, новая образность. Какие-то вещи вдруг выходят на первый план, а другие, наоборот, уходят на второй. Что такое «Курьер» сегодня?

— Мне кажется, «Курьер» сегодня — то же самое, что «Курьер» вчера. Я замечаю, что в принципе молодежь его смотрит, воспринимает. Мне кажется, если совсем грубо сказать, молодым людям нравится, когда молодой человек грубит взрослым. Это такое естественное состояние, оно не меняется с изменениями системы и временем. Люди остаются людьми. Как-то, видимо, в «Курьере» получилось показать этот естественный биологический бунт, противостояние со взрослым миром молодого человека, который входит в этот мир. И это нормально, мы все через это проходили.

— Когда вышел «Курьер», я помню это время, я сам был тинейджером, чуть помладше героя. Но очевидно, что это был портрет своей эпохи. Эпоха поменялась, или мы считаем, что ничего не изменилось?

— Она, может, и не поменялась. Мне кажется, что она не может поменяться в такой степени. Как там, в «Курьере»: «Мы вырастем и станем такими же, как вы». А потом они выросли и стали такими же, как те. Но в это время подросли уже их дети, которые стали такими, как Курьер… Мне кажется, в этом все дело. Я, строго говоря, думаю, то же самое можно сделать про 1950-е годы. Просто в 1950-е годы не давали такое кино снимать.

— Мне кажется, что в «Заставе Ильича» есть намек на возможность такого фильма.

— Кстати, да. Я буквально вчера стал смотреть куски «Заставы Ильича». Там есть этот намек. Но это там не выражено по-настоящему, потому что понятно, в то время просто не дали бы это сделать. «Курьер», вообще-то, прошел только потому, что началась Перестройка. Изначально Эшпай должен был делать фильм, но проект на Студии Горького закрыли. Я тогда закончил «Зимний вечер в Гаграх», Сашка Бородянский писал. Я сразу сказал Андрею: «Пожалуйста, делай «Курьера», ну вот Саша пускай сценарий напишет, поскольку он мой друг и пишет сценарии». Саша мне и сказал: «Там проект закрыли. Ты закончил картину?» Я говорю: «Там же закрыли, почему ты думаешь, что здесь откроют?» — «Ну, попробуем». Это был как раз принципиальный момент, потому что несколько месяцев назад прозвучала знаменитая речь Михаила Сергеевича Горбачёва. Она еще ничего не меняла, но в ней сквозили новые мотивы. Россия же страна вертикальная… Это сразу сказалось на общей атмосфере, и поэтому картину приняли. И то меня вызывали на партком! Партком все равно жил своей жизнью. Они тогда читали сценарий, устроили какую-то выволочку, «что там у вас за герои», «что за кино вы собираетесь снимать». Некий моральный сделали упрек, но никак это уже не влияло.

— Забавно, получается, повесть вы писали как почти диссидент, а фильм снимали уже в духе эпохи, фактически в направлении, заданном генеральным секретарем?

— В какой-то степени можно сказать, да. Но ведь в советское время было очень четкое подразделение литературы и кино. В литературе разрешалось многое. Помню, я делал картину «Знахарь» по Александру Борину, которую закрыли. Очень интересный сценарий был. В двух словах: открывают лекарство от рака, из змей вытягивают. Но дилемма состояла в том, что оно лечило в двух случаях, а в восьми случаях человек умирал от столбняка. Это была реальная история. Борин был очень хороший публицист, он сделал хороший сценарий. Но мне его закрыли. Вроде запустили, а потом закрыли. Мне тогда Борис Владимирович Павленок сказал: «Мы не можем это сделать, потому что в стране полно больных людей, они начнут сами ловить змей, что-то химичить, представляешь, сколько людей перемрут от заболеваний, от заражений!» Я ему сказал: «Но повесть «Знахарь» Борина популярна, ее уже опубликовали!» Он говорит: «Это разные вещи». Литература все равно, даже в масштабах СССР, максимум 50 тысяч экземпляров тираж. А у кино порог окупаемости 17 миллионов был, это считалось нижней планкой. Поэтому в литературе многие вещи проходили, а вот в кино… Стругацких «Трудно быть богом» печатали, и все читали. А кино было невозможным… Я же делал сценарий по Стругацким, и мне тогда Аркадий сказал: «Даже не надейся».

— В тот момент, когда вы пишете и вскоре уже снимаете «Курьера», вы совсем не в возрасте своего героя, но все-таки вы еще и не в кондиции героя Басилашвили, не среди этих новых Фамусовых — отцов, столпов общества. Вы себя в промежуточном состоянии между двумя поколениями ощущали где? Могли ли понять и тех и других, или однозначно симпатии были на стороне нового человека?

— Когда я писал повесть, мне было лет 28-29. Это опубликована она, когда мне был тридцатник. Да и тридцатник — не старость. Фильм я снимал позже, но тоже мне 34 года было. У меня есть одно правило, которое я смолоду для себя как-то уяснил и стараюсь его придерживаться. Я никогда не делаю автобиографических фильмов. Хотя понятно, что любой герой, которого ты снимаешь, в той или иной степени — это ты. Я бы сказал, что, скорее, я на стороне Ивана. Я и сейчас на его стороне, хотя у меня и возраст… Конечно, я стал одним из «отцов». И всегда говорю: «Если ты в 60 лет остался таким, каким был в 17 лет, ты просто идиот». Другого слова нет. Ты должен, прожив жизнь, прийти к каким-то итогам, не можешь остаться семнадцатилетним. Но я в принципе всегда на стороне молодежи. Даже если я их не понимаю, я просто очень хорошо помню и понимаю смысл молодости. Они все равно гораздо чище, чем мы. Просто в силу того, что у них нет штампов, нет идеологических установок. Они не сформировавшиеся в силу того, что они открытые, эмоциональные, все принимают очень близко к сердцу. Они живые, реально живые. Я всегда между своим поколением и младшим выбираю младшее, даже если я понимаю, что они делают глупости. Все равно в них потенциал. Да, постепенно жизнь их меняет, калечит, но это тоже обычное дело. Где-то они, что называется, становятся умнее, но теряют ту искренность, которая есть в молодости.

— Вы о себе можете сказать, что, потеряв искренность, поумнели?

— Естественно. А как иначе? Если бы у меня этого не было, я был бы просто идиотом. Каждый возраст придает тебе определенные знания, опыт, умение жить. Это не значит, кстати, беспринципность. Я никогда не страдал беспринципностью. У меня этого нет. Мои взгляды могли меняться, но я всегда верю в то, что делаю. Но понятно, что я, конечно, другой, чем был в 17 лет. И повторяю тем, кто бравирует, что не изменился со своих семнадцати лет: «Старик, прими соболезнования».

— Вопрос про актеров. Старшее поколение играют артисты уже суперуспешные к этому моменту. Про них все понятно. Они великолепны. А двое молодых героев, можно сказать, не актеры. Я подумал и вспомнил следующий суперкультовый фильм, сдвинувший эпоху — «Ассу», где тоже герои-неактеры. Почему так вышло, что эти перестроечные фильмы как бы требовали постановки неактеров в самый центр? Ведь мы же знаем, что это всегда дикий риск для режиссера.

— В таких картинах у тебя нет альтернативы. Если у тебя герою 17 лет, какой он может быть актер? Кстати, я пробовал студентов, первый курс, еще каких-то… Просто нет альтернативы. Ты понимаешь, что у тебя будет играть непрофессионал. Я, на самом деле, довольно часто снимал непрофессионалов. Но даже в этом случае есть один закон. Тебе надо искать человека, который не боится камеры. Такие есть. Органически не боится. Вот я, например, боюсь. Я не смогу сыграть в кино, хоть миллион раз выступал на телевидении, но это разные вещи. Я просто камеры боюсь. Зажимаюсь, и все. А есть люди, которые с детских лет не боятся. А второй момент — чтобы актер по-человечески совпадал, очень близок был к тому образу, который нужен. И тут весь вопрос, найдешь ты, угадаешь такого человека или нет. Если ты угадываешь, то в принципе тебе не надо с ним работать. Да и бесполезно. Он не понимает репетиционного периода. Он не актер. Но его органика попадает в образ. Плюс к этому он не боится камеры.

— Как вы поняли, что Федор Дунаевский — тот, кто вам нужен?

— Пробы. Только пробами. Я перепробовал десятки молодых людей, когда Федьку… Его же Настя Немоляева, кстати, притащила. Подсказала, что есть такой парень. А сама Настя попала в картину тоже случайно. Она закончила школу, но не хотела сниматься. Она собиралась в какой-то художественный вуз. Она, кстати, стала сейчас большим художником. А в кино совершенно не хотела. Над ней довлела семья, Светлана Немоляева. А я ее знал как дочку Коли Немоляева, оператора. Я говорил: «Может…» Он отвечал: «Нет, она не хочет, она отказывается». Потом получилось так: у меня была репетиция с какими-то двумя ребятами, именно не пробы, а репетиция, и не было партнерши. А она жила напротив, здесь, на Мосфильмовской. Уже было лето, она закончила школу. И я Коле говорю: «Пускай придет, текст побросает». Он позвонил, она пришла, начала. Она мне очень понравилась. И тут я уже просто насел на нее, и Коля увидел, что у нее получается. И она, видимо, поняла… А потом в разговоре она говорит: «Есть у нас парнишка. Может, понравится». И он мне тоже сразу понравился. Но был момент. Тогда же худсоветы еще были, актеров утверждали. И хотя у меня были уже «Мы из джаза», «Зимний вечер», но все равно, ему категорически худсовет сказал: «Нет… но сами решайте». Такой момент был, непривычный для нашего кино.

Потом, кстати, когда на Московском фестивале нам дали приз, в бар я спустился. Председателем жюри был Роберт де Ниро, он меня пригласил за стол. Мы с ним сидели, разговаривали. И он говорит: «Я хотел главный приз дать, но я хотел дать и второй приз этому вашему актеру. Но все жюри на меня насело: «Вы что, непрофессионал!» А я что-то говорю: «Вы, наверное, увидели в нем что-то близкое к себе». — «Да, «Злые улицы»! Из этого времени я себя увидел в этом парне». Действительно, что-то есть в этом.

— Как вы сегодня себя чувствуете, когда кто-то говорит, что это ваш лучший фильм, и вы останетесь в истории «Курьером»? Не обидно? Такая карьера после этого, такое количество фильмов — разных, успешных.

— Я не преувеличиваю свое значение и, вообще, значение кино в мировой истории, поскольку на самом деле кино всего сто лет. Может, мы в принципе находимся на этапе наскальной живописи! Я думаю, ну хорошо, если вы так считаете, очень хорошо. В принципе, даже сделать один хороший фильм за жизнь — большая редкость, а если твои фильмы разным людям попадают… Многие говорят, что «Город Зеро» — мой лучший фильм, или «Белый тигр», «Зимний вечер». Поэтому я в этом смысле не комплексую. Нравится кому — ну и хорошо, и слава богу. Вы считаете лучшим — пускай будет лучшим. Это не мое дело вообще. Хорошо, что смотрят — вот это самое лучшее. Единственное, в чем, если уж на то пошло, адреналин и драйв: если ты видишь на YouTube миллионы просмотров — это хорошо. Каждый день десять тысяч «Курьер» смотрят только на одном YouTube.

— А что чувствуете, когда видите, что мы вместе, «Мосфильм» с «Искусством кино», выпускаем «Сталкера», «Ассу» или «Восхождение», и приходят полные залы — не только в Москве, не только в Питере — людей, которые не видели эти фильмы и пришли специально смотреть именно на большом экране? В основном молодежь.

— Скажу абсолютно не для того, чтобы тебе польстить. Вот ты говоришь: «Твой лучший фильм этот»… Вполне возможно, что эти показы — лучшее, что ты придумал в своей жизни, конкретно ты, Антон Долин. Не знаю, как сложится твоя судьба. Ты человек творческий, у тебя много планов, молодой. Но в любом случае, то, что ты придумал — это выдающееся достижение. Ничего подобного не было ни в советское время, ни в нынешнее. То, что вы делаете — прежде всего, ваша заслуга, а не наша. Вижу, что вам это интересно. И зритель это, я думаю, чувствует. Он чувствует, что люди, которые ему что-то предлагают, это делают неформально, не ради денег. Деньги имеют значение, но не принципиальное. А главное, что это стало событием. Это очень здорово придумано, но придумать ладно: вы сумели это осуществить. К вам действительно ходят люди. Это уже ваша публика, ваше поколение, которому вы очень много даете. Я считаю, что ваши достижения просто колоссальны. Поверь, это в любом случае останется в твоей биографии как очень важный момент. И это надо расширять.

— Как происходит реставрация? По какому принципу выбираются фильмы? Кто специалист? Кто над этим работает? Мне кажется, что «Мосфильм» сегодня явный лидер в России по количеству и качеству этой работы.

— Да, однозначно. Началось все с того, что в один прекрасный момент я увидел… По-моему, это была «Война и мир». Чудовищная копия. Мы продали права для показа на телевидении, и чудовищное было качество. Это было где-то в начале 2000-х. И я говорю: «Давайте, ребята, нам надо восстанавливать картины». Выяснилось тогда, что фактически нет исходников. Мы нашли контрнегатив, потому что там же 70 миллиметров, негатив пропал… Они в Киеве… Помню, мы искали. Где-то в «Совэкспортфильме» нам один контрнегатив дали. Мы начали делать реставрацию. И постепенно возникло понимание, что надо восстанавливать кино, потому что все исходники у нас в ужасном состоянии. Постепенно начали вкладывать деньги, закупать оборудование, готовить людей. В какой-то момент это заметили. Первый раз нас как раз Тьерри Фремо в Канны пригласил, это был «Иван Грозный». Мы его очень долго делали. Тяжелая была картина. И нас стали все время звать на фестивали, появился уже какой-то престижный момент. В Венеции мы уже 7-8 лет подряд и даже приз там взяли за лучшую реставрацию «Иди и смотри». Стало понятно, что, если это не сделать, кино уйдет и с телевидения, и из интернета, потому что сегодня требования очень высокие к качеству.

Сегодня технология позволяет делать реставрацию такого качества, что, действительно, картина выглядит по-другому, звучит по-другому. Хотя мы стараемся… Аутентичный звук: мы его реставрируем, но, строго говоря, не переделываем «Андрея Рублёва» в Dolby. Мы стараемся сохранять. Когда мы, кстати, сделали «Андрея Рублёва», еще покойный Вадим Юсов говорит: «Слушайте, вы в финале эти цветные фрески сделали… Мы этого изображения не смогли получить. Вы сделали то, о чем мы с Андреем мечтали, но наша пленка тогда не позволяла сделать это». Получается, мы в какой-то степени улучшаем картины, но в рамках авторского замысла. Не перекрашиваем, как у нас принято. Поэтому это такая необходимая работа. Но учитывая, что мы делаем это на свои деньги, в год реставрируем по 6-7 картин. Сейчас «Неотправленное письмо», кстати, показывают в Лионе.

Выбираю я, прямо скажу. Это чисто субъективный момент. У меня нет комиссии. Принцип простой: прежде всего, сделать наиболее значимые картины. И продаем для телевидения какие-то картины, может быть, не такие художественно значимые, но важные именно для телевидения. Например, «Трактир на Пятницкой» покойного Файнциммера. Не самая художественно выдающаяся, но ее все телеканалы хотят показывать. С другой стороны, прежде всего для меня имеет значение художественная значимость. Иногда это совпадает: Меньшов, «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Все его картины сделали. Гайдая практически все основные картины отреставрировали. Тарковского всего отреставрировали, того, что принадлежит нам: «Иваново детство», «Рублёв», «Зеркало», «Сталкер», «Солярис». Сейчас реставрируем «Сорок первый» Чухрая.

— Коммерчески это все уходит в песок?

— Да, это ноль. Коммерчески нам ничего не приносит. Только траты. Я уже привык так работать, без всякой рисовки говорю… Действительно, «Мосфильм» ничего не получает много лет. Мы не получаем никаких дотаций. Мы модернизировали студию, все эти реставрации сами оплачиваем, обеспечиваем. Сейчас, кстати, новая большая техническая программа: хотим все перевести в 4К. Это будут большие вложения. Мы тратим деньги из своей прибыли. У нас есть на это право, это не бюджетные средства. Да и никто не предлагает, честно говоря. Зато мы знаем, что делаем. Это, конечно, не коммерческое дело, но это важно. Может быть, как ты говоришь, мой лучший фильм — «Курьер», а может, когда-нибудь скажут: «Самое главное, что он сделал — сохранил лучшие фильмы». Может, это станет самым важным, что я в жизни совершил. Это культура, национальная память. И потом, мы видим отклик, в интернете это сразу чувствуется.

Иногда боюсь, что интернет может выдавить кино. А может, благодаря вам кино в кинотеатрах сохранится, потому что ваша фишка — показывать фильмы на больших экранах. Вы еще сохраняете чувство кино. Вот что важно сегодня. У меня, к сожалению, ощущение, что эта пандемия отучает людей от экранов. Люди отвыкают от кинотеатров, и когда ты их возвращаешь в зал, к лучшим картинам, человек начинает опять втягиваться в этот процесс: «О, как классно! Одно дело дома сидеть, а другое дело — видеть фильм на экране».

Расписание показов картины доступно по ссылке.