27.12.2016

Инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

Создание психолого- педагогических условий для реализации практики культурной идентификации детей старшего дошкольного возраста.

Оценить

378

Содержимое разработки

ЗИМНИЙ СУРИКОВСКИЙ МИНИ – ФЕСТИВАЛЬ ДВИГАТЕЛЬНО — ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

Цель:создание психолого- педагогических условий для реализации практики культурной идентификации детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

— способствовать интеграции детей в национальную российскую культуру на основе регионального компонента;

— развивать осознание моторно- чувственных переживаний своего тела;

— способствовать сбросу психоэмоционального напряжения;

— поддерживать и поощрять плодотворную коммуникацию и взаимодействие в диадах «ребенок- ребенок», «ребенок- взрослый»;

— поддерживать самостоятельность, автономность и ответственность ребенка, как право на выбор двигательной активности.

Задача для группы «Кузнечики» (принимающая сторона): развивать двигательно — игровую выносливость.

Участники: дети 5 — 7 лет (группы: «Буратино», «Фиалки», «Колокольчики», «Пчелки»), воспитатели. Ведущие – Скоморохи: педагог- психолог, инструктор по физической культуре.

Материалы и оборудование: на спортивной площадке – баннеры на заборе на зимнюю тематику (в стиле «народности»); 2 большие коробки с веревками; 2 шапочки (заяц и курица); 2 больших куска ткани; канаты (3 шт.); лабиринт (на поляне); столбы (на спортивной площадке для баскетбола и волейбола) обтянуты тканью; маты; мандарины и яблоки; мелкие детали Аконит. Костюмы ведущих (скоморохи). На игровом поле — «крепость» (конструкция из больших коробок).

Скоморохи поочередно заходят в каждую группу — участницу фестиваля и зазывают детей на зимние игры, играя на дудочках – пищалках:

1-й Скоморох: На сибирскую землю

Зима пришла,

Зима пришла —

Мороз да снег принесла!

2-й Скоморох: Мороз да снег принесла,

Все дорожки замела,

Ни проехать, ни пройти…

1-й Скоморох: На печи что ли сидеть,

Да в окошко все глядеть?..

2-й Скоморох: Выходи честной народ,

Зима- матушка зовет!

На спортивной площадке находятся дети старшего возраста (группа «Кузнечики» — принимающая сторона) вместе со Скоморохами.

Первыми приходят дети группы «Колокольчики».

1-й Скоморох: Заходи народ честной,

Да как увалень не стой!

Вышли в поле петухи –

Разудалые бойцы!

Дети группы «Кузнечики»: Мы ребята – молодцы,

Нам игру подавай,

Да затеи начинай.

Становись скорей, народ,

Зима — матушка зовет!

Соревнование «Петушиные бои».

Дети групп «Колокольчики» и «Кузнечики» разбиваются на пары (или команда на команду), руки за спиной, подгибают одну ногу и по сигналу Скомороха стараются потеснить друг друга.

1-й Скоморох: А вот забава для смелых и ловких! Столб – великан, да с сюрпризом! А ну, кто не спасует, доберется до яблочка наливного?!

Дети расходятся по 4 командам и по очереди залазят на столбы (4 человека одновременно). Воспитатели и Скоморохи страхуют детей, помогают нерешительным (похвала, поддержка).

1-й скоморох: Ай — да, народ нынче удалой, все призы забрал! Все призы забрал, да домой побежал!

Дети кланяются друг другу. Группа «Колокольчики» уходит с площадки.

На площадку заходит группа «Пчелки».

1-й Скоморох: А вот и новые бойцы,

Храбрецы да удальцы!

Заходи, народ честной,

Да как увалень не стой!

Дети группы «Кузнечики» приветствуют новых гостей:

Мы ребята – молодцы,

Нам игру подавай,

Да затеи начинай,

Становись скорей, народ,

Зима – матушка зовет!

Эстафета «Построй крепость»

Дети встают в 2 команды. Каждый участник команды берет один небольшой предмет Аконит (мальчики – бревнышки, девочки – более мелкие детали). По сигналу 2- го Скомороха первые участники в командах бегут до обозначенного места и кладут свою деталь на снег. Возвращаются в свою команду и касанием руки передают эстафету другому участнику. Он бежит до «крепости» и ставит свою деталь так, чтобы получилась какая- то конструкция.

2-й Скоморох: А ну, кто быстрее объедет крепость, и украсит ее снежинкой!

Соревнование «Укрась крепость».

Один ребенок в каждой команде садится на большую длинную коробку. В руках у него снежинка на липучке. Двое игроков в команде везут сидящего до крепости (один впереди за веревку, другой толкает сзади). Объезжают крепость, сидящий в это время должен успеть прикрепить снежинку на крепость так, чтобы не разрушить ее. Возвращаются к своей команде. Следующая тройка игроков выполняет то же задание. В конце скоморохи вместе с игроками оценивают качество выполнения задания: у кого крепость устояла и ни одна снежинка не упала.

Дети кланяются друг другу. Команда «Пчелки» уходит с площадки.

На площадку заходит команда «Буратино».

1-й Скоморох: Это что за народ

К нам спешит к нам идет?

2-й Скоморох: Подходи, не робей,

Покажи, кто смелей?

Команда «Кузнечики» приветствует новых гостей:

Мы ребята- молодцы,

Нам игру подавай,

Да затеи начинай,

Становись скорей, народ,

Зима – матушка зовет!

Соревнование «Столб».

На столбы за призом залазят дети команда «Буратино». Команда принимающей стороны («Кузнечики») в это время играет в народную игру «Заинька – горностаинька».

Народная игра «Заинька – горностаинька».

Дети стоят в кругу. Выбирается водящий – Заинька. Он находится в центре круга.

Все двигаются по кругу и говорят:

Заинька — горностаинька,

А некуда заиньке выскочить,

А некуда серому выпрыгнуть.

Зайка в это время важно ходит в кругу.

Здесь города турецкие (все поднимают руки вверх),

Здесь замочки немецкие (опускают руки вниз и приседают).

Зайка в это время пытается выскочить из круга. Задача играющих — не выпустить его из круга.

Ну- ка, Зайка, скоком – боком, (Зайка прыгает в кругу)

Перед нашим хороводом, (хлопают в ладоши)

Ну-ка, Зайка, повернись, (Зайка поворачивается)

Всем пониже поклонись, (Зайка кланяется)

Да и обнимися! (Зайка обнимается с кем хочет).

1-й Скоморох: Выбирай еще народ

По душе, затею!

Соревнование «Канат».

1-й Скоморох: Ай-да, силачи, ай-да молодцы на земле сибирской!

2-й Скоморох: Вот по полю, полю зайка бежит,

А за ним вприпрыжку курочка спешит!

Соревнование «Заяц и курица».

Дети встают друг за другом в 2 команды: одна команда «Курица», вторая «Заяц». Первый игрок в команде надевает шапочку зайца или курицы. Сверху на головы каждой команде накидывается длинный кусок ткани. Играющие держатся за его края. По сигналу 2-го Скомороха каждая команда начинает двигаться до Скоморохов, стоящий на другом конце площадки. Оббегает их и возвращается на свое место. Задача игроков — не сломать свой строй и не выпустить из рук ткань.

В конце все делятся своими впечатлениями.

Команды прощаются друг с другом (кланяются). Команда «Буратино» покидает площадку.

На площадку заходит команда «Фиалки».

1-й Скоморох: А вот еще один народ

К нам спешит, бежит, идет!

Затевай скорей игру…

Команда «Кузнечики» приветствует новых гостей:

Мы ребята – молодцы,

Нам игру подавай,

Да затеи начинай,

Становись скорей, народ,

Зима – матушка зовет!

1-й Скоморох: А вот и новые бойцы,

Молодцы, да удальцы!

А — ну, кто на столб залезет?

Соревнование «Столб».

Команда «Фиалки» залазит на столбы. Скоморох и воспитатель страхуют детей. Команда «Кузнечиков» в это время играет в игру «Ледышка».

Игра «Ледышка».

Играющие стоят в кругу, спиной к центру, взявшись за руки. Взрослые (Скоморох и воспитатель) стоят за кругом. У каждого из них по 2-3 «ледышки» (небольшие детали Аконит).

По сигналу одного из Скоморохов взрослые начинают забивать «ледышки» в круг. Дети в кругу стараются не пропустить «ледышки» в круг — пинают их ногами. При этом играющим не разрешается расцеплять руки. В конце подсчитывается количество попавших в круг «ледышек».

1-й Скоморох: Силушкой да ловкостью померялись! А теперь и удалью молодецкой похвастаться можно! Айда, крепость штурмом брать!

Дети переходят за Скоморохами на поляну. Команда «Кузнечики» защищает «крепость», а команда «Фиалки» бросает в «крепость» снежками. Затем обе команды меняются местами.

1-й Скоморох: Не обделила земля сибирская своих детушек силой да ловкостью, удалью и отвагой! Славно поиграли! Пора и побрататься!

Все дети обнимаются друг с другом. В конце все фотографируются со Скоморохами.

В заключение команда «Кузнечики» катается на собачьих упряжках.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/235972-zimnij-surikovskij-mini—festival-dvigatelno

«Свидетельство участника экспертной комиссии»

Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ

БЕСПЛАТНО!

Сценарий, посвящённый юбилею Василия Сурикова, для детей старших и подготовительных групп.

Звучит старинная казацкая мелодия, в зал садятся.

На экране 1слайд «Портрет В. И. Сурикова»

Ведущая. Сегодня мы собрались в зале, чтобы отметить 170-летие со дня рождения

великого русского художника нашего земляка Сурикова Василия Ивановича.

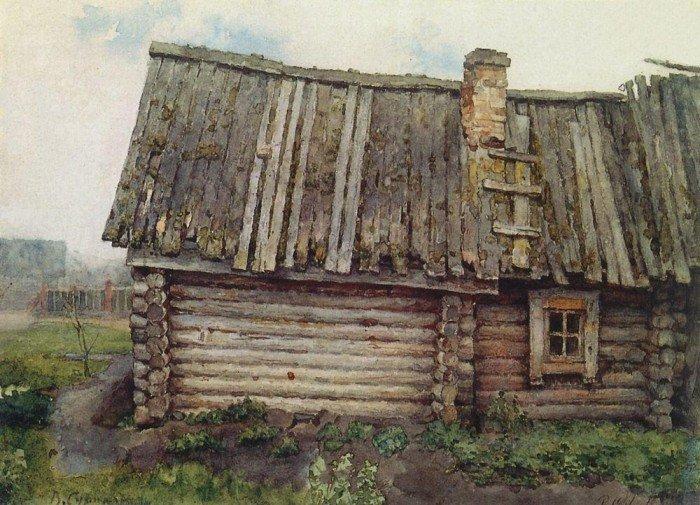

На экране 2слайд – дом Суриковых.

Ведущая Василий Суриков происходил из казачьего рода. Его предки пришли в Сибирь вместе с ее первым покорителем, Ермаком. Родом они были с Дона, в честь деда живописца был назван Атаманский остров на Енисее. Отец художника, Иван Васильевич, работал коллежским регистратором, а девичья фамилия матери — Торгошина. Это известная с семнадцатого века семья. Она тоже была родом из казачьей станицы. В семье было трое детей старшая дочь Екатерина, Василий и младший сын Александр.

Воспитатели исполняют песню С.Трусова «Здесь был Суриков рождён».

Ведущая. С малых лет Василий ходил с отцом на охоту и прекрасно стрелял и владел верховой ездой.

Проводится игра «Кавалерийская», музыка Т. Вилькорейской играют дети группы «Сказка», «Ромашка».

На экране 3слайд – Портрет матери.

Ведущая. Мать художника Прасковья Фёдоровна – была рукодельницей: вышивала и плела кружева. Обладала хорошим чувством цвета, любила русскую историю. Хорошо знала старинные обряды.

Дети группы «Росинка» исполняют хоровод «Капуста».

Ведущая. Оканчивает приходскую школу и поступает в уездное училище. Но буквально через год отец художника скоропостижно умирает. Семья живет очень бедно, денег им постоянно не хватает, и они вынуждены сдавать часть деревянного дома квартирантам. После смерти отца Василий подрабатывал писарем в канцелярии, но рисовал в часы досуга. Способности мальчика заметил учитель рисования Красноярского уездного училища Николай Гребнев.

Девочки из группы «Кедровые орешки» исполняют частушки.

На экране 4 слайд – Фотопортрет семьи, Кузнецовых

Ведущая. Кузнецов богатый Красноярский купец отвёз Василия в Петербург и заплатил в Академии художеств за обучение. Учился Суриков с увлечением по окончании получил высшее звание – классного художника Первой степени.

На экране 5слайд-картина «Вид памятника Петр I на Сенатской площади в Сант-Петербурге»

Ведущая. Перед вами одна из первых картин написанных молодым художником Суриковым.

На экране 6 слайд – портрет жены.

Ведущая. В январе Василий Суриков женился на француженке Елизавете Шаре. С которой они прожили счастливо 10 лет и у них родились две дочери Ольга и Елена.

После смерти жены Суриков на год уезжает в Красноярск с дочками.

На экране слайд 7 – фотография В.И.Суриков с дочками Ольгой и Еленой,

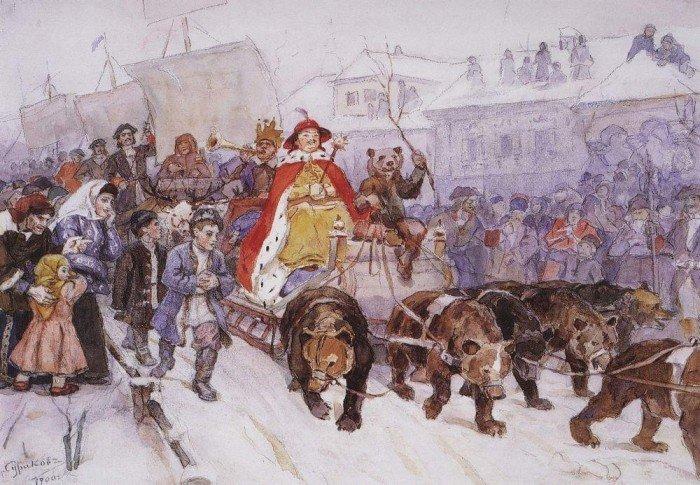

Ведущая. В Красноярске он создаёт свою знаменитую картину «Взятие снежного городка» за которую в1900году в Париже получил большую золотую медаль.

На экране 8 слайд – репродукция с картины «Взятие снежного городка»

Ведущая предлагает поиграть в игру «Снежки».

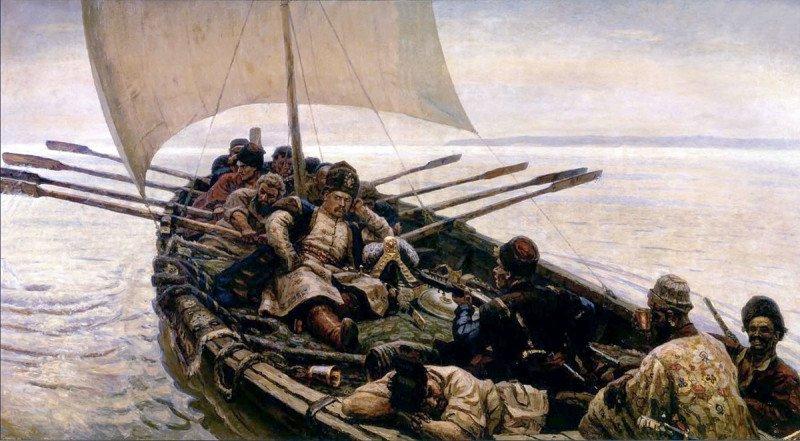

Ведущая Творчество Василия Сурикова после переезда из Сибири в Москву словно получает второе дыхание. В 1895 году он завершает работу над картиной «Покорение Сибири Ермаком». Здесь он воспевает казацкое войско, где служили его предки.

На экране слайд 9 — репродукция с картины «Покорение Сибири Ермаком».

Мальчики из групп «Ромашка» и «Сказка» исполняют «Гимн Енисейских казаков».

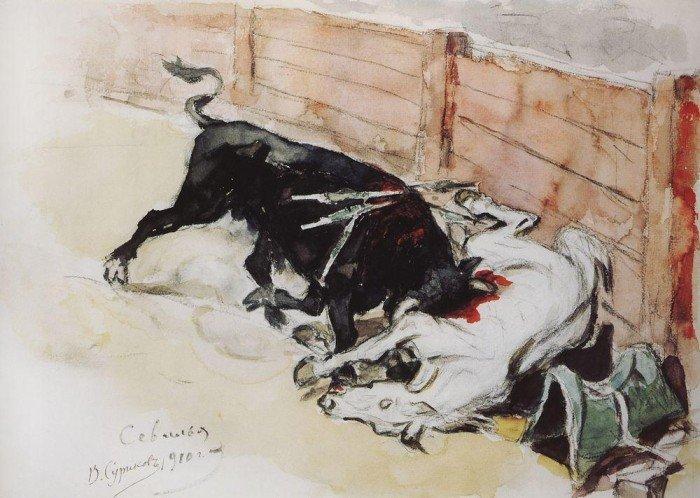

Ведущая. Василий Иванович много путешествовал побывал в Италии, Франции. Испании. Большую часть своей жизни прожил в Москве и везде много работал писал исторические картины, пейзажи акварелью, портреты людей. Но никогда не забывал свой родной Красноярск, приезжая всегда рисовал его окрестности и портреты родных, друзей, знакомых, да и просто сибиряков.

На экране 10 слайд – Акварель «В окрестностях Красноярска».

Дети из группы читают стихотворение Т.Н.Куркиной(воспитателя МБДОУ№12) о Сибири.

Ведущая. Суриков очень любил своего брата, свою маму, свою Родину.

Все дети встают и исполняют песню «Что зовётся Родиной?» автор неизвестен.

Ведущая. Умер Василий Иванович в Москве, было ему 68 лет.

Но его знаменитые картины «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Меньшиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Степан Разин» и другие картины хранятся в лучших музеях нашей страны в «Третьяковке», в «Русском музее»

Немало его подлинных работ хранится в музеях Красноярска( их у нас три) и вы сможете их увидеть. Его именем названы улицы разных городов, посёлков, музеи, скверы, танкер и теплоход.

Его дочь Ольга и брат Александр сделали всё, чтобы картины великого художника

В. И. Сурикова не исчезли из нашей страны и сохранили их для нас с вами.

А внучка Сурикова Наталья Кончаловская стала писательницей и написала про жизнь своего знаменитого деда книгу «Дар бесценный», а её сыновья Никита Михалков и Андрон Кончаловский стали знаменитыми кинорежисёрами, а их дети известными киноартистами.

На экране 11 слайд-Жизнь продолжается.

О жизни и творчестве нашего великого земляка снят художественный фильм.

Память о Василии Ивановиче Сурикове мы сохраним в своих сердцах.

Тема посвящена 166-й годовщине со дня

рождения В.И. Сурикова (фото 1).

Пояснительная записка

Приобщение современных школьников к

изучению исторического прошлого города

Красноярска и истоков русской живописи, является

актуальной проблемой в наше время.

В нашем городе достаточно учреждений

культуры (музеев, театров, библиотек), но с каждым

днём их посещает все меньше и меньше людей, хотя

численность населения города Красноярска

превышает один миллион человек. Почему это

происходит?

На современном этапе в

общеобразовательных учреждениях мало времени

отводится ознакомлению с культурным наследием

Красноярского края прошлых столетий, в семьях

родители не всегда могут уделить достаточное

внимание изучению исторической культуры города,

края.

Методическая разработка “Мы

наследники великого творца” направлена на

формирование интереса обучающихся начальной

школы к историческому прошлому города

Красноярска и изучение творчества Василия

Ивановича Сурикова.

Творчеству Василия Ивановича Сурикова

посвящено немало монографий и библиографий: Н. Г.

Машковцева [8], В. А. Аференко [2], В.С. Кеменова, И. В.

Евдокимова [7], В. Я. Шанина [9], А. Д. Демкина [6].

В Интернет-ресурсах размещены

презентации о Василии Сурикове, но все они имеют

повествовательный характер. Данная информация,

из-за возрастных особенностей, большинством

обучающихся начальной школы усваивается слабо.

Методическая разработка

игры-путешествия позволяет педагогу

использовать в практической деятельности (при

проведении занятий по изобразительной

деятельности, внеклассного мероприятия о

творчестве В.И. Сурикова) игровые формы

взаимодействия детей через разные виды

познавательного и художественного творчества.

Ключевые моменты игры-путешествия

направлены на воссоздание картины прошлого,

через изучение наиболее известных полотен

художника, памятников архитектуры, изменения их

во времени. Особое внимание в игре уделено

изучению самых известных работ мастера,

вариативному их рассматриванию и восприятию:

обыгрыванию (инсценировке сюжета картины),

совместному творческому конструированию (из

различных материалов) одного из полотен

художника, самим изобразить природу Сибири.

Цель: изучение творчества В.И.

Сурикова через игру-путешествие в разных видах

познавательной и художественной деятельности.

Задачи

- Закрепить знания об основных картинах Василия

Ивановича Сурикова через просмотр и обсуждение

видеофрагментов. - Продолжать знакомить детей с историческими

местами города Красноярска, которые

существовали в конце XIX – начала XX веков, знать

название основных памятников архитектуры. - Воспитывать любовь к своей малой родине,

бережное отношение к наследию сибирского

художника Василия Сурикова, вызвать у детей

чувство гордости за великого сибиряка. - Взаимодействовать в команде.

Используемые методы:

- словесные: беседа-диалог, игровое общение;

- наглядные: использование фотографий,

репродукций, рисунков, иллюстраций; - практический: игровые задания по командам,

художественное творчество.

Оборудование, материалы:

- ноутбук, экран, проектор;

- репродукции картин В. И. Сурикова;

- фотографии архитектурных памятников города

Красноярска – конца 19 века – начала 20 века и

сегодняшнее состояние этих зданий; - книги о городе Красноярске;

- вата, мыло, вода.

Форма проведения: игра-путешествие.

Место проведения: кабинет изостудии.

План проведения мероприятия:

- Просмотр видеофильма “Русская живопись.

Суриков Василий Иванович”. Беседа – диалог о

творчестве великого художника. - Игра – путешествие “Мы наследники великого

творца!” - Рефлексия

Ход проведения

1. Просмотр фрагментов видеофильма

“Русская живопись. Суриков Василий Иванович” (приложение 1). Беседа – диалог о

творчестве великого художника.

Вопросы для обсуждения:

- Когда, где и в какой семье родился В.И. Суриков?

(Василий Суриков родился 12 (24) января 1848 года в

Красноярске, в казачьей семье. Отец —

коллежский регистратор Иван Васильевич Суриков.

Мать — Прасковья Фёдоровна Торгошина —

родилась 14 октября 1818 года в казачьей станице

Торгошино под Красноярском). - Когда начал рисовать великий художник, кто был

его учителем? (Василий Иванович начал рисовать

в раннем детстве. Первым учителем рисования для

Сурикова стал Николай Васильевич Гребнёв —

учитель рисования Красноярского уездного

училища). - Где дальше учился Василий Иванович? (После

завершения обучения в уездном училище Суриков

устраивается работать писцом в губернское

управление — у семьи не было денег на

продолжение образования в гимназии. Во время

работы в губернском управлении рисунки Сурикова

увидел губернатор Енисейской губернии П. Н.

Замятнин. Губернатор нашёл мецената —

красноярского золотопромышленника П. И.

Кузнецова. Пётр Иванович оплатил обучение

Василия Сурикова в Академии художеств. 11 декабря

1868 года Суриков с обозом Кузнецова Петра

Ивановича выехал из Красноярска в

Санкт-Петербург. Суриков не смог поступить в

Академию, и в мае-июле 1869 года учился в

Санкт-Петербургской рисовальной школе Общества

поощрения художеств. Осенью 1869 года Василий

Иванович сдал экзамены, стал вольнослушателем

Академии художеств, а через год был зачислен

воспитанником. С 1869 по 1875 год Суриков учился в

петербургской Академии художеств у П. П.

Чистякова.). - Какие из картин прославили великого художника?

– В 1878 году Василий Иванович начал работать над

картиной “Утро стрелецкой казни” (приложение

2). Картина была завершена в 1881 году.

– В Красноярске художник создаёт полотно

“Взятие снежного городка” (приложение

3), которое было завершено в 1891 году, в

настоящее время хранится в Русском музее. Игру

“Взятие снежного городка” Суриков впервые

увидел в раннем детстве по дороге в родное село

матери Торгошино. Идею картины художнику подал

его младший брат Александр. Он изображён справа

на картине, стоящим в кошеве. В кошеве сидит,

изображённая в профиль Екатерина Александровна

Рачковская — жена известного красноярского

врача. Снежный городок был построен во дворе

усадьбы Сурикова. В массовке участвовали

крестьяне деревни Базаиха.

– В 1881 году Суриков сделал первый эскиз “Боярыни

Морозовой”, в 1884 году начал работать над

картиной. Впервые о боярыне Морозовой Василий

Иванович услышал от своей тётки Ольги Матвеевны

Дурандиной, у которой он жил в Красноярске во

время учёбы в уездном училище. Долгое время

Суриков не мог найти типажа для боярыни.

Прототипом Морозовой стала тётка Сурикова —

Авдотья Васильевна Торгошина. Картина “Боярыня

Морозова” экспонировалась на XV Передвижной

выставке 1887 года.

– В октябре 1895 года, будучи в Красноярске,

Суриков задумал картину “Переход Суворова через

Альпы” (приложение 4).

Первым прототипом для Суворова стал

красноярский отставной казачий офицер Фёдор

Фёдорович Спиридонов. В 1898 году появился этюд, в

котором современники видели прототипом Суворова

преподавателя пения Красноярской мужской

гимназии Григория Николаевича Смирнова. Работа

над картиной “Переход Суворова через Альпы”

завершилась в 1899 году — в 100-летие итальянского

похода Суворова. Картина выставлялась в

Санкт-Петербурге, Москве.

2. Игра-путешествие “Мы наследники

великого творца!”

Обучающимся предлагается

игра-путешествие по городу Красноярску 19 –

начала 20 века. Ребята делятся на 2 команды и

соревнуются между собой. Командам нужно пройти

все этапы игры-путешествия, за каждый из которых

вручается карточка с фрагментами иллюстраций,

чем больше команда соберет фрагментов, тем легче

ей будет выполнить последнее задание.

- Игра “Разрезные картинки” (фото 2).

Каждой команде предлагается собрать

картину из фрагментов, побеждает команда быстрее

составившая картину “Взятие снежного городка”.

- Игра: “Найди пару” (фото 3).

Командам предлагается найти по 3 пары

фотографий памятников архитектуры 19-20 веков

города Красноярска, имеющие отношение к

творчеству В.И. Сурикова и назвать современные их

аналоги в 21 веке.

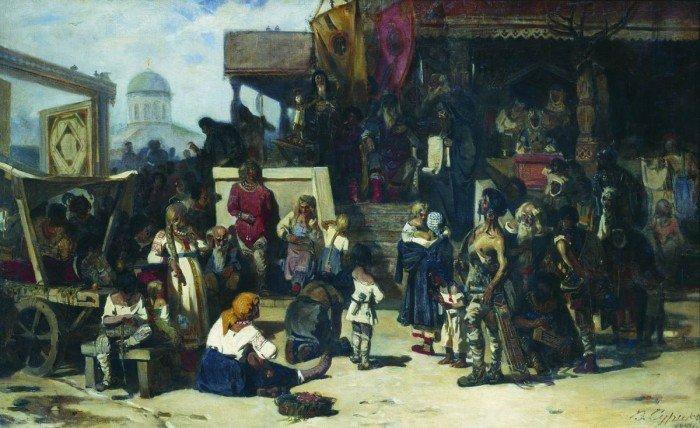

- Игра-инсценировка “Ожившая картина” (фото 4).

Каждой команде дается иллюстрация

известной картины В.И. Сурикова, которую нужно

обыграть перед командой соперников, а соперникам

нужно отгадать название картины.

- “Макет снежного городка” (фото 5).

Каждая из команд делает макет снежного

городка из ваты, мыла, воды.

Побеждает та команда, которая наиболее

полно отобразила сюжет картины.

- “Сибирский уголок”

Каждая команда составляет на листе

ватмана уголок природы, используя собранные во

время прохождения этапов игры фрагменты.

Победителем становится команда

участников, правильно составившая из фрагментов

“Сибирский уголок” и назвавшая картину

великого художника.

3. Рефлексия

- Просмотр выполненных работ.

- Обсуждение коллективных творческих работ.

Методические рекомендации по

проведению игры-путешествия:

- При проведении игры “Найди пару” желательно

использовать цветные ксерокопии иллюстраций

картин. - Во время практической части ребятам должно быть

предложено как можно больше наглядного

материала, не только всевозможных иллюстраций,

но и предметов быта, для того, чтобы у детей

сформировалось представление о прошлом города

Красноярска.

Список используемой литературы:

- В. Ануфриева “Отрада суриковская”. “Сибирские

промыслы”. Красноярск. 2007. - В.А. Аференко “Суриков в Сухобузимском”.

Железногорск. 1999. - Е. Безисвестных. Суриков и Сибирь. Красноярск.

1995. - Г. Васильева-Шляпина Сибирские красавицы В.

Сурикова. Портрет в творчестве художника.

Санкт-Петербург. 2002. - И.В. Евдокимов. Жизнь замечательных людей.

Суриков. Львов. 1933. - А.Д. Демкин. Ненаписанный дневник.

Санкт-Петербург. 2013. - В.С. Кеменов. Историческая живопись Сурикова.

1870—1880-е годы. Москва. 1963. - Н.Г. Машковцев. В. И. Суриков. Москва. 1994.

- В.Я. Шанин. Суриков, или Трилогия страданий.

Красноярск. 2010.

изучение творчества В.И. Сурикова через игру в разных видах познавательной и художественной деятельности.

Вам также может понравиться:

Конкурсы

386 работ

Международный конкурс детского рисунка «Я – ХУДОЖНИК!

» (свободная тема)

15 Декабря – 25 Февраля

Открытые

2 работы

9 работ

Международный конкурс графического рисунка «ЛИНИЯ И ЦВЕТ

»

10 Января – 25 Мая

Свидетельство участника экспертной комиссии

Оставляйте комментарии к работам коллег

и получите документ БЕСПЛАТНО!

Подробнее

Если вам понравилась статья, лучший способ сказать cпасибо — это поделиться ссылкой со своими друзьями в

социальных сетях

Также вас может заинтересовать

-

Планирование по изо для 8 класса «Графический дизайн»

ИЗО -

Конспект занятия по изо для дошкольников «Методы нетрадиционного рисования»

ИЗО -

Конспект занятия по изо для дошкольников «Художественное творчество (лепка) Тема: «Баранки и плетёнки»»

ИЗО -

Планирование по изо для дошкольников ««Развитие у детей дошкольного возраста элементарного изобразительного творчества в процессе экспериментирования с разнообразным художественным материалом»»

ИЗО -

Планирование по изо для дошкольников «Обучение изобразительному искусству и конструированию из бумаги детей дошкольного возраста»

ИЗО

Суриков – могучий воскрешатель прошлого

«Я исчезаю…» — таковы были последние слова, сказанные умирающим Василием Суриковым… А до этого — сорок лет титанической работы, грандиозные произведения, поражавшие всех и всякого, всеобщее восхищение и суеверное поклонение перед гением художника.

Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни, Меньшиков в Березове, Покорение Сибири Ермаком, Переход Суворова через Альпы, Исцеление слепорожденного Иисусом — каждая из этих картин становилась целой эпохой в развитии русской живописи.

И вряд ли можно вспомнить другого русского художника XIX века (за исключением Левитана), чей талант и творческое наследие имели бы такой большой резонанс и такое значение для всей нашей русской культуры.

Французский критик Делинь пишет о Сурикове:

«В его картинах он открывается нам как могучий воскрешатель прошлого, которое он реконструирует с верностью ученого. Сотни страниц лучших исторических книг не дадут такой ясной идеи об исторической трагедии, которая произошла в Москве во времена Петра. Толпа играет главную роль в большей части его картин. Нет ничего более впечатляющего, чем народ, который волнуется, защищается или нападает, каждая группа живет своей собственной жизнью, героическая или покорная. Точность рисунка, разнообразие красок гармонируют в едином целом, полном величия, могучем, правдивом и трагическом».

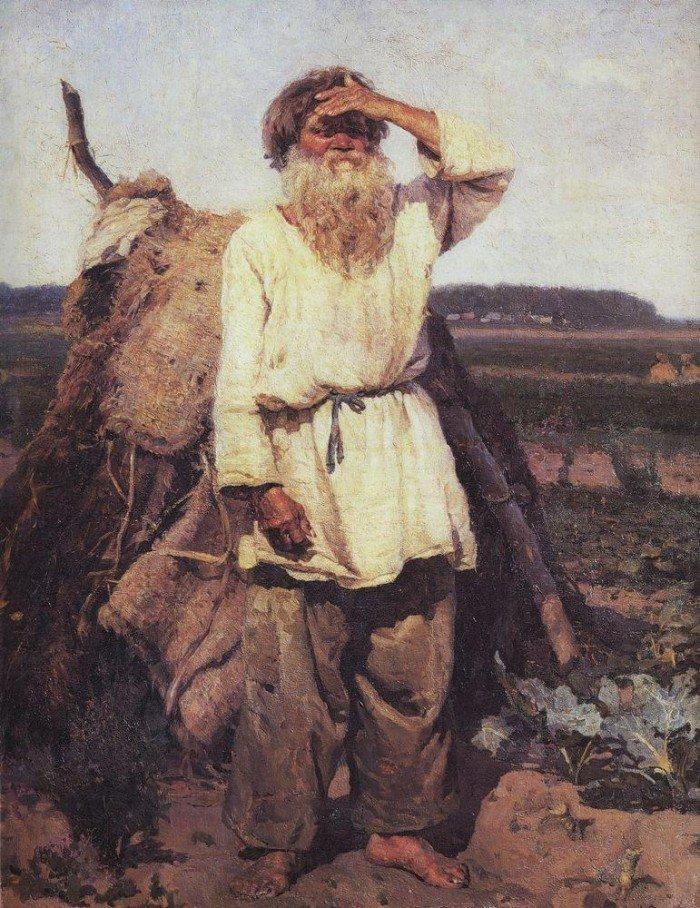

Народ – действительно главный герой картин художника. «Я не понимаю действия отдельных исторических лиц, – говорил Суриков, – без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу».

Василий Иванович Суриков родился 24 января 1848 года в Красноярске. Его предки по отцу и матери принадлежали к казачьим семьям. «Мои предки покоряли Сибирь вместе с Ермаком, а дед мой атаманом был. Со всех сторон я — природный казак».

С детства Василий восхищался величественной природой Сибири. Он говорил: «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же дала мне дух, и силу, и здоровье».

В детстве обнаружилась способность мальчика замечать необычное, красивое. Художник так говорил позднее об этой своей особенности: «Увижу что-нибудь, поразившее внимание, сразу ярко замечу во всех подробностях, и потом стоит только припомнить, и оно, как живое, перед глазами».

Рисовать Василий начал рано. Сначала, как он сам говорил, «на стульях сафьяновых рисовал – пачкал». А в шесть лет скопировал с черной гравюры Петра Великого и сам раскрасил: синькой – мундир, а брусникой – отвороты.

Первый, кто обратил внимание на живописные способности Сурикова, был учитель рисования Красноярского уездного училища Н.В. Гребнев.

В 1859 году умер отец и семья стала испытывать материальные затруднения. Сдавали часть дома квартирантам и за счет этого жили. Суриков, начавший учиться в гимназии, вынужден был ее оставить и поступить в 1862 году в Енисейское общее губернское управление канцелярским писцом. Василий Иванович потом рассказывал: «Очень я по искусству тосковал. Мать какая у меня была: видит, что я плачу – горел я тогда, – так решили, что я пойду пешком в Петербург».

Мечта Сурикова осуществилась благодаря помощи красноярского губернатора П.Н. Замятина и золотопромышленника П.И. Кузнецова, оплатившего все расходы на поездку Сурикова в столицу и его учение в Академии художеств.

В конце 1868 года Василий отправился в Петербург, куда добрался в феврале следующего года. Сначала он поступил в школу Общества поощрения художников, чтобы подготовиться к экзамену в академии. В апреле он держал экзамен в Академию художеств, но неудачно, и только в августе, после усиленных летних занятий, был принят сначала вольнослушателем, а год спустя – в 1870 году – слушателем академии.

За время учебы Василий писал картины и рисунки, главным образом на библейские темы, за которые неоднократно получал медали, золотые и серебряные, денежные премии. В марте 1874 года Суриков получил первую премию за превосходный живописный эскиз композиции «Пир Валтасара». В том же году он создал первую композицию на тему древнерусской истории «Княжий суд», где ему удалось достигнуть впечатления достоверности происходящего.

В КОНЦЕ 1875 ГОДА СУРИКОВ ОКАНЧИВАЕТ АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ И ПОЛУЧАЕТ ЗВАНИЕ КЛАССНОГО ХУДОЖНИКА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.

Он принимается вскоре за заказ на роспись четырех панно на тему: «Вселенские соборы» в храме Христа Спасителя, чтобы получить деньги и иметь возможность заниматься своим творчеством. Это был первый и единственный заказ, который выполнил Суриков в течение своей жизни.

В июне 1877 года он переехал в Москву на постоянное жительство, а в 1878 году Суриков женится на Елизавете Августовне Шарэ, внучке декабриста П.Н. Свистунова. Счастливая семейная жизнь и относительная материальная обеспеченность позволили художнику «начать свое» – обратиться к образам русской истории. Со следующего года начинается его напряженная работа над первой исторической большой картиной «Утро стрелецкой казни».

«На глазах зрителя разыгрывается страшная драма. Как будто слышишь плач, слившийся в одно глубокое рыдание. Кричит охваченная ужасом маленькая девочка, рыдает молодая женщина, простившись с мужем, уткнулся в ее платье плачущий ребенок. Казнь еще на началась, но наступили последние минуты прощания с жизнью. Страшные, мучительные.

Народной толпе, беспорядочно сгрудившейся перед храмом Василия Блаженного, художник противопоставляет Петра со свитой на фоне кремлевской стены. Петр неумолим и грозен. Он уверен в своей правоте.

Суриков хорошо понимал прогрессивность петровской политики, но в то же время художник не мог не сочувствовать народу, не мог не страдать вместе с ним. Суриков взволнованно повествует о силе и упорстве русского народа в борьбе за свои интересы.

Художник не ввел в картину ни одной натуралистической, устрашающей детали. Он говорил, что не ужас смерти хотел передать, а торжественность последних минут перед казнью, все прекрасное, что раскрылось в душах простых людей, – мужество у осужденных, глубина скорби и нежность у их близких».

Картина была экспонирована на Девятой передвижной выставке в марте 1881 года. Еще до открытия выставки Репин писал П.М. Третьякову:

«Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место; у всех написано на лицах, что она – наша гордость на этой выставке… Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена… Какая перспектива, как далеко ушел Петр! Могучая картина!»

Сразу же после окончания «Утра стрелецкой казни» у Сурикова возникает замысел картины «Боярыня Морозова». «»Боярыню Морозову» я задумал еще раньше «Меншикова», сейчас же после «Стрельцов». Но потом, чтобы отдохнуть, «Меншикова» начал».

«Суриковский «отдых» – картина «Меншиков в Березове» (1883) вызывает восхищение, – пишет Л.А. Большакова. – В русской живописи уже были созданы исторические полотна, воспроизводящие трагические события далекого прошлого, в центре которых стояла судьба выдающейся личности… Но ни у кого из них трагедия отдельной исторической личности не звучала так мощно, так величественно, как у Сурикова».

М.В. Нестеров писал о картине: «…Мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками. «Меншиков» из всех суриковских драм наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая волнующая трогательность – все, все нас восхищало».

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ 1883 ГОДА КАРТИНА БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА ТРЕТЬЯКОВЫМ, И У СУРИКОВА ОКАЗАЛИСЬ СРЕДСТВА, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ.

Художник посещает Германию, Францию, Италию, Испанию. Он изучает картины Веронезе, Тициана, Тинторетто, его внимание привлекает и современное европейское искусство. Много и увлеченно работает художник над этюдами.

Он пишет на родину: «Да, колорит – великое дело! Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное неизменяемое наслаждение может доставить, если он непосредственно, горячо передан с натуры».

Картина «Сцена из римского карнавала» (1884), показанная на Тринадцатой передвижной выставке 1885 года, свидетельствует о новых колористических исканиях Сурикова. Смеющееся смуглое лицо девушки удивительно хорошо связывается с розовым капором домино, плотно охватывающим прелестную темноволосую головку.

По возвращении из-за границы работа над «Боярыней Морозовой» (1887) поглотила все внимание Сурикова. Художник рассказывал, как искал образ Морозовой: «Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни напишу ее лицо – толпа бьет… Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось. В селе Преображенском на старообрядческом кладбище – ведь вот где ее нашел… И вот приехала к нам начетчица с Урала – Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике в два часа. И как вставил ее в картину – она всех победила».

Пленяющие русской красотой женские образы также взяты художником из жизни: «Девушку в толпе, это я со Сперанской писал – она тогда в монашки готовилась. А те, что кланяются, – все старообрядки с Преображенского».

Один из ведущих образов в картине – юродивый, олицетворяющий народные страдания. Прототип его был найден Суриковым на одном из московских рынков. «Вижу – он. Такой вот череп у таких людей бывает… В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер… Он в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал… Так на снегу его и писал».

В картине Суриков добился исключительной экспрессии и значительности лица Морозовой. «В худощавой фигуре Морозовой, в тонких длинных пальцах ее рук, в том, как она сидит, вытянув и крепко сжав ноги, судорожно вцепившись в боковину саней одной рукой и взметнув вверх другую со сложенным двуперстием, чувствуется и огромное нервное напряжение и внутренняя сила, – отмечает Г.П. Перепелкина. – Это именно та Морозова, про которую ее наставник протопоп Аввакум сказал: «Персты рук твоих тонкостны, а очи молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев». Веришь, что эта женщина могла вдохновлять, вести за собой многих – так сильна была ее собственная вера, пусть фанатичная, так ярка была ее личность».

В картине Морозова – центральный образ и по психологической нагрузке и по расположению на холсте. Но этот образ не противостоит многоликой народной массе, не поднимается над ней, а, скорее, связывается с толпой, организует ее.

В третьей своей большой картине – «Покорение Сибири Ермаком» (1895) – Суриков поднялся на необычайную даже для него высоту исторического прозрения. Художник говорил, что композиция картины была им продумана и решена до того, как он ознакомился с летописным изложением события. «А я ведь летописи не читал. Она [картина] сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать вижу, совсем, как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие».

В «Ермаке» черты народных характеров Суриков возвел до степени эпического величия. Работая с натуры над лицами хакасов и остяков, Суриков открыл поразительный закон красоты: «Пусть нос курносый, пусть скулы, – а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали – сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти».

Репин писал по поводу «Ермака»: «Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что даже не приходит на ум разбирать эту копошащуюся массу со стороны техники, красок, рисунка».

Последней исторической картиной художника был «Степан Разин», задуманный им еще тогда, когда он работал над «Боярыней Морозовой», и законченный только в 1907 году.

А. Жукова пишет: «…Хмурый на головном струге сидит Разин. Разбита на Каспии флотилия персидского шаха. Пленный перс тоскует напротив атамана. Лучшие люди крестьянской России идут за Разиным; бить бояр, дворян и приказных, «учинив так, чтобы всяк всякому был равен», уже песни о Разине поют. Но неясны пути крестьянской революции. Тяжкую думу думает атаман. Поднятые весла за его спиной – как крылья. Поверженного орла напоминает атаман – художник словно предсказывает его мрачную судьбу и думает вместе с ним: каким же путем идти России?.. А струг величаво плывет по широкой Волге, «добрыми молодцами изусаженный». И движение струга, как движение самой русской истории, завораживает зрителя».

НАД КАРТИНОЙ СУРИКОВ ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА ОНА БЫЛА ВЫСТАВЛЕНА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ, – РАНО УТРОМ ВЗБИРАЛСЯ НА ЛЕСЕНКУ И ПЕРЕПИСЫВАЛ ФИГУРУ РАЗИНА.

Последняя большая картина «Посещение царевной женского монастыря» была написана Суриковым в 1911–1912 годах и экспонировалась на выставке Союза русских художников 1912 года. Картина эта не изображает какую-либо историческую личность, а является глубоким раздумьем художника об участи русской женщины, сияющая молодость которой обречена на прозябание в монастырском застенке. Для образа юной царевны художник взял портретное изображение внучки Н.П. Кончаловской.

— Илья Ефимович Репин о художнике:«С Суриковым мне всегда было интересно и весело. Он горячо любил искусство, вечно горел им, и этот огонь грел кругом его и холодную квартирушку, и пустые его комнаты, в которых, бывало: сундук, два сломанных стула, вечно с продырявленными соломенными местами для сиденья, и валяющаяся на полу палитра, маленькая, весьма скупо замаранная масляными красочками, тут же валявшимися в тощих тюбиках. Нельзя было поверить, что в этой бедной квартирке писались такие глубокие по полноте замыслов картины, с таким богатым колоритом».

— Художник Сергей Маковский о Сурикове: «Он действительно видит прошлое, варварское, кровавое, жуткое прошлое России и рассказывает свои видения так выпукло-ярко, словно не знает различия между сном и явью. Эти видения-картины фантастическим реализмом деталей и цельностью обобщающего настроения вызывают чувство, похожее на испуг. Мы смотрим на них, подчиняясь внушениям художника, и бред его кажется вещим. Правда исторической панорамы становится откровением. В трагизме воскрешенной эпохи раскрывается загадочная, трагичная глубина народной души».

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Как-то перед самым открытием передвижной выставки Репин стал просить у Сурикова картину в Академию. Передвижники с Академией враждовали — и туда и сюда картины давать не полагалось. Суриков сидел на диване, а Репин над ним навис и все просил и просил. Суриков несколько разозлился:

— На колени!

Репин не постыдился и встал!

А Суриков расхохотался:

— Ну вот, хоть дышать можно. А картины — не дам! (информация не подтверждена)

¤¤¤

Крамской написал портрет Сурикова. Тот посмотрел:

— Ну как же так! Ни одного мазка. Все так гладко.

Суриков был сторонником свободной, размашистой живописи. Это считалось новым и революционным. А Крамской таких новшеств не одобрял.

— Хоть на лбу положите мазок!

Крамской усмехнулся:

— А где вы видели мазки на лице? Ну ладно, вот вам мазок! — и положил, действительно, один — на лоб.

После этого на полотне, с обратной стороны, появилась надпись: “Писал Крамской”, а под ней — “Исправлял Суриков”.

¤¤¤

Однажды Суриков покупал шляпу. Примерил — в самый раз. Тогда он снял ее и тщательно смял. У продавца глаза полезли на лоб. А Суриков поглядел на него игриво, бросил шляпу на пол и придавил ногой. Продавец заикнулся:

— А деньги?

Суриков поднял шляпу, почистил, напялил на голову, выдал деньги и заявил:

— Вот теперь — хороша, носить можно! Отличная шляпа, а не какие-то дамские складочки.

Смерть не люблю новых шляп!

¤¤¤

Суриков знал толк в хорошей мебели. Когда фабрикант Морозов приобрел некий роскошнейший гарнитур, он зазвал художника полюбоваться. Сурикову гарнитур не понравился — безвкусный, весь разукрашенный. Морозов же не переставал восхищаться, и тогда Суриков к его ужасу вскочил ногами на диван, попрыгал на нем и поддакнул:

— Да-а-а, пружины добротные.

¤¤¤

Суриков был довольно неприхотлив в еде, то есть мог питаться любой простой пищей. Но в гостях предупреждал, что терпеть не может индейку. Причем, по эстетическим соображениям:

— Уж очень препротивно — такая некрасивая птица!

¤¤¤

Художник Игорь Грабарь привез к Сурикову одного коллекционера. Суриков встретил гостей радушно. Стал показывать этюды на продажу. Покупатель время от времени спрашивал о цене того или иного произведения и качал головой:

— Что вы, Василий Иванович, разве можно так высоко оценивать такой крошечный этюдик?

Цена была — 5000 рублей.

— Уступите, Василий Иванович, — просил Грабарь.

Суриков вздохнул: — И хотел бы, да имя не позволяет!

¤¤¤

Приехав поздно вечером в Мадрид, Суриков и Петр Кончаловский пожелали снять комнату. Была уже полная темень. Их везли на какой-то антикварной колымаге с фонарями, а уличный сторож по очереди открывал своим ключом двери домов. Тут же появлялись заспанные хозяева и показывали свободные комнаты. Русским все не нравилось, пока им не попался очень симпатичный испанец в живописном ярко-красном халате. Комната всем угодила. Но на всякий случай Суриков через Кончаловского осведомился у хозяина:

— Вы любите бой быков?

— Мучиссимо! — ответил тот, что по-испански означает: “Очень!”

— Мучительно? Ну надо же, какой добрый человек! — восхитился Суриков, не знавший по-испански ни слова. — Остаемся!

Василий Иванович Суриков умер в Москве от склероза сердца 19 марта 1916 года. Его похоронили рядом с женой в Москве, на Ваганьковском кладбище.

***

Замечательное кино:»Василий Суриков», снимали в далеком 1959 году. Пересматривал его дважды. Блестящая игра актеров, сюжет. Рекомендую для просмотра!

Тема:Интеллектуальная игра «Звёздный час», (Творчество В.И.Сурикова).

Цели: глубокое изучение и понимание творчества красноярского художника В.И.Сурикова.

Формирование различных ключевых компетенций:

1.Рефлексивные умения:

— умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно

Знаний;

2.Поисковые (исследовательские) умения:

— умение самостоятельно найти недостающую информацию в

в информационном поле;

— умение запросить недостающую информацию у эксперта

(учителя, консультанта, специалиста).

3. Навыки оценочной самостоятельности.

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:

— умения коллективного планирования;

— умение взаимодействовать с любым партнёром;

— навыки делового партнёрского общения.

5. Менеджерские умения и навыки:

— умение проектировать процесс;

— умение планировать деятельность, время, ресурсы.

— навыки анализа собственной деятельности (её хода

и промежуточных результатов).

6. Коммуникативные умения:

— умение вести дискуссию;

— умение находить компромисс.

7.Презентационные умения и навыки:

— умение использовать различные средства наглядности при

выступлении;

— умение отвечать на незапланированные вопросы.

Задачи: — формировать устойчивую потребность учащихся в контактах с искусством;

— развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства Красноярского края;

-воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала.

Форма реализации проекта: создание группы, постановка проблемы,работа в библиотеке, подборка репродукций, работа с текстом. Составление вопросов, изготовление наглядности, составление сценария, проведение игры.