После крещения Киевской Руси древние обряды не забылись, они тесно переплелись с христианством. Троица — самый зеленый праздник в году, день прославления расцветающей природы, который символизирует начало настоящего жаркого лета.

Троица — это один из самых любимых и почитаемых праздников у древних славян. Наши славянские предки почитали богов. В сонме славянских богов-покровителей есть идея Троицы – Триглава.

Первым в Великом Триглаве стоит Сварог – сотворивший нашу Вселенную. Сварог — творец и законодатель, давший людям огонь, моральные нормы жизни и семьи. Вторым в Великом Триглаве является Перун – сын Сварога. Он был проводником людей в мир правды. Жить по правде! Воины-защитники считали его своим покровителем. Принести свою земную жизнь во имя защиты Рода, считалось великой честью и святым долгом каждого мужчины – погибший защитник вознесётся в царство Перуна и будет жить вечно. Третий из Великого Триглава — Бог Святовит (тоже Сварожич), покровитель Неба и Света, аналог Святого Духа в христианстве. Его задача – хранить созданную Сварогом Вселенную, наполняя её энергией движения и эволюции.

В славянском Триглаве Отец, Сын и Святой Дух были основой жизни Вселенной и земли. Их любили и прославляли. Наши предки знали суть мироздания – Отец, Сын и Святой Дух наполняют мир гармонией, а путь человека – уважать закон и наполнять природу Любовью.

Еще этот праздник назывался Троицыным днем перед которым проходила «семиковая» неделя, которая носила название «зеленых святок». К празднику заготавливали молодую зелень: ветки березы, считавшейся деревом, оберегающим от зла, дуба — могучего дерева, символизирующего силу и крепость, ветки рябины, почитавшейся прекрасным оберегом. Семик — это, собственно, четверг на неделе перед Троицей. В этот четверг, посвященный древними славянами богу Перуну, совершались главные приготовления к празднованию Троицына дня. Так же существовало поверье о славянских нимфах и наядах — русалках, которые живут в омутах рек и выходят из воды в Троицкую неделю. Они убегают в поля и странствуют по берегам своих рек, в близлежащих лесах и рощах, приютом себе, избирая ветвистые старые деревья, в основном дубы и качались на ветвях.

Семик — был преимущественно девичий праздник. Берёза – священное дерево летних святок. Её считали неисчерпаемым запасом жизненной силы и энергии, женским деревом – исцеляющим и дающим силу потомству. Обряд завивания веток проводился в лесу – сплетались веночком берёзовые ветви с просьбами и девичьими заговорами. Деревце украшали и заносили в селение, носили с песнями по улицам. Около неё водили хороводы и танцевали. Берёзовые ветви заносили в дом, во двор, высушивали и хранили до сбора урожая. Энергию плодородия, так необходимую людям, земле, животным излучала молодая берёза, её считали проводником силы богов.

В четверг перед Троицей женщины ходили в баню с березовыми вениками от молодой березки. Ветви дерева в этот день по поверью обладали чудодейственной силой.

Парились в бане, и с каждым ударом по разгоряченному телу березовым веничком приговаривали желания. О суженном или здоровом потомстве, достатке и благополучии. Желания вбивались волшебным веником и сбывались в течение года. Также считалось, что болезни выбиваются в этот день и никогда не возвращаются.

14.05.2018

Наверняка, вы знаете о Троице как о христианском празднике и вряд ли когда-либо задумывались о его источнике. Христианские священники говорят, что Святая Троица это божественное триединство Бога Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа. Всё это является одним из самых важных символов христианства.

Только триединство уходит своими корнями гораздо глубже и дальше. В традиции наших предков было распространено славление Великих Триглавов. А в дни современного христианского празднования Троицы раньше проходили Зелёные святки. Так старую веру постепенно из поколения в поколение вытравливали новой религией — совершая наложение новшеств, с последующим вытеснением древней сути.

Из века в век мы несём ложное представление об этом событии, забыв начисто об учениях наших предков, которые подаются нам либо в искажённом виде, либо с добавлением ложки дёгтя.

Потому предлагаем вам посмотреть на историю Троицы под другим углом.

Великие Триглавы

Святая Троица у славян представлена в виде Великого Триглава, олицетворённого Богами. Только Великий Триглав не один, их несколько.

Изначально Триединство предстаёт в виде Явь – Навь — Правь. В нём Явь представляет собой мир видимый, материальный, явленный. Мир, в котором живёт человек, а точнее его биологическое тело, и на котором сосредоточено его сознание. Это Единый живой мир, в котором абсолютно все материальные объекты живые и обладают собственной частицей Духа Всевышнего.

Навь – мир, как сейчас говорят, тонких материй, мир Духов. Именно в Навь уходят безсмертные Души людей после физической смерти биологического тела, и оттуда они являются в мир Яви с каждым новым рождением.

Правь – это высший мир, он находится над Мирами Яви и Нави и согласует их взаимодействие.

В древних руских сказках герои иногда попадают в мир Нави и путешествуют в нём, чтобы добыть требуемое или получить необходимое знание. Одновременно Навьи дети – нечисть — постоянно материализуются и живут рядом с человеком. При этом живут часто в плотном и дружелюбном взаимодействии – Домовые, Лешии, Берегини и т.д. То есть миры не изолированы друг от друга, а находятся в плотном и взаимовыгодном контакте. Хотя есть и примеры враждебных столкновений.

Триглав состоит из соединения трёх великих славянских богов: Сварог-Перун-Свентовид. Его идея заключается в том, что бог является одновременно и единым, и множественным, Сварог может проявляться и как Свентовид, и как Перун, и как другие Триглавы (Малые и Великие). Данный символ принадлежит славянскому богу Триглаву, который управляет тремя Мирами.

Что касается его цветового оформления, то следует отметить, что Великий славянский Триглав является отображением трёх времён года, существовавших ранее: весна (пора земледельцев), лето и осень (это был один из сезонов года, который являлся порой созревания и сбора урожая), и зима (пора отдыха земли).

Владыкой весеннего сезона являлся бог Свентовид, который в это время пробуждался от сна, и тогда появлялась на земле первая свежая зеленая трава – символ новой жизни. Именно по этой причине цветом Свентовида является зелёный. Славянский бог Перун являлся отображением солнца, его стихией являлся летный сезон, поэтому цвет Перуна – жёлтый. Сварог в славянской мифологии является богом неба, по этой причине его основной цвет в Триглаве – синий, цвет мудрости. Таким образом в Триглаве отображается весь цикл года: весна-лето-зима.

Кроме того, в Триглаве отображено сплетения трёх основных стихий: воздух-огонь-земля. Эти стихии были очень почитаемы в древних славянских племенах, и соответственно синий цвет – это вода, жёлтый – огонь, а зелёный – земля.

Троичность божественных лиц наблюдается и в каждом из Миров, то есть в Мирах Прави, Яви и Нави существуют свои Великие Триглавы.

В Мире Прави Великий Триглав составляли: Бог-Творец — РА-М-ХА (олицетворение Сил Созидания), Бог Род (олицетворение Сил Размножения) и Бог Вышень (олицетворение Мест Проживания).

Великий Триглав Мира Яви составляли боги: Сварог (даёт людям Великой Расы Со-весть), Перун (даёт людям Свободу и Волю) и Свентовид (даёт Душевность).

В Мире Нави Великий Триглав составляли — Велес (Трудолюбие и Творчество), Даждьбог (Древняя Мудрость) и Святовид (Духовность).

У славян имелось и понятие Святого Духа, который считали поцелуем Бога Рода и Природы. В результате такого поцелуя оживала и расцветала Природа, которая находилась ПРИ — РОД-е.

Помимо триглавов миров есть Великие Триглавы времён. Это Триглавы Покровители Лета, Зимы, и Весны.

Изображения Триглава могли существенно отличаться друг от друга по размерам. В Гостькове, например, он был столь велик, что завоеватели не могли его повалить даже с помощью нескольких пар волов. А в Юлине этот бог, отлитый из золота, был настолько мал, что его спрятали от наступавших рыцарей в дупле дерева.

Ниже Триглава находились Белобог и Чернобог, которые пребывали в постоянной борьбе друг с другом: дневной свет тускнел в надвигающихся сумерках, а ночную тьму рассеивала утренняя заря; на смену грусти спешила радость; вслед за жестокостью и завистью приходило время безкорыстных и добрых дел. Первого бога изображали мудрым седобородым и седовласым старцем, второго — уродливым скелетообразным «кощеем». Однако Белобога и Чернобога почитали в равной мере. В Померании возвышается гора, которая называется Белобогом. В Польше это такие места, как Бялобоже и Бялобожница, в Чехии — Беложице, в украинской Галиции — Белбожница. Вблизи Москвы, рядом с Радонежем, существовало святилище Белобоги, а в Костроме православный Троице-Белобожский монастырь сохранил в своём названии имя древнего бога света и тепла.

Особо почитали этого бога в Белорусии, где его называли Белуном. Здесь верили, что заблудившегося в лесу человека обязательно приведёт домой седобородый старец, похожий на волхва. В счастливую минуту белорусы говорили: «Словно подружился с Белуном». Или: «Темно в лесу без Белуна».

Чернобога считали злым.

Белобог и Чернобог всюду следуют за человеком и записывают в книги судеб все его дела, добрые и злые. Позже их заменили ангел-хранитель, стоящий за правым плечом, и чёрт — за левым.

Очень интересная легенда о двух богах сохранилась в землях войска Донского. Казаки полагали, что Беляк и Черняк — братья-близнецы, которые вечно следуют за человеком и записывают его дела в особые книги. Добрые «регистрирует» Белобог, злые — его брат Чернобог. Ничего невозможно скрыть от их пристальных взоров, но, если покаяться, то запись о плохом деле поблекнет, хотя и не исчезнет совсем, — её должен прочитать Бог после смерти человека. В скорбный час братья становятся видимыми, и тогда Белобог говорит умирающему: «Делать нечего, сын докончит твои дела». А Чернобог всегда мрачно добавляет: «И ему тоже не всё удастся доделать». Близнецы сопровождают душу на Тот свет, а потом возвращаются на землю, чтобы сопровождать следующего новорожденного до его кончины.

Одни исследователи видят в Белобоге символ арийской веры, в Чернобоге — Шиву-Разрушителя. Иные отмечают, что Белобог ходил в белом платье с чёрными заплатами, а Чернобог — во всём чёрном, но с белыми заплатами на одежде. Именно так выглядят восточные символы Инь и Ян — две силы, которые, сменяя друг друга, движут миром в вечном круговороте чёрно-белого бытия.

Мир Яви — это поле вечной брани, место испытаний людей. Лишь небеса Прави свободны от Тьмы, а Навь не ведает Света.

Подробнее о мировоззрении славян читайте в этой статье.

Божественное триединство

Идея триединого божества живёт с давних времён.

В индийских Ведах она носит название Тримурти и представляет собой единство безконечного процесса Творения в трёх стадиях, олицетворённых богами «Созидание (Брахма) – Сохранение (Вишну) – Разрушение (Шива)». При этом по своей сути Тримурти является последовательным описанием миропорядка установленного в Прави, то есть перекликается с мировоззрением славян. Созидание есть Творение мира и жизни из Нави в Явь. Сохранение – это взаимодействие Яви и Нави, стабильность разделения миров. Разрушение есть высвобождение божественной энергии, заключённой в объектах Яви и переход из Яви в Навь.

В Древнем Египте три пирамиды Гизы олицетворяли Троицу — Осириса, Исиду и Гора или Отца, Мать и Сына, или Отца, Сына и Дух Святой, где Отец — это Свет или Дух, Мать или Дух Святой — это Природа или Материя, а Сын – Черта, отделяющая Свет и Дух от Материи.

В буддизме Триединство также присутствует в явной форме. Дхарма – Будда – Сангха. Дхарма это божественный порядок, управляющий движением мира. То есть, по сути, Правь. Будда – человек, с сознанием, просветлённым настолько, чтобы осознать Дхарму в полной мере, через череду множественных реинкарнаций безсмертной Души. В процессе реинкарнаций Душа попеременно попадает в Навь (мир духовный) и Явь (мир материальный) и силами кармы самосовершенствуется до полного восприятия Дхармы. Сангха – община, социальное общество буддистов в материальном мире (Яви), идущая путём просветления.

На языке древнего тибетского государства Шанг-Шунг слово «три» (khri) значит «божество» или «сердце божества».

Таким образом, о божественном триединстве говорится много. Потому и неудивительно, что христианам тоже захотелось иметь свою Святую Троицу. И для этого всего лишь требовалось дописать несколько слов в свои Священные книги, поскольку христианство берёт своё начало в иудаизме, а там прямых символов триединства не существует.

И христиане дописали: в четвёртом веке, на втором Константинопольском соборе, был утверждён догмат о едином Боге в трёх лицах — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.

Примечательно то, что это триединство сводится исключительно к божественному, отделённому от простого человека проявлению. То есть Богу Триединство присуще, а вот человеку до него как до другой галактики на троллейбусе. То есть христианское триединство предстаёт для своих последователей в качестве недостижимого эталона, а не объективной данности.

Слово «троица» в обновлённых святых Писаниях появляется в 1215 году.

В 14 веке на Руси начали отмечать Святую Пятидесятницу. Потом этот праздник стали называть Троицын день.

Суть этого праздника состоит в сошествии Святого Духа на апостолов и учеников Иисуса Христа. Случилось это после вознесения Иисуса на десятый день, и это был пятидесятый день после его Воскресения. Евреи тогда отмечали Пятидесятницы в память Синайского откровения.

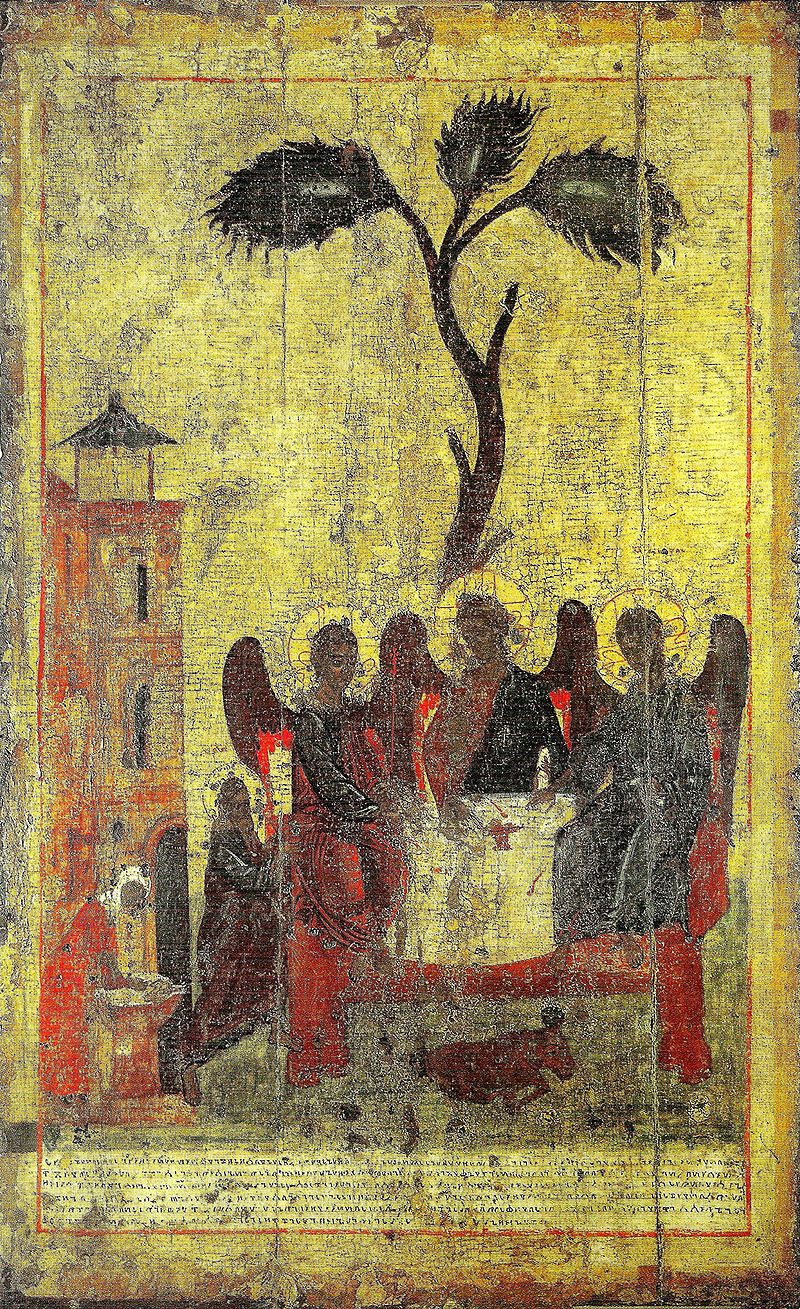

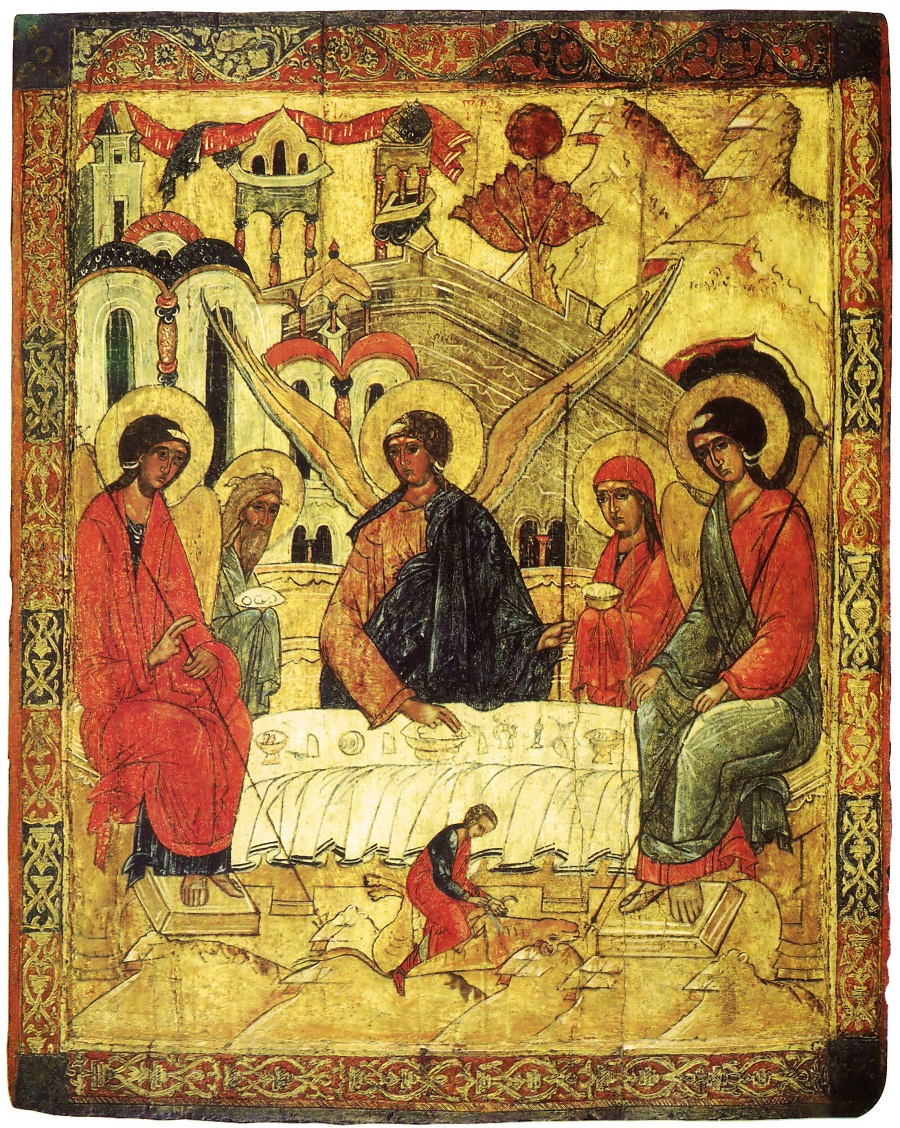

Первая икона Святой Троицы была написана Андреем Рублёвым в 15 веке.

В 1652 году, при патриархе Никоне, на Стоглавом соборе утверждены новые церковные обряды. В том числе замена двуперстия на троеперстие, как символ троицы.

Как видно, христианский праздник Троица, стал таковым только во второй половине 17 века, но под названием Пятидесятница его начали отмечать тремя столетиями раньше.

По какой-то «невероятной» случайности, пятидесятница совпала со славянскими Зелёными святками или Семиком.

Как гласит одна поговорка — Всё случайное, это результат исполнения хорошо продуманного.

Зелёные святки. Семик, Духов день. Русалии

Исследователи единодушны в своём мнении о дохристианском характере праздника Троица. У наших предков он проходил на протяжении недели и включал в себя множество разнообразных действий, нацеленных в первую очередь на почитание живой природы и обеспечение урожая.

И. П. Сахаров в «Сказаниях руского народа» пишет: «Семицкая неделя бывает на седьмой неделе после Пасхи и получила такое народное название от Семика. Эта неделя в старину известна была под именем Русальной. Малоруссы называют её зелёною, клечальною, а последние три дня зелёными святками. Около Стародуба её величают Греною, где и семицкие песни называются Гренухами. Дни семицкой недели наш народ называет особенными именами: вторник: задушными поминками, четверг: семиком, субботу: клечальным днём, семицкие ночи называются: воробьиными. Литовцы и поляки называют нашу Семицкую неделю зелёною неделею, чехи и словаки — Русальною, карпато-русы — Русалье».

Семик можно рассматривать как преддверие Купалы, однако это единственный крупный праздник годового цикла, который «не вписывается» чётко в солнечный год. В нём при всём радостном характере действа очень чётко выражена поминальная обрядность, имеющая любопытную особенность: в этот день принято поминать всех усопших, в том числе и тех, которые умерли неправильной (с точки зрения обычая) смертью, даже самоубийц. Поминальный день семиковой недели тесно связан и с образом русалок, в котором одни склонны видеть воплощения духов природы, а другие – души предков.

Процессия с «русалкой» в Семик (Воронежская губ., Острожский уезд, с. Оськино, 1926) (Энциклопедия «Руский праздник», 2001)

В современном виде Семик представляет собой сложное переплетение не одного, а целого ряда праздников.

Обрядовый минимум Семика:

– обережные действия, направленные на обеспечение урожая (требы полям, воде, лесу, причём по обычаю – в выраженной сексуально-эротической форме);

– почитание растительности и сил природы, проводы весны и встреча лета;

– почитание предков, причём и тех душ усопших, от которых можно ожидать неприятностей и вреда (заложные покойники).

Кроме того, Зелёные святки были последним сроком, когда запрещались любые действия, которые могли бы потревожить или как-то оскорбить мать-землю: нельзя было вбивать колья, бить по земле палкой, браниться, а тем более «материться». Не случайно вслед за Семиком наступали три великих дня, когда люди чествовали три великих силы: воду, землю, лес.

В песнях во время Зелёных Святок явно звучали любовная и трудовая темы. Ведь впереди были полевые работы вплоть до следующего важного праздника – Купала, проводимого в День летнего солнцестояния.

Литература

Мифология древнего мира, -М.: Белфакс, 2002

Б.А.Рыбаков «Язычество древних славян», -М.: Руское слово, 1997

В.Калашников «Боги древних славян», -М.: Белый город, 2003

Д.Гаврилов, А.Наговицын «Боги славян. Язычество. Традиция», -М.:Рефл-Бук, 2002

С.Ермаков, Д.Гаврилов «Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря», -М.: Ганга, 2009

«Понятие триединства в мировых религиях» https://chipstone.livejournal.com/1269657.html

© Методический центр «Древо Рода»

Другие статьи по теме «Пробуждение Родовой памяти»

Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на нашу рассылку.

Троица — один из самых почитаемых и любимых православных праздников, как и Рождество или Пасха. В этом празднике языческие обряды переплелись с идеями христианства. После крещения Руси древние обряды не забылись, а традиции наших предков продолжают жить, пусть и в измененном виде. Постараемся заглянуть в историю этого праздника.

Троица — это самый зеленый праздник в году. Вспомните сами как весёленько и свежо смотрятся леса и деревья в это время, потом на листья ляжет пыль и эта свежесть вернется лишь через год. Вот поэтому этот день у славян и был посвящен прославлению расцветающей природы, и началу настоящего жаркого лета.

Троица у разных народов

Кстати, этот праздник, который у христиан называют также Пятидесятницей (отмечается на пятидесятый день после Пасхи) существовал ранее не только у славян. До возникновения христианской религии, Троица существовала у древних иудеев. Они отмечали Троицу через 50 дней после того, как Моисей взошел на гору Синай и получил 10 божественных заповедей.

Согласно же христианской традиции в Пятидесятнице совсем другой смысл — получается, что через 50 дней после Пасхи апостолы вернулись в дом, где состоялась Тайная Вечерня. Тут то и возник божественный свет или огонь над головой каждого апостола. Это было сошествие Святого Духа на апостолов, и те заговорили на всех языках, а учение двинулось по всем народам Земли. Ну короче получается Троица — это день рождения христианской Церкви.

Мне удалось найти информацию о том, что у древних славян этот праздник назывался Троицыным днем. Почему так — не установлено. Перед Троицыным днем проходила «семиковая» неделя, которая носила название «зеленых святок». Семик — это вообще-то четверг, но именно в неделе перед Троицей. Семик был посвящен богу Перуну.

Славянские традиции

В Семик обычно выбирали самое красивое деревце (березу) у краю поля. Ветви завивали лентами, связывали их в форме гнезда, украшали цветами, бусами, лентами. Возле этой особенной березы водили хороводы, устраивали сытную трапезу, а остатки угощений всегда доставались птицам.

Это был в первую очередь девичий праздник. Cуществовало поверье о том, что Троицкую неделю на сушу выходили русалки, они странствовали по берегам вблизи рек и качались на ветвях… Как у Пушкина:»…русалка на ветвях сидит…».

Еще в Троицын день заготавливали молодую зелень:

- ветки березы — считалось, что это дерево оберегает от зла,

- ветки дуба — могучее дерево, символизирующее силу и крепость,

- ветки рябины, считавшейся также прекрасным оберегом….

Суббота накануне Троицы давно является одним из главных поминальных дней, поэтому до сих пор её называют задушной субботой. После прихода христианства в Троицу дружно шли в церковь, с цветами и ветвями, а по окончании службы молодежь устремлялась опять к березке, чтобы принарядить ее заново. Так вот и уживаются старые славянские традиции с новыми христианскими.

Троица — это двунадесятый подвижный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Также называется Пятидесятницею от того, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодательства). Праздник называется иначе Троицыным днем, потому что с сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась св. Троица и закончилось дело Ее о спасении людей. Празднование Св. Духу совершается на другой день после Св. Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому называется «Духовым днем». Праздник Святой Троицы называют днем рождения Церкви.

Праздник Святой Троицы в 2022 году 12 июня

Содержание:

- Троица. Событие праздника

- Троица. История праздника

- Праздничное богослужение в день Святой Троицы

- Народные обычаи в день Святой Троицы

- Троица. Иконы

- Троицкие храмы на Руси

- Старообрядческие храмы святой Троицы

Троица. Событие праздника

Сошествие Святого Духа на апостолов описано в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой. Части этой книги читаются за Литургией в промежуток от Пасхи до Троицы включительно.

После Вознесения Господня апостолы и Пресвятая Богородица находились вместе, проводя время в молитве. Предание говорит, что они были в Сионской горнице, где Господь совершил Тайную вечерю, когда в третьем часу дня (девятом по современному счету) «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4).

Святитель Иоанн Златоуст и Феофилакт, епископ Болгарский, толкуя эти слова Писания, поясняют, что ветра не было, а только шум. Также явились и огненные языки и опустились на голову каждого из апостолов. Шум и пламя — явления духовного, а не материального порядка. Феофилакт Болгарскийподчеркивает:

Хорошо говорить, как бы огненные, как бы от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе.

В Иерусалим на иудейский праздник Пятидесятницы собрались паломники из Месопотамии, Понта, Египта, Рима и многих других стран и городов. Услышав, что апостолы говорят на их родных наречиях, они дивились. Другие, не понимавшие ни слова из апостольской проповеди, насмехались, говоря: «Они пьяны!» Тогда апостол Петр и другие одиннадцать стали говорить:

Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. (Деян. 2:14-18)

Слушая вдохновенную проповедь апостолов, многие уверовали во Христа, и около трех тысяч человек в тот же день крестились.

В Ветхом завете праздник Пятидесятницы назывался также праздником седьмиц или праздником жатвы (Исх. 34, 32). В этот день иудеи вспоминали, как Моисей на Синайской горе принял от Господа скрижали с десятью заповедями. В Ветхом Завете праздник Пятидесятницы был днем дарования Закона, в Новом мы празднуем сошествие Святого Духа, свершение нового Завета Бога и людей.

Послать Духа Утешителя обещал своим ученикам Исус Христос перед Крестными страданиями, во время последней беседы на пути в Гефсиманию. Мы слышали эти слова Спасителя во время службы Страстей Христовых перед Пасхой, когда читалось первое из двенадцати Евангелий (самое длинное).

Вся́ подае́т Ду́х Святы́й, то́чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет, не кни́жники му́дрости научи́, ры́бари богосло́вцы показа́. Ве́сь собира́ет собо́р церко́вный. Единосу́щне и Единопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, Уте́шителю сла́ва Тебе́.

Так поется в праздничной стихере. Не книжники, то есть неграмотные люди, простые рыбаки стали мудрыми богословами. Сошествие Святого Духа преобразило учеников Спасителя. Прежде робкие и несмелые, разбежавшиеся после ареста Господа и скрывавшиеся «страха ради иудейска», теперь они почувствовали в себе силу и дерзновение, так что и жизнь свою положили на дело проповеди Христова учения.

Троица. История праздника

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами. Они сами ежегодно праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам (1 Кор. 16,8; Деян. 20,16). Указание на это есть и в Постановлениях Апостольских. В древности этот праздник совершался торжественно. Существовал обычай крестить в этот день оглашенных, подобно тому, как после проповеди апостольской крестилось три тысячи человек. И в наши дни за праздничной Литургией вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…».

Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был общераспространенным. Об этом свидетельствует Тертуллиан, умерший около 220-240 года. Утверждая преимущество христианских праздников над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд, и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу».

Историки говорят, что хотя праздник и был распространен повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV века, когда на втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году было сформулировано учение о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Символ Веры, принятый на первом Вселенском соборе, был дополнен: «И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго, и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ споклонsема и3 с8слaвима, глаг0лавшаго прор0ки», — читаем мы ежедневно Никео-Цареградский Символ Веры в домашней молитве и в храмах.

Праздничное богослужение в день Святой Троицы

Праздник Святой Троицы заканчивает богослужебный пасхальный цикл. Все последующие недели церковного года до начала следующей Триоди нумеруются «неделями по Пятидесятнице». В понедельник после Троицы празднуется День Святого Духа. В связи с этим богослужение Пятидесятницы несколько отличается от других праздников. Со дня Пасхи во время церковной и домашней молитвы не читается молитва Святому Духу, предваряющая почти все молитвословия. От Пасхи до Вознесения она заменяется пасхальным песнопением «Христос воскресе из мертвых, смертию на́ смерть наступи, и гробным живот дарова». После Вознесения не читается и не поется и это песнопение.

И вот начинается служба празднику Пятидесятницы:

ЦRю нбcныи, ўтёшителю, дш7е и4стинныи, и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.

Весь год, до следующей Пасхи, эта молитва многократно будет повторяться во время церковной службы и предварять домашнюю молитву.

Чин праздничной службы складывался постепенно. Первый полный византийский устав службы Пятидесятницы относится к IX веку. Каноны празднику и многие песнопения сложили в VIII веке преподобные Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.

Библиотека Русской веры

Канон Святой Троице →

Читать онлайн

Вечерняя служба на Троицу похожа с другими двунадесятыми праздниками. Но молящиеся не прикладываются в этот день к праздничной иконе, а только к Евангелию. Воскресная служба в эту неделю уступает свое место праздничной. Только полунощница утром бывает как в обычное воскресенье, ведь на ней всегда читается канон Троице. Утром сразу после Литургии начинается вечерня празднику Святого Духа, на которой читаются молитвы с коленопреклонением. Первые три молитвы составлены св. Василием Великим. В первой молитве мы исповедуем пред Отцем Небесным наши грехи и просим Его помиловать нас ради жертвы Сына Его. Во второй молитве мы просим Господа даровать нам Божественного Духа. В третьей молитве просим Господа, сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить наших усопших отцев и братьев «в месте светле в месте злачне, в месте покойне». Затем прилагается особая молитва Св. Духу, составленная св. патриархом Филофеем.

По обычаю храмы в этот день украшены зеленью: травой и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие держат в руках букеты весенних цветов. Продолжительные молитвы священник читает в алтаре, преклонив колени. Верующие лежат в это время в земном поклоне. После этого поется стиховна — ряд праздничных стихер, поясняющих молящимся смысл праздника.

Нн7е во знaменіе всёмъ ћвэ kзhцы бhша, їюдeи бо t ни1хъ же п0 плоти хrт0съ, невёріемъ болёвше, б9іz блгdти tпад0ша, б9ію же свёту мы2 стрaнніи спод0блени бhхомъ, ўтверди1вшесz словесы2 ўчн7чески, гlющымъ слaву бLгтелz всёхъ бGа. тёмъ с®цA съ колёнми прекл0ньше, вёрою поклони1мсz с™0му д¦у, проповёдану сп7су дш7ъ нaшихъ.

Когда эта стихера исполняется знаменным распевом, сама мелодия помогает молящимся глубже понять смысл. Иудеи, от которых по плоти родился Христос, отпали от Божественной благодати, болея неверием. А мы, происходящие из других, языческих народов, сподобились видеть Божественный свет, утвердившись в вере словами учеников Христовых. Потому, преклоняя сердца и колени, с верой кланяемся Святому Духу, проповеданному Спасителем. На словах «поклонимся» и мелодия идет вниз, как бы делая земной поклон.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Блгcвeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeи, послaвъ и4мъ д¦ъ с™hи, и3 тёми ўловлeи вселeнную, чlколю1бче слaва тебЁ.

Русский текст:

Благословен Ты, Христе Боже наш, соделавший мудрыми рыбаков (апостолов), ниспослав им Св. Духа и тем помог им уловить (привлечь к вере) вселенную, слава Тебе, Человеколюбец.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Е#гдA сшeдъ kзhки размэси2, раздэлsше племенA вhшніи. є3гдa же џгненыz kзhки раздаS, в8 совокуплeніе всS призвA, є3диноглaсно слaвити всес™hи д¦ъ.

Русский текст:

Когда Вышний, сойдя, смешал языки, то тем разделил народы, а когда ниспослал огненные языки, призвал всех к единению, и вот мы все единодушно прославляем Всесвятого Духа.

Народные обычаи в день Святой Троицы

Троицын день в народе назывался «зелеными святками». В этот день прихожане стояли в церкви с букетами луговых цветов или ветками деревьев, а улицы и дома украшались березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивали и хранили за иконами для разных надобностей: их клали под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядах от землероек, и на чердак, чтобы устранить пожарные беды. Деревья свозили на деревенские улицы целыми возами и украшали не только двери, но и косяки окон, а в особенности свою «матушку-церкву», пол которой усыпали свежей травою: ее всякий, при выходе от обедни, старался захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить, как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вили венки и клали их в горшки при рассаживании капусты.

Народное предание говорит о том, что в понедельник после Троицы, на праздник Святаго Духа, земля — именинница. Очевидно, это простое народное объяснение, почему нельзя в этот день работать, а великий праздник сошествия Святого Духа следует праздновать не только в воскресенье, но и в понедельник. Неделя после Троицы носит название сплошной — все дни скоромные. В следующее воскресенье после Пятидесятницы — Неделя всех святых. В понедельник начинается Петров пост, который закончится 12 июля, на праздник Петра и Павла.

Троица. Иконы

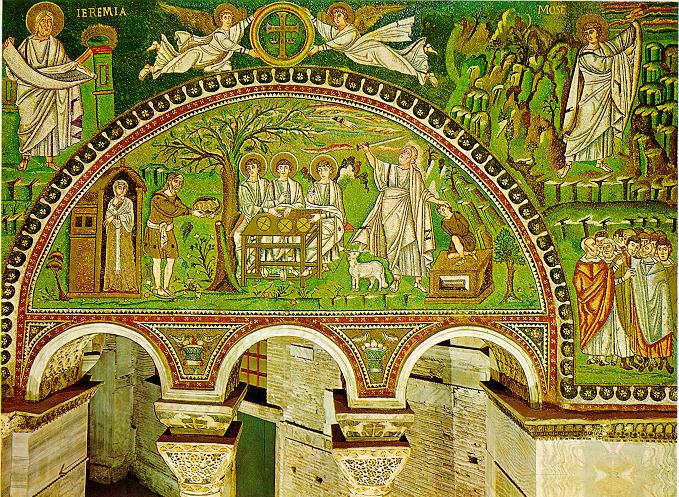

Одним из первых в иконографии Троицы появился сюжет о явлении трех Ангелов Аврааму («Гостеприимство Авраама»), изложенный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамре трех таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами). Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обетование о грядущем чудесном рождении сына Исаака. По воле Бога, от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… все народы земли».

Во втором тысячелетии возникает обычай дописывать сюжет «Гостеприимство Авраама» словами «Святая Троица»: такая надпись имеется на одной из миниатюр греческой Псалтыри XI века. На этой миниатюре голова среднего Ангела увенчана крестчатым нимбом: он обращен к зрителю фронтально, тогда как два другие Ангела изображены в трехчетвертном обороте.

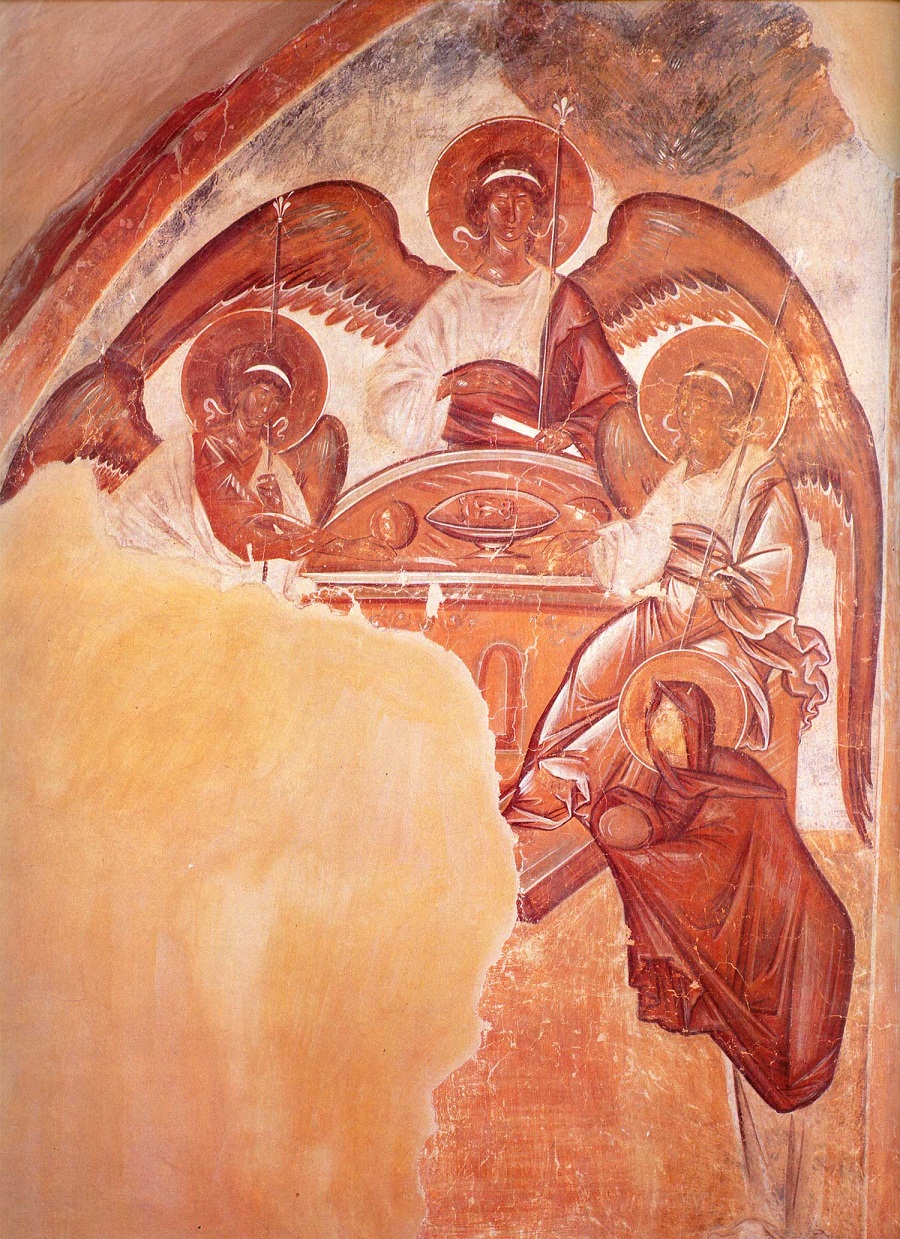

Такой же тип изображения встречается на дверях храма Рождества Богородицы в Суздале (ок. 1230) и на фреске Феофана Грека из новгородского храма Спаса Преображения на Ильине улице. Крестчатый нимб указывает на то, что центральный Ангел отождествляется с Христом.

Известно, что иконографический вариант Троицы без праотцев существовал и до Рублева в византийском искусстве. Но все эти композиции не носят самостоятельного характера. Андрей Рублев не только придает изображению цельный и самостоятельный характер, но делает его законченным богословским текстом. На светлом фоне изображены три ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым ангелом — гора, за левым — палаты. Головы ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи, будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца. Перед нами не просто трапеза, но евхаристическая трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Троица Андрея Рублева — это символическое изображение троичности Божества, на что указал уже Стоглавый Собор. Ведь и посещение Авраама тремя Ангелами не было явлением Пресвятой Троицы, а было лишь «пророческим видением этой тайны, которая в течение веков будет постепенно открываться верующей мысли Церкви». В соответствии с этим и в иконе Рублева перед нами предстают не Отец, Сын и Святой Дух, а три Ангела, символизирующие Предвечный Совет трех Лиц Святой Троицы. Символизм рублевской иконы в чем-то сродни символизму раннехристианской живописи, скрывавшей глубокие догматические истины под простыми, но духовно значимыми символами.

Троицкие храмы на Руси

Один из первых храмов на Руси был посвящен Троице. Его построила княгиня Ольга на своей родине, в Пскове. Деревянный храм, возведенный в X веке, простоял около 200 лет. Второй храм был каменным. По преданию, его заложил в 1138 году святой благоверный князь Всеволод (в крещении Гавриил). В XIV веке свод храма обрушился и на его основании возвели новый собор. Но до нашего времени и он не сохранился — сильно пострадал в 1609 году во время пожара. До настоящего времени сохранился четвертый собор, построенный на том же месте и по-прежнему носящий название Свято-Троицкого.

Собор Василия Блаженного, что на Красной площади в Москве, построен на месте Троицкого храма, возле которого стояло еще семь деревянных церквей — в память казанских побед освящены они были во имя тех праздников и памятей святых, когда происходили решающие сражения. В 1555-61 гг. на месте этих храмов был построен один каменный — девятипрестольный. Центральный престол освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а один из приделов посвятили Троице. До XVII века собор так и носил народное название Троицкого.

Пресвятой Троице посвящен и самый знаменитый русский монастырь — Троице-Сергиева Лавра. Поселившись на Маковце в 1337 году, преподобный Сергий построил деревянный храм во имя Святой Троицы. В 1422 году на месте прежнего деревянного храма ученик преподобного Сергия, игумен Никон, заложил каменный Троицкий собор. При его строительстве были обретены мощи преподобного Сергия. Расписывали собор знаменитые мастера Андрей Рублев и Даниил Черный. Для иконостаса был написан знаменитый образ Троицы ветхозаветной.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске. Основание Маркова монастыря предположительно относится к XIV–XV векам. Существует легенда об основателе монастыря — некоем Марке, который уединился на принадлежащем ему участке земли и построил там часовню. Вскоре к нему присоединялись единомышленники по духу. Монастырь существовал до 1576 года, после был упразднен, а Троицкий храм превращен в приходской. Монастырь возобновлен в 1633 году князем Львом Огинским, в 1920 году закрыт. На его территории долгое время размещалась милиция и другие учреждения. Все здания, кроме Свято-Казанской церкви, были разрушены (в том числе Троицкий собор — один из лучших образцов деревянного белорусского зодчества). Казанская церковь в период Великой Отечественной войны была повреждена, однако затем частично восстановлена. Это единственная церковь в Витебске, которая в послевоенные годы не закрывалась. Главный престол храма освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, а боковой придел — в честь св. Сергия Радонежского. Монастырь возрожден в 2000 году.

В честь святой Троицы был основан Свято-Троицкий (Тройчанский) монастырь в г. Слуцке (Белоруссия). Время основания Свято-Троицкого монастыря неизвестно. Первое упоминание о нем датируется 1445 годом. Стоял монастырь близ города, ниже по течению реки Случь. Вокруг монастыря стали селиться люди, образовалось предместье Тройчаны, а улица от города к монастырю стала зваться Тройчанской. Монастырь имел грамоту польского короля, подтверждавшую его православный статут. С 1560 года при монастыре существует духовная школа, в которой изучались богословие, риторика, славянская и греческая грамматики. Известно и о маленькой библиотеке монастыря: в 1494 году было 45 книг. В 1571 году настоятелем монастыря был архимандрит Михаил Рагоза (ум. 1599 г.), будущий киевский митрополит. При монастыре открывается православная семинария, которой руководил до 1575 года бывший игумен Троице-Сергиевой лавры Артемий (? — начало 1570-х г.). В начале XVII века семинарии уже не было. Снова она возникает в XVIII веке. В Первую Мировую войну в монастыре был лазарет. Летом 1917 года строения монастыря, где жило 13 монахов и 13 послушников, передано Белорусской гимназии, настоятель, архимандрит Афанасий Вечерко, выслан. 21 февраля 1930 года монастырь закрыли, реликвии были переданы в музеи. Окончательно монастырские постройки разрушены в 1950-е годы. Впоследствии на его месте находился военный городок. В 1994 году на месте обители установлен памятный крест.

В 1414 году на берегу реки Нурмы, неподалеку от ее впадения в Обнору, на территории современного Грязовецкого района Вологодской области был основан Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Основателем обители являлся ученик преподобного Сергия Радонежского — Павел Обнорский (1317–1429 гг.). В 1489 году монастырь получил от Великого князя Ивана III грамоту о наделении монастыря лесом, деревнями и освобождении от податей. Привилегии монастыря были впоследствии закреплены Василием III, Иваном IV Грозным и их преемниками. В монастыре строится соборный храм Троицы (1505–1516 годы). В середине XIX века в монастыре проживало 12 монахов. В 1909 году монастырь пострадал от сильного пожара. В огне расплавился крест, полученный преподобным Павлом от Сергия Радонежского. Перед революцией в монастыре проживало около 80 насельников. Монастырь закрыт в 1924 году по решению Грязовецкого уездного исполкома РКП(б). В 1920–30-е годы были разрушены Троицкий собор с прилегающими храмовыми постройками, колокольня и ограда. На территории монастыря размещались опытная педагогическая станция, школа, детский дом. В 1945 году открылся детский санаторий, затем областная санаторно-лесная школа. Возвращен РПЦ в 1994 году.

Во имя святой Троицы освящен Ульяновский Троицко-Стефановский монастырь. Расположен в селе Ульяново Усть-Куломского района Республики Коми. По преданию, обитель была основана в 1385 году святителем Стефаном Пермским (1340-е гг. — 1396 гг.) с целью распространения христианства на Верхней Вычегде. Но данное сооружение просуществовало недолго. По местным легендам, Ульяновский монастырь был назван в честь девушки Ульянии, которая, не желая попасть в руки врагу, решила утопиться в реке. Напротив этого места был построен монастырь. В годы советской власти Ульяновский монастырь был закрыт, а его имущество разграблено. Многие монахи были репрессированы. Полностью разрушен Троицкий собор, большинство хозяйственных построек находились в плачевном состоянии. Предметы, изъятые из Ульяновского монастыря, находились в Национальном музее Республики Коми. В 1994 году монастырь был передан РПЦ.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме. Монастырь впервые в летописи упоминается в 1432 году, но основан, возможно, был гораздо раньше. Согласно общепринятой версии, монастырь основан около 1330 года татарским мурзою Четом, родоначальником рода Годуновых и Сабуровых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите (ок. 1283/ 1288 — 1340/1341 гг.) и принявшим в Москве крещение под именем Захария. В этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским (ум. 325/326 гг.), результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление на этом месте был основан монастырь. Первоначально был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы, несколько келий и мощная дубовая стена. Вокруг располагались жилые и хозяйственные постройки. Все строения были деревянными. После смерти князя Василия и упразднения Костромского княжества монастырь попал под покровительство рода Годуновых, возвысившегося в середине XVI века. В этот период происходит бурное развитие монастыря. После Октябрьской революции, в 1919 году, монастырь был упразднен, а его ценности национализированы. На территории обители долгие годы располагался музей, часть экспозиции которого находится там и ныне. В 2005 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был основан Стефано-Махрищский Свято-Троицкий монастырь. Расположен на реке Молокча в селе Махра Александровского района Владимирской области. Основан в XIV веке Стефаном Махрищским (ум. 14 июля 1406 г.) как мужской монастырь. С 1615 до 1920-х был приписан к Троице-Сергиевой лавре. Закрыт в 1922 году. Вновь открыт в 1995 году как женский монастырь.

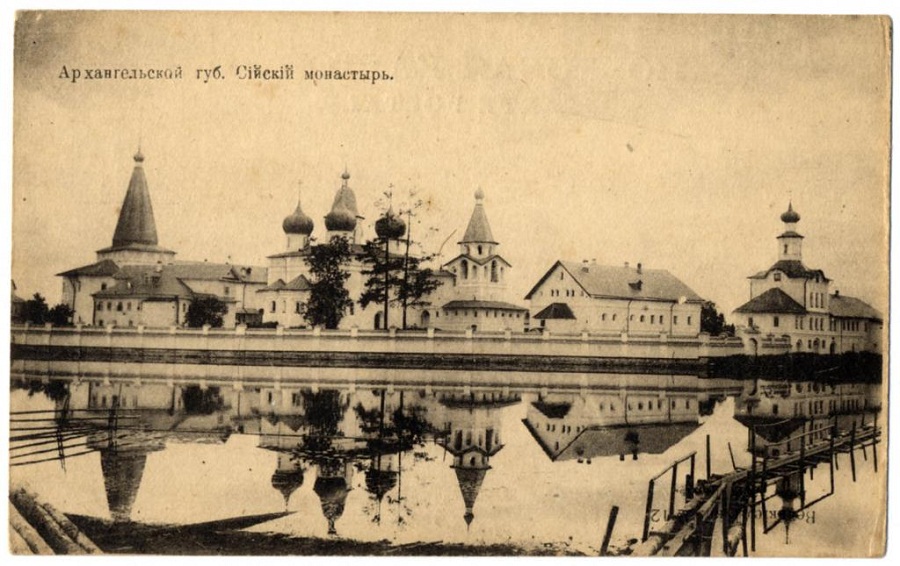

Во имя святой Троицы в 1520 году был основан Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Основал обитель преподобный Антоний Сийский (1477–1556 гг.). В допетровское время Сийский монастырь был одним из крупнейших на Русском Севере центров духовной жизни. Из монастырского книжного собрания происходят такие уникальные рукописи, как Сийское евангелие XVI века и иллюстрированные святцы. После революции старинные документы были у монахов изъяты и переданы в Архангельский областной архив, откуда в 1958 и 1966 годах перевезены в Москву (сейчас — в РГАДА). Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома от 12 июня 1923 года и решением президиума Архангельского губисполкома от 11 июля 1923 года. Территория использовалась для нужд трудовой коммуны, колхоза. В 1992 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был освящен монастырь в Астрахани. История Троицкого монастыря в Астрахани начинается с 1568 года, когда царь Иоанн Грозный, посылая сюда игумена Кирила, повелел ему устроить в городе «Николы Чудотворца монастырь общий». К 1573 году игуменом Кирилом были выстроены: «храм Живоначальной Троицы, к которому была прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, глебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирила в 1576 году им было выстроено в монастыре еще два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Николы Чудотворца. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы. В 90-х годах XVI века новый игумен Феодосий занялся перестройкой монастыря из деревянного в каменный. 13 сентября 1603 года освящен был новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Кроме того, при игумене Феодосии были построены: каменная колокольня с храмом святителя Николы Чудотворца под ней и деревянный храм Происхождения Честных Древ Креста Господня с приделом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В советские годы в обители было устроено архивохранилище, а святыни были преданы поруганию.

Во имя Троицы основан монастырь в г. Муроме Владимирской области. Монастырь основан во второй четверти XVII века (1643 год) муромским купцом Тарасием Борисовичем Цветновым, по мнению ряда краеведов — на месте так называемого «старого городища», где первоначально в период XI–XIII веков располагался деревянный кафедральный собор в честь святых Бориса и Глеба, а позднее существовал деревянный Свято-Троицкий храм. В 1923 году монастырь был закрыт. В 1975 году на территорию монастыря был привезен деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского из соседнего Меленковского района, являющийся памятником деревянного зодчества XVIII века. Открыт в 1991 году. Главной святыней обители являются мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные из местного музея 19 сентября 1992 года. До 1921 года мощи почивали в городском Рождественском соборе.

Также во имя святой Троицы освящен Александро-Свирский монастырь, Зеленецкий-Троицкий монастырь, Клопский монастырь, Елецкий Троицкий монастырь, Белопесоцкий и Троицкий Болдин монастыри, монастыри в Казани, Свияжске, Калязине, Переславле-Залесском, Тюмени, Чебоксарах и других городах.

В честь святой Троицы основаны обители в Сербии, Грузии, Греции, Палестине, Финляндии, Швеции.

В честь Троицы освящен храм в Великом Новгороде. Храм датируется 1365 годом. Построен по заказу новгородских купцов, торговавших с Югрой (Приуральем). Наибольший ущерб церковь Троицы получила во время Великой Отечественной войны. Наряду с другими памятниками новгородского зодчества была отреставрирована в 1975–1978 годах, хотя фактически работы продолжаются до сих пор.

Также в честь Троицы освящена церковь Духова монастыря в Великом Новгороде. Церковь Троицы с трапезной палатой построена около 1557 года по заказу игумена Ионы. Она расположена почти в центре территории монастыря. На первом этаже трапезной располагались поварня, хлебня и два квасных погреба; на втором этаже — трапезная и келарская. Церковь серьезно пострадала во время шведской оккупации 1611–1617 гг., а также от сильного пожара, случившегося в 1685 году.

Во имя Троицы Живоначальной освящен храм в Москве — в Полях. Впервые упомянут в 1493 году в Воскресенской летописи. В 1565 году была построена каменная церковь. В 1639 году рядом с каменным Троицким храмом с приделами Николы Чудотворца и Бориса и Глеба, выстроенным боярином М. М. Салтыковым (двоюродный брат царя Михаила Федоровича), был выстроен деревянный храм в честь Сергия Радонежского. Церковь Троицы была разрушена в 1934 году. Быстрота сноса не позволила провести детальное исследование памятника архитектуры. На ее месте был разбит сквер, на место трапезной был поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову.

Во имя Троицы освящен храм в Никитниках (Москва). Еще в XVI веке здесь существовала деревянная церковь во имя святого мученика Никиты (ум ок. 372 г.). В 1620-е годы она сгорела, и по заказу жившего рядом ярославского купца Григория Никитникова в 1628–1651 годы был сооружен новый каменный храм во имя святой Троицы. Источники упоминают о строительных работах в 1631–1634 и 1653 годах. Южный придел храма был посвящен Никите Мученику, в него же была перенесена чтимая икона этого святого из сгоревшей церкви. Он служил усыпальницей храмоздателя и членов его семьи. В 1920 году храм был закрыт для богослужений и в 1934 передан в состав Государственного исторического музея. В 1991 храм вернули РПЦ.

Старообрядческие храмы святой Троицы

В старообрядчестве сохранилась традиция освящать храмы во имя Святой Троицы. Сегодня престольный праздник отмечают общины Русской Православной старообрядческой Церкви в Санкт-Петербурге (Лиговская община), селе Шувое Московской области, селах Глухово и Павлеиха Костромской области, селе Пристань Свердловской области, селе Кумская Долина Ставропольского края. Престол сегодня в украинском приходе РПсЦ в с. Жуковцы Винницкой области. Белокриницкие приходы в Румынии в с. Камень, с. Пашкань (Румыния) и г. Васлуй также отмечают храмовый праздник.

Община Русской Древлеправославной Церкви в г. Тульча (Румыния) отмечает сегодня храмовый праздник.

Много и поморских храмов посвящены Святой Троице: в Уржуме Кировской области, в Беларуси д. Кирилино и д. Кублищено Витебской области и д. Солотин Гомельской области. Поморские Троицкие храмы есть в г. Лиепая (Латвия), в дер. Гурилишки (Латвия), в дер. Данилишки (Литва), г. Муствеэ (Эстония), дер. Водзилки (Польша), г. Ири (США).

Кроме того, праздник Святой Троицы является престольным для женского Николо-Улейминского монастыря РПсЦ и для Свято-Троицкого мужского монастыря РДЦ в пос. Каменка Злынского р-на Брянской области.

Наши предки славяне были язычниками, поэтому не нужно удивляться, что на Троицу (вполне монотеистический праздник) совершают довольно своеобразные обычаи. Например, кукушку похоронить или засушить май. Как же на самом деле гуляли этот чудесный июньский фестиваль раньше?

- Троица — языческий праздник?

- Дела, которые следовало завершить до Троицы

- «Похороны кукушки» на Троицу

Для русинов моменты солнцестояния и равноденствия были священными, вот почему именно в эти дни проводились обряды, связанные с живой природой. Сегодня сказали бы с сельским хозяйством, чтобы было понятнее, но нет — речь шла о поклонении таинству живой природы. Не было экологии — была природа, дарящая жизнь. Не было сельхозработ — была радость от работы на ниве и верного отклика земли на слаженные действия общины.

Троица — языческий праздник?

Многие исконно христианские праздники по удивительной причине совпадают с языческими фестивалями. Например, Троица — это прежний переход от весны к лету (языческий праздник Семик, он же Триглав). В этот период на Руси начинались летние гулянья и гадания. С помощью обрядовых песен и танцев славяне задабривали землю, надеясь искренне и всей душой на обильное цветение и славный урожай.

Хоровод в два или три ряда в поле на Троицу был святым делом, причем, их водили исключительно молодые люди. Никаких бабушек или дедушек — исключительно юная энергия, бьющая ключом.

Дела, которые следовало завершить до Троицы

До Троицы женщины должны были закончить ткать холсты. Иначе на нитях будут качаться русалки, а это непредсказуемые дамы. И вообще, Троицкую неделю после праздника называли Русальной. Считалось, что в это время русалки выходят из воды на землю.

Народ после Троицы прощался с весной: из тряпок делали куклу, наряжали ее в женскую одежду и с песнями и танцами носили по деревне. Неделю русалка жила среди людей. Чтобы задобрить утопленниц, жители села сплетали ветки берез, делая из них качели. В конце недели русалку «провожали» — оставляли в лесу или сжигали чучело.

На Троицкую неделю в некоторых регионах страны незамужние девушки гадали, кто первой замуж выйдет. Обряд назывался «Похороны кукушки». Не пугайтесь! «Похоронить» — означало спрятать.

«Похороны кукушки» на Троицу

На неделе после празднования Троицы делали куклу-кукушку и сажали ее на импровизированный плот. Пускали такие куклы по течению, приговаривая: «Ну, и плыви!». В некоторых селениях даже без плотика обходились — просто бросали в воду. Это было девичье гадание: чья кукла-кукуха дальше уплывала, той и замуж первой идти.

В славянской мифологии образ кукушки воплощает души умерших, рано или трагически ушедших за горизонт бытия. Так что период окончания кукования («от Егория до Петра» — с 6 мая по 12 июля) символизирует окончание весны и начало лета.

Да и сегодня Троица — многослойный праздник, в котором сочетается и языческая, и православная стороны жизни. В РПЦ это праздник: священники в праздничных облачениях зеленого цвета символизируют вечное и бесконечное возрождение жизни. Прихожане приносят на службу букеты трав и ветки берез. После освящения их высушивают, а затем используют весь год как лечебные.

Троица (Духов день)

Троица (Духов день)

Двунадесятый праздник, отмечается на пятидесятый день после Пасхи, входит в летний цикл праздников, называемых Зелеными Святками.

В народном календаре Троица являлась рубежом между зимой и летом. В цикле специальных обрядов собравшиеся приветствовали первую зелень и начало летних полевых работ. В христианском календаре в этот день отмечалось сошествие Святого Духа на апостолов.

Период между Троицей и Петровым днем (29 июня) назывался Зелеными Святками. Троицкая и следующая за ней русальная неделя считалась кульминацией, макушкой лета. Цикл Зеленых Святок состоял из нескольких обрядов: внесения березки, завивания венков, кумления, похорон кукушки (костромы или русалки). Березка являлась символом неисчерпаемой жизненной силы. Кульминацией Зеленых Святок был день Ивана Купалы. Продолжительность этого периода зависела от Пасхи и колебалась от месяца (если Пасха была ранней) до двух недель.

Русская пляска Рисунок Е. М. Корнеева

Как и во время зимних Святок, во всех обрядах участвовали ряженые, изображавшие животных, чертей и русалок. В исполнявшихся на Зеленые Святки песнях можно выделить две основные темы: любовную и ими-тативную. Считалось, что подражание трудовой деятельности обеспечивало благополучие будущих полевых работ. Один из таких обрядов — хождение в жито. Жен- Святочное чучело шины и девушки шли в поля (фото автора) смотреть озимые посевы. Затем они переходили на поляну или лужайку, где разводили костер, готовили яичницу, пели песни и водили хороводы. Во время исполнения песни «Ты удайся, удайся, мой лен» девушки показывали, как лен сеяли, пололи, дергали, трепали, чесали и пряли. Вероятно, в припеве песни «Ты удайся, удайся, мой лен» сохранилась часть древнего заклинания. Исполнение песни «Мы просо сеяли» сопровождалось движениями, имитирующими сев, сбор, молотьбу, засыпание в загреб проса.

В русской обрядовой традиции использовались два типа венков: обычный, сделанный из травы или цветов, и особый — закрученный из молодых веток берез или дубов. Часто закрученные венки девушки изготовляли вдвоем. Они выбирали большую ветвистую березу, срезали с нее несколько веток и скручивали из них венок, связывая ветки живыми цветами, травами и лентами. Девушки изготавливали венки не только для себя, они плели их и для дерева, вокруг которого во время праздников водили хороводы. Зап-летение венка сопровождалось пением.

На Троицу венок становился обязательным атрибутом девушки. В венках водили хороводы, кумились, молились в церкви. Когда праздник заканчивался, венки бросали в воду или оставляли на могилах умерших родственников.

Иногда венок сохраняли около икон и в течение года использовали как оберег или лечебное средство.

Перед мытьем ребенка венок опускали в воду, во время эпидемий скармливали скоту. Повреждение венка воспринимали как дурной знак, считалось, что хозяйка венка, поврежденного мышами, будет несчастлива в браке или проживет недолго.

В церковь приносили ветки березы и букеты из первых цветов. После обедни их уносили домой, сушили и хранили в переднем углу за иконами. После начала жатвы растения клали в житницу или подмешивали к свежему сену. Из листьев деревьев, стоявших в церкви во время обедни, вили венки, клали их в горшки, где высаживали капустную рассаду. С поверьем, что троицкие растения обладают магической силой, связан обряд венчания скота. Венок надевали на рога коровы или вешали над дверями хлева, хранили весь год и использовали для лечения животных.

Чтобы обеспечить высокий урожай, иногда после обедни служили специальный молебен. С ним связан обычай плакать на цветы — ронять слезинки на дерн или на пучок цветов. О нем упоминают, в частности, А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» и С. А. Есенин в стихотворении «Троицыно утро».

После завершения богослужения в церкви все участники отправлялись на кладбище, где украшали ветками березы могилы и устраивали угощение. Помянув умерших, уходили домой, оставив на кладбище еду.

Считалось, что в Зеленые Святки на земле появляются русалки — души умерших девушек и маленьких детей. Они сидят на ветках берез, прячутся в полях, водят хороводы, а в Петровское заговенье покидают этот мир. С поверьем связан обряд похорон или проводов русалок (Костромы).

Читайте также

Троица

Троица

Хрясь!Черная от времени осклизлая жердина треснула под моей ногой, и я по колено провалился в вонючую бочажину. Когда-то она была ручьем, но сейчас так ее назвать язык бы не повернулся. Похоже, мосток из нескольких березовых жердин через эту водную преграду

Троица

Троица

Праздник Троицы («Пятидесятницы») — это праздник завершения весны (50-й день после Пасхи) и начала лета. Поэтому он долгое время не мог быть религиозным праздником на Руси, а нес пережитки языческих культов, с чем церковь, в конце концов, смирилась, допустив не только

Троица («Пятидесятница»)

Троица («Пятидесятница»)

Три варианта меню для этого праздника, в каждом есть одно «зеленое» блюдо.Меню:1-й вариант— Холодный «мексиканский» суп. Банка покупного бульона разливается в чашки и замораживается в холодильнике. Затем в каждую чашку кладется по столовой ложке

Неразлучная троица

Неразлучная троица

Классический образ юного красавца, светоносного бога, мусагета — покровителя изящных искусств настолько прочно вошёл в наше сознание, что трудно представить что-нибудь более неотторжимое от Олимпа. Но, как выяснилось, не всегда Аполлон чувствовал

Духов день

Духов день

— см. Егоръев день

«Троица»

«Троица»

В своих рассказах Молотов не раз возвращался к «троице» — Берии, Маленкову и Хрущеву.На вопрос, почему после Сталина во главе ЦК стал все-таки Хрущев, он ответил, что тот дружил с Берией и Маленковым.— Но тут Берия просчитался, — говорит Молотов. — Он решил

Троица

Троица

В середине июня 1945 года Леонид Квасников отправил срочное сообщение в Москву, в котором говорилось, что команда Лос-Аламоса намеревается взорвать атомное устройство 10 июля. Его информация базировалась на данных двух источников — Млада и Чарльза, которые

«Проклятая троица»

«Проклятая троица»

В начале века тупик Гельма у подножия Холма был застроен новыми мастерскими. В доме 5 поселились Брак, Северини, Утрилло, Дюфи, проживший здесь всю жизнь. Джино Северини, один из самых значительных художников группы футуристов, создатель картины «Танец

Зеленые святки. Семик, Духов день. Русалии

Зеленые святки. Семик, Духов день. Русалии

Праздник во имя Троицы введен в церковный обиход в начале XV в. преподобным Сергием Радонежским. Исследователи единодушны в своем мнении о дохристианском характере праздника. Проходит он на протяжении недели и включает в себя

« Шма, Исраэль« и Троица

«Шма, Исраэль«и Троица

С момента своего возникновения христианству пришлось считаться с иудаизмом, и даже после того, как предположительно был разрешен вопрос об отношении к синагоге, Церковь не могла не замечать, что иудейская община по-прежнему существует. Это

Глава 15 «Троица»

Глава 15 «Троица»

Апрель — июль 1945Гровс невзлюбил Лео Сциларда с первого взгляда — при знакомстве в октябре 1942 года. С тех самых пор Сцилард был для Гровса как бельмо на глазу. Неприязненное отношение подогревалось и тем, что Сцилард вел себя вызывающе — позволял себе

Глава 15 «Троица»

Глава 15 «Троица»

Апрель — июль 1945Гровс невзлюбил Лео Сциларда с первого взгляда — при знакомстве в октябре 1942 года. С тех самых пор Сцилард был для Гровса как бельмо на глазу. Неприязненное отношение подогревалось и тем, что Сцилард вел себя вызывающе — позволял себе

Аристотель и Троица

Аристотель и Троица

Роджер Бэкон не просто восхищался «Тайной тайных», но даже пытался применить к ней свое филологическое чутье и сделать что-то вроде «критического издания», сопоставив несколько рукописей[272]. Однако история с огненным столпом поставила его

Духов день

Духов день

Пятьдесят первый день после Пасхи, первый понедельник после Троицы. Церковь в этот день славит Святого Духа как подателя жизни. «Кто в этот день постится – тот от меча, сабли и ножа сбережен будет».В Духов день земля считалась именинницей: запрещалось пахать,

Троица

Троица

Троица – христианский Бог, единый в трех ликах, или трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух.Праздник православного календаря, который отмечается в пятидесятый день после Пасхи, – Пятидесятница. В этот день церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и